1. 転機を迎えたサークル社

2025年6月5日にニューヨーク証券取引所(NYSE)への上場を果たしたステーブルコイン発行企業サークル(Circle Internet Group, 株式コード:CRCL)は、市場の注目を大きく集めた。

同社は当初予想されていた27~28ドルのレンジを大幅に上回る31ドルでIPO価格を設定し、上場初日は69ドルで取引を開始。その後株価は一時103.75ドルまで急騰し、終値では83ドルを記録した。これは上場初日だけで168%の上昇という驚異的なパフォーマンスであった。

上場後2週間で株価はさらに上昇を続け、一時は300ドル近い高値を記録。Fortune誌によると、これは1980年以降、5億ドル以上を調達した米国企業のIPOとしては最も大きな上昇となった。

しかし、7月に入ると市場は冷静さを取り戻し、現在の株価は190ドル台まで調整されている。それでも、上場から約2週間で589%という上昇率は、近年の米国株市場においても極めて異例と言える。

この急騰の背景には、米国議会上院でのGENIUS法(ステーブルコイン規制法案)の可決など、ステーブルコイン業界にとって追い風となる規制環境の整備が大きく影響している。

同法は、発行体に対して米ドルなどの法定通貨による1:1の裏付け資産の保有を義務付けるほか、毎月の準備資産報告と監査の開示も求める内容となっており、透明性と信頼性の確保を重視した規制設計が特徴だ。

USDCを発行するサークルにとっては、法的な不確実性が解消されることで今後の成長基盤が大きく広がることを意味する。

本稿では、サークル株の現状と今後の展望を多角的に読み解く。

2. サークルとは何か──USDCを支えるステーブルコイン企業

サークルは、米国ボストンに本拠を置くフィンテック企業であり、米ドルに連動するステーブルコイン「USDコイン(USDC)」の発行元として広く知られている。

2013年に設立されたサークルは、ブロックチェーン技術を活用したオープンで透明性の高い金融インフラの構築を掲げ、ドルなどの法定通貨と暗号資産の橋渡しを担う存在として台頭してきた。

同社が発行するUSDCは、1枚あたり1米ドルと等価になるよう設計されたステーブルコインであり、その裏付け資産としては現金および米国短期国債などが用いられている。

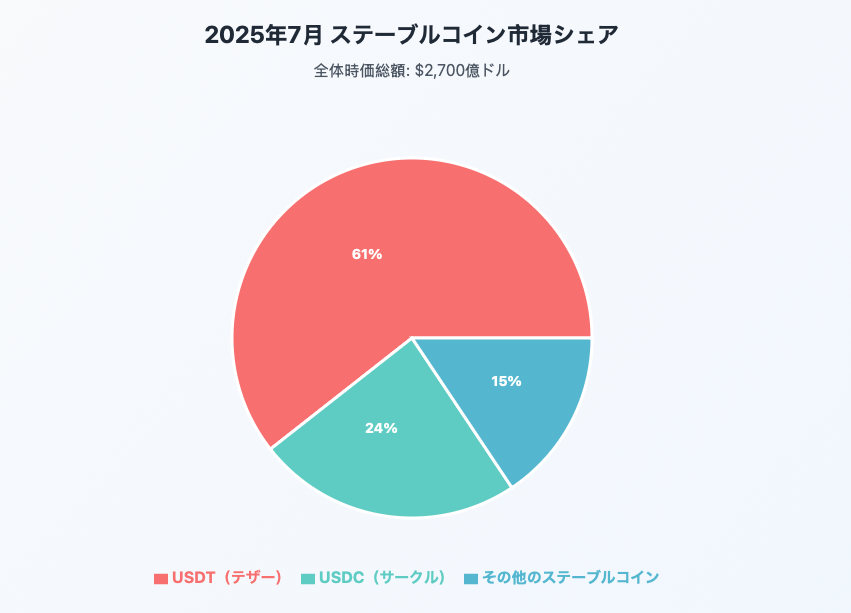

2025年7月時点におけるCoinMarketCapのデータ(https://coinmarketcap.com/view/stablecoin/)によれば、ステーブルコイン全体の時価総額は約2,700億ドルに達し、そのうちUSDCは約642億ドルを占め、シェアはおよそ24%となっている。発行規模ではテザー(USDT:約1,636億ドル)に次ぐ業界第2位の地位を維持している。

2025年7月 ステーブルコイン市場シェア

サークルは2021年にSPAC(特別買収目的会社)による上場を断念したが、2025年6月にニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場し、初値は83ドル、約11億ドルを調達。企業評価額は約69億ドルに達した。

現在、USDCはDeFi(分散型金融)、暗号資産取引所、クロスボーダー決済など、さまざまな用途で利用が広がっており、特に米国やアジア圏での取引量が顕著に増加している。

こうした広がりを背景に、サークルは単なるステーブルコイン発行企業にとどまらず、Web3時代の「インターネットネイティブ金融」の中核的存在として、その影響力を着実に拡大している。

3. 高騰とその後の調整──サークル株に何が織り込まれたのか

サークル株は2025年7月のIPO直後、申し込み倍率25倍超という人気を集め、初値は83ドルと急騰。「コインベースIPOの再来」とも言われ、FOMO(取り残される恐怖)に駆られた個人投資家の買いが集中した。

高騰を支えた要因には、以下のような構造的追い風があったとされる。

- 規制の明確化と産業支援への期待

- 市場成長への期待

- 機関投資家の注目

- 新興DeFiでの存在感

「GENIUS法案」が可決され、ステーブルコインが「デジタル現金」として初めて明確に定義された。トランプ大統領も「アメリカを暗号資産のリーダーに」と明言し、国家レベルの育成姿勢が投資家心理を後押しした。

USDCはDeFiやクロスボーダー決済での利用が拡大し、安定資産としての地位を強めている。

アーク・インベストが最大1.5億ドルを投入、ブラックロックも株式10%の取得を検討中と報じられた。

Hyperliquidなど次世代DEXにおいてUSDCの利用比率が上昇、「新しい金融インフラの中核通貨」としての評価が高まった。

しかし、サークル株は、約3週間で一時300ドル近くまで急騰したが、、その後1週間ほどで25%以上下落し、7月中旬〜下旬にかけては200ドル前後で推移している。

サークル株の推移(出典:日経新聞)

これは、典型的な「噂で買って、事実で売る」動きとの指摘もある。6月にGENIUS法案が可決され、7月にはトランプ大統領が正式署名したが、株価はそれ以降上昇せず、むしろ調整局面に入った。

好材料がすでに織り込まれていたことに加え、サークル株を大量保有するアーク・インベストによる一部売却なども重なり、短期的な過熱感の巻き戻しが進んだ。

さらに、USDCは依然としてUSDTに次ぐ2番手の立場にとどまり、圧倒的なシェアを握るには至っていない。加えて、USDCの収益モデルや長期戦略が明確でないことも、投資家の慎重姿勢を後押ししている。

4. リスクと課題──構造的リスクにどう向き合うか

サークル株の急騰とその後の調整を経て、投資判断にはより構造的で中長期的な視点が求められる。以下は現時点で確認できる主なリスク要因だ。

- 高いボラティリティ

- 政策・規制の実行リスク

- 収益性への圧迫

- 競争環境の厳しさ

暗号資産関連株の特徴として、価格変動の大きさは無視できない。例として、コインベース(Coinbase)のIPOでは初値381ドルから半年後に200ドル以下へ急落した事例があり、サークルにも同様の不安定さが残る。

国際決済銀行(BIS)は2025年6月の報告で、ステーブルコインが「公共通貨との競合となる恐れ」を指摘しており、今後の規制運用や政策変更が業務に影響する可能性がある。

みずほ証券は、Circle の2027年収益見通しを市場予想より大きく下回ると分析。主な収益源である準備金(米国債等)の利息や、コインベースへの分配費用などが圧迫要因として挙げられている。

GENIUS法案の成立を受けて新たなステーブルコイン発行者の参入が進めば、競争環境はいっそう厳しさを増す可能性がある。AmazonやMetaなどテック大手による独自通貨構想も水面下で進行しており、市場支配力の確立と維持には依然として課題が残る。

このように、価格だけでなく「規制実行」「収益構造」「競争環境」といった構造的リスクの認識が重要になっている。中長期投資を考える際には、単なる上昇期待にとどまらず、制度と収益の持続可能性を冷静に評価する姿勢が求められるだろう。

5. 今後の展望

全体的に、2025年7月に成立した「GENIUS法案」は、規制準拠型のUSDCにとって追い風となった。

競争激化の懸念もあるが、長年コンプライアンスを重視してきたサークルにとっては、制度の明確化がむしろ優位性につながるとの見方が強い。

実際、USDCはDeFiやクロスボーダー決済の分野で着実にユースケースを広げており、取引量でもUSDTに迫る勢いを見せている。透明性の高い準備金管理や監査体制も評価され、米国の制度整備とともにシェア拡大が期待される。

CEOのジェレミー・アレア氏は、「我々はインターネットの超能力をドルにもたらす技術を提供している」と述べており、インターネット時代の金融インフラを自社で構築するというビジョンを明確に打ち出している。

さらに、米調査会社バーンスタインは、「GENIUS法案はステーブルコインのイノベーションをアメリカに回帰させる重要な契機となる」と評価しており、米国内の発行者が主導権を握る流れを後押しする可能性を指摘している。

スタンダードチャータード銀行は、同法によりステーブルコイン市場が2028年までに2兆ドル規模へ成長する可能性があると予測しており、サークルがこの巨大市場をどのように取り込んでいくかが今後の焦点となる。

6. 結論:投資家が注目すべきポイント

サークルの米国上場は、ステーブルコインの制度整備と市場成長、さらには機関投資家の関心の高まりを背景にした重要な動きだ。USDCという規制準拠型ステーブルコインを軸とした事業モデルは、今後の暗号資産市場において一定の優位性を維持すると期待される。

一方で、株価はすでに大きく上昇しており、ボラティリティや競争環境の変化といったリスクにも目を向ける必要がある。短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、長期的な視野での判断が重要となる。

USDCの仕組みや解説、購入方法、DeFiでの運用については、CoinPostの以下の関連記事も参考にしてみてほしい。

関連:IPO発表のステーブルコイン大手Circleとは? |USDC運営会社の戦略を徹底解説

関連:ステーブルコイン『USDC』の買い方と特徴|SBI VCトレードでの購入方法を解説

執筆者の過去記事を読む

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX