私たちの生活と切っても切り離せないツールであるインターネットが今、大きな転換期を迎えていることをご存じでしょうか。特定の企業が提供するプラットフォームに依存している現状から、管理者不在の分散型インターネットへと移行していくことで、あらゆる可能性が生まれています。

仮想通貨などの投資を考えていく上で、また将来の世界を予測するうえでも、Web3.0に関連する知識を得ることは非常に有益です。そこで本記事では、Web3.0という概念の解説から注目されているプロダクトなど、今後スタンダードになり得る基礎知識について紹介いたします。

- 目次

1. 管理者不在の非中央集権型インターネット「Web3.0」

まずはWeb3.0とは何か、概要から解説します。

1-1. Web3.0とは

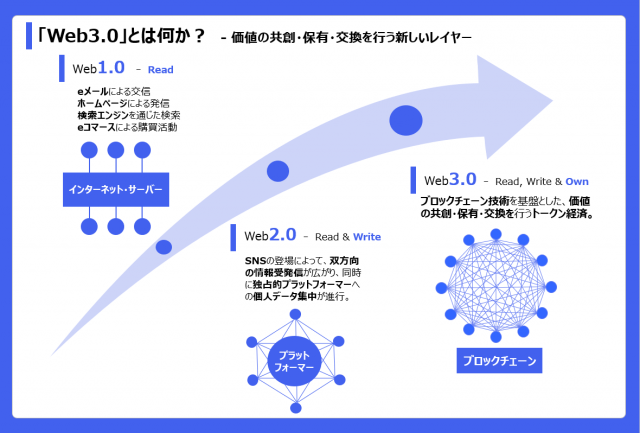

Web3.0とは「ブロックチェーン技術を利用した次世代のインターネット環境、あるいは時代のことです。国や企業など特定の組織や機関が管理する「中央集権型」とは異なり、「非中央集権型(分散型)」であることが特徴です。

ブロックチェーン、あるいは分散型台帳という技術革新により、個人情報などのデータを特定の管理者に依存することなく、ユーザー全員による共有記録で管理することが可能になりました。米国の“GAFA”などの巨大なプラットフォーマーが圧倒的なシェアを握るWeb2(ウェブツー)時代から脱却した、次世代インターネットとして注目を集めています。

この発明をきっかけにたくさんの技術やプロダクトが生まれ、そうした次世代のインターネット環境を総称してWeb3.0と呼称しています。

1-2. 「Web3化」でインターネットはどう変わるのか

現在のインターネット環境は、特定の企業や個人が運営管理する、中央集権的な構造を持っています。たとえば、Facebook、Instagram、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームは、世界中で広く利用されており、多くの人々にとって便利なツールとなっています。

しかし、Web3化により現在の中央集権的な構造は大きく変わり、分散型のインターネット時代へと移行します。運営管理の構造が大きく変わることで、データやサービスはユーザー間で分散され、集中化によるリスクの回避が可能です。この変化により、ユーザーはコントロールと所有権を持つことができ、データのプライバシーとセキュリティ強化が実現されると考えられています。

2. 従来のインターネット「Web2.0」との違い|中央集権型から分散型へ

インターネットが世間一般に普及し始めたのが1990年代半ば頃。Web3.0を理解するためには、これまでのインターネットの進化を振り返ることが重要です。

2-1. 「Read」「Write」の時代から「Own」の時代へ

インターネットが普及し始めた当初は、特定の発信者からユーザーへ、情報が一方通行に流れる、Readの時代と呼ばれています。

この一方通行で行われていた情報通信を、双方向からの発信へと変化させたのが、Writeの時代とも呼ばれる、Web2.0の現在のインターネット環境です。

GAFAMに代表される巨大IT企業がプラットフォームを運営し、ブログ作成、動画のアップロード、ライブ配信など、今では誰もが手軽に情報を発信できるようになりました。

そして2023年時点では、Web2.0からWeb3.0への移行が進んでいます。2.0から大きく変化するのは「データや情報の管理方法」です。Web2.0までは、プラットフォームを運営する特定の管理者が存在しました。「X」であればX社、「YouTube」であればGoogle社などです。

後述する「ブロックチェーン技術」を駆使することで、特定の管理者を置かずに情報を管理し、契約の履行やデータの改ざん防止が可能になりました。Web3.0では、これまでに実現された「Read/Write」に加え、自分自身で情報や価値を所有する「ownの時代」へと変化していくのです。

2-2. 分散型インターネットが求められる理由

Web2.0までの中央集権型の管理体制では、情報や利益の寡占という問題がありました。事実、プラットフォームを提供しているGAFAMに代表されるIT企業は、広告費や手数料などで莫大な利益を上げています。

また管理者による情報発信の抑制についても、物議を醸す事件が過去に発生しています。例えば、2021年に当時のアメリカ大統領、ドナルド・トランプ氏のXアカウントが凍結されたことは世界中で大きなニュースになりました。

2021年当時のニュースサイト。ツイッター社(現在のX社)が発表した凍結の理由は「暴力行為を扇動する恐れがある」というもの。企業が個人の言論の自由を奪うことについて、世界中で物議を醸す事件となりました。

分散型インターネットは、このような懸念点を解決するために発明されたといっても過言ではありません。

情報やデータのソースは参加する全員に共有され、特定の一部が掌握するということはありません。特定の企業への依存性もなくなるため、それぞれが自由に価値の交換をしたり個別に契約を結ぶことが可能です。

3.Web3.0とブロックチェーン技術

「ブロックチェーン」という技術なしにWeb3.0を語ることはできません。仮想通貨投資を始めるのならば、「スマートコントラクト」についても知っておきましょう。

3-1. ブロックチェーンとのシナジー

ブロックチェーンとは、情報を鎖のように繋いでいき、分散して記録・管理する技術です。

この技術はWeb3.0のインターネット構造では必須であり、分散された情報を記録する「台帳」の役割を果たします。

今までの情報管理は、特定の企業や政府など、運営元がまとめて扱っているのが主流でした。そうした体制下では、個々の情報はクローズドで管理され、運営元への依存度が高まるリスクがあります。

一方でブロックチェーンには、管理する運営元が必要ありません。参加しているユーザー全体に情報やデータが共有され、その情報は個々が分散して保存可能です。

分散型の情報管理は、複数の場所で同様のデータが共有されていることから、取引データの透明性が担保でき、改ざんや漏えいリスクに対するソリューションとしての一面もあります。

3-2. スマートコントラクト

スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で自動的に契約が履行される仕組みのことを言います。この機能を実装する利点は、人的コストや手数料の削減が期待できる部分にあります。

従来の契約や取引では、仲介者である第三者が必要でした。この人的コストを解消するため、契約等に必要な段階をプログラム化し、事前に定められた定義に基づいた契約を自動的に実行することができます。

4. Web3.0に関する主要なプロダクトやユースケース

これまで紹介してきた通り、Web3.0とは「新時代のインターネット環境の概念」です。

実際にどのようなプロダクトやユースケースがあるのかについて、ご紹介しましょう。

4-1. DApps

DApps(Decentralized Applicatoin:分散型アプリケーション)とは、分散型で運営されるアプリケーションのことを言います。必要な情報を分散的に管理するので、特定のプラットフォームに依存しません。

DeFiやDEX、GameFiなどがユースケースとして挙げられます。

4-2. DAO

DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは、特定の管理者を置かずに組織された分散型の自立組織です。DAOには、以下のような特徴があります。

- 中央管理者が不在でユーザー同士が管理し合う

- 民主的な投票で意思決定をする

- ブロックチェーン技術でソースを誰もが確認できるため、データの透明性が高い

投資を目的とした投資DAOや、暗号資産の運営を目的とするDAO、地域課題の解決を目指すDAOなど、目的や活動はその組織により様々です。

4-3. NFT

NFT(Non Fungible Token)とは“代替不可能なトークン”のことで、以下のような特徴を持ちます。

- 所有権の履歴がブロックチェーンで管理される

- ブロックチェーン技術を利用しているため、偽造が不可能

- トークンとして売買が可能

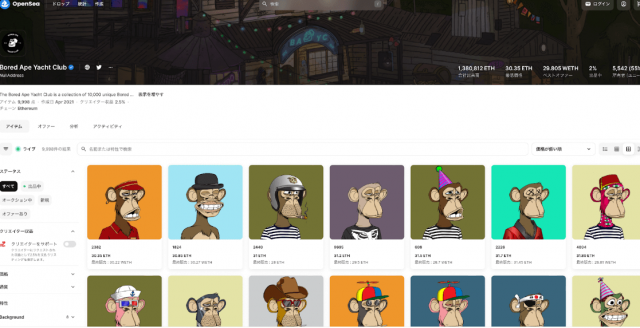

Web2.0までの時代では、デジタルデータの所有権を証明することや、価値を保存することが困難でした。しかし、ブロックチェーンを活用したNFT技術によって「デジタルアート」や「SNSの投稿データ」「ゲーム内アイテム」といった電子データの「唯一性の証明」が可能になりました。

NFTを売買できるマーケットプレイスとしては、「OpenSea」が有名です。NFTの中には、多くの著名人の間で売買されたものもあり、NFTの大衆化に大きく貢献しました。

4-4. DeFi

DeFi(Decentralized Finance:分散型金融) とは、ブロックチェーンを活用した金融サービスを指します。従来の銀行のように、中央集権的に管理する金融サービスをCeFi(セントラライズド)と言いますが、比較するとDeFiには以下のようなメリットがあります。

- 中央管理者に依存しない

- 従来型の金融サービスに比べて、手数料が比較的安い

DeFiの活用にも多くの種類があり、ユーザー同士のオーダーをマッチングしてくれる中央集権型取引所(CEX)や、流動性のあるトークンが預けられているプールから交換する分散型取引所(DEX)などがあります。

本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX