スイ(SUI)のリキッドステーキングは、ステーキングによる安定した報酬を得ながら、さらにDeFiで追加利回りを狙える点が大きな魅力です。

特に、スイの代表的なリキッドステーキングを担うHaedalと、レンディングを提供するNavi Protocolを組み合わせることで、「ステーキング報酬+レンディング収益」という二重の収益構造を実現できます。

本記事では、スイのリキッドステーキングの基本概念から、HaedalとNaviを活用した具体的な活用方法、知っておくべきリスクまで、わかりやすく解説していきます。

※2024年1月〜2025年4月のJVCEA統計情報自社調べSUIのリキッドステーキングとは

SUI(スイ)は、高速処理と低コストを実現するブロックチェーンで、独自のPoS(プルーフ・オブ・ステーク)を採用しています。

PoSでは、トークンをネットワークに預けるステーキングによって報酬を得られます。従来のステーキングは資金が一定期間ロックされるため、柔軟な活用が難しいという特徴がありました。そこで登場したのがリキッドステーキングです。

リキッドステーキングとは、SUIをステーキングして報酬を得ながらも、資金の流動性を保てる仕組みです。 従来のステーキングでは資産がロックされてしまいますが、リキッドステーキングではLST(リキッド・ステーキング・トークン)が発行されるため、柔軟な運用が可能になります。

リキッドステーキングの仕組み

つまり、リキッドステーキングは「報酬+流動性」を両立できる新しいステーキング形態であり、運用次第では通常のステーキング以上の利回りを獲得可能です。さらに、LSTを活用したDeFi運用によって、ポイントやインセンティブ施策を通じたエアドロップ獲得を狙える場合もあります。

※2024年1月〜2025年4月のJVCEA統計情報自社調べスイ(SUI)リキッドステーキングの市場規模

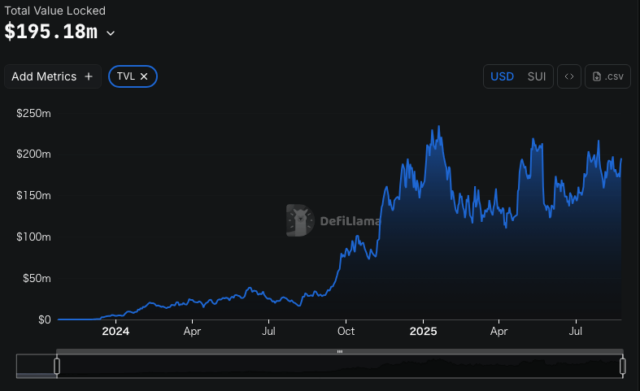

出典:DefiLlama(Sui Liquid Staking)

スイのリキッドステーキング市場は、2024年末から急速に拡大しています。2025年9月時点では、リキッドステーキングのTVL(預かり総資産)がSUI全体のTVLの約4分の1を占める規模に成長しました。

背景には、スイエコシステム全体の拡大と、資本効率を高めたいユーザーの需要があります。特に、HaedalやSpringSUIといった主要プロトコルがTVLを牽引しており、Haedalは今年4月に独自トークンを発行し、大手取引所Binanceへの上場やスイ上のDeFiとの連携を通じてユーザー基盤を広げており、市場拡大を後押ししています。

このシェアの高さは、スイにおいてリキッドステーキングが単なる補完的な仕組みではなく、主要なステーキング手段の一つへと成長していることを示しています。

スイのリキッドステーキングで二重の収益を獲得する方法

スイのリキッドステーキングにはいくつかのプロトコルが存在しますが、なかでも代表的なのがHaedalとNavi Protocolです。Haedalはリキッドステーキングを担い、Navi Protocolはレンディングを提供しており、この2つを組み合わせることで「ステーキング報酬+追加収益」を狙う運用が可能になります

Haedalとは

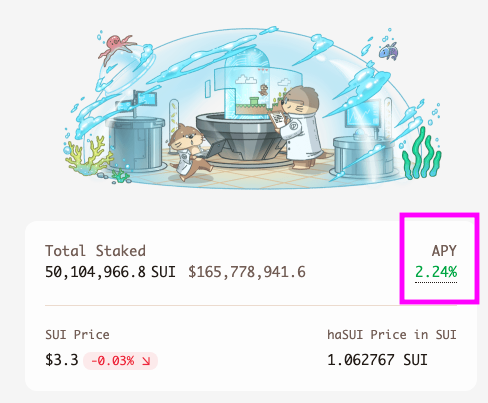

Haedalは、スイブロックチェーンに特化したリキッドステーキングプロトコルです。2025年8月31日時点でTVL(預かり資産総額)約2億ドルを誇り、Suiエコシステムにおける主要なステーキングソリューションとしての地位を築いています。

出典:DefiLlama

Haedalの核となる仕組みは、SUIをステーキングしてhaSUIトークンを受け取る点にあります。

haSUIは、SUIに対する交換比率(価値)が徐々に上がるエクスチェンジレート型のLSTです。つまり、保有量は変わらず、保有しているだけでトークン価値に報酬が反映されます。

利回りと流動性の両立が、Haedalの最大の特徴です。年率約2.24%(2025年8月31日時点)の安定したステーキング報酬を得ながら、haSUIはいつでもSUIに交換可能な高い流動性を保持しています。

出典:Haedal

さらに、Navi、Scallop、Aftermathなどの主要DeFiプロトコルで担保資産として活用でき、ステーキング報酬に加えて追加の運用収益を狙うことも可能です。

また、Haedalは独自のガバナンストークン「HAEDAL」を発行しており、エコシステム参加を促すインセンティブとしても利用されています。ユーザーはHaedalトークンのステーキングに参加することで、ガバナンス投票に関与できるほか、ステーキング報酬やインセンティブを通じて追加のリワードを得ることも可能です。

HaedalトークンはスイのDEXを通じて獲得可能です。スイのDEX「Cetus」の使い方もあわせてご覧ください。

Navi Protocolとは

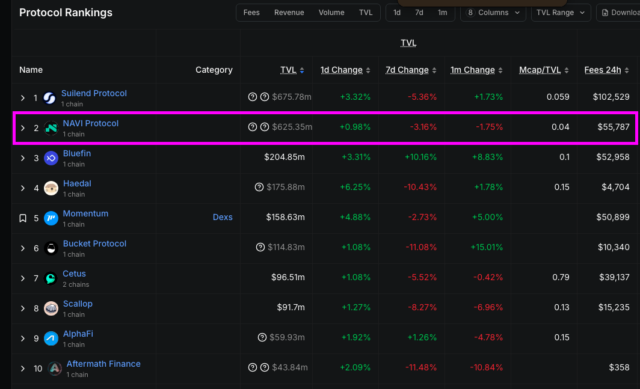

Navi Protocolは、スイブロックチェーンにおける最大規模のレンディングプラットフォームです。2025年時点でTVL(預かり資産総額)が約6.3億ドルを誇り、スイエコシステムの中核を担うDeFiプロトコルです。

出典:DefiLlama

Naviの主要機能は、資産の預け入れによる利息収入と、担保を活用した借り入れサービスです。対応資産はSUI、USDC、USDT、wETH、wBTCなど多岐にわたり、特筆すべきは、Haedalで発行されたhaSUIも担保資産として活用できる点です。

この連携により、ユーザーは高度な資産運用戦略を実現できます。具体的には、SUIをHaedalでステーキングしてhaSUIを獲得し、そのhaSUIをNaviで貸し出すことで、ステーキング報酬とレンディング収益を同時に獲得する「二重収益」の仕組みを構築できます。

このような革新的な資産効率の最大化こそが、Naviをスイエコシステムにおける不可欠なインフラストラクチャーとして位置づけ、多くのユーザーから支持される理由となっています。

HaedalとNaviを活用したステーキング手順

ここからは、HaedalとNaviを組み合わせて、ステーキング報酬とレンディング収益を同時に獲得する具体的な手順を解説します。

目次

1.国内取引所でのSUIの購入手順

2.ウォレットの作成手順

3.ステーキングのやり方

4.レンディングの運用方法

SUIの準備

まず国内取引所でSUIを購入します。その後、スイ対応ウォレットを作成し、購入したSUIをウォレットに送金します。

1.国内取引所でSUIを購入

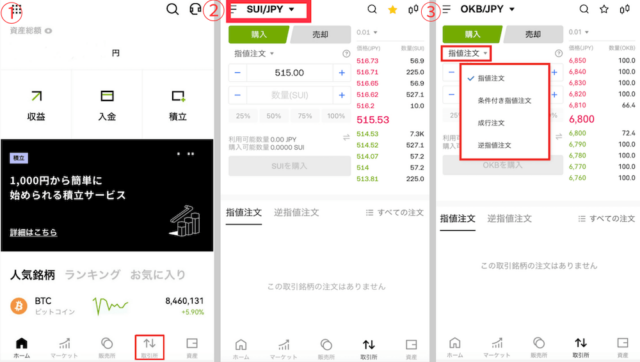

ここでは、国内取引所OKCoin JapanでSUIを購入する具体的な手順を解説します。

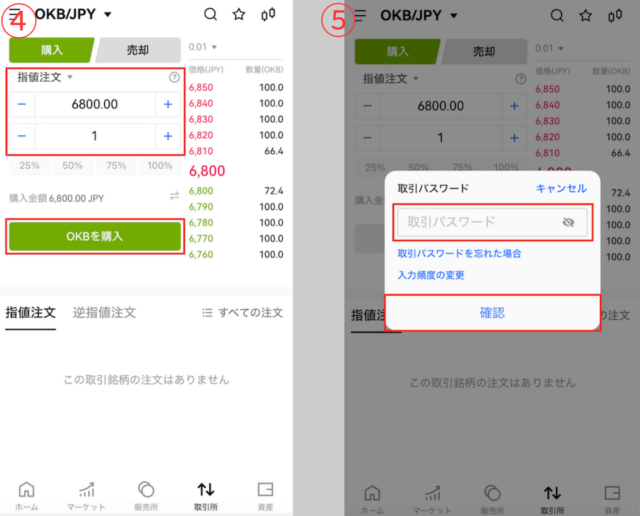

出典:OKJ

①トップページの「取引所」をタップ

②左上の暗号資産の銘柄からSUIを選択

③注文タイプを選択(画像はOKBですが、SUIも同様の操作)

出典:OKJ

④注文内容を入力し「購入」をタップ

⑤取引パスワードを入力し「確認」をタップ

これでSUIを購入できました。

Slush(旧Sui Wallet)を作成

Slushには、初心者でも簡単に始められる「zkLoginでの作成」と、よりセキュアな「シードフレーズでの作成」の2つの方法があります。

【初心者向け:zkLoginで簡単に作成】

この方法は、GoogleやAppleアカウントを使って3分ほどでウォレットを作成できるため、初めてスイに触れる方におすすめです。ただし、他のウォレットへインポートできない点がデメリットとなります。

zkLoginとは?

GoogleやApple IDなどの既存アカウントを使って、暗号資産ウォレットを簡単に作成・ログインできる仕組みです。ゼロ知識証明(Zero-Knowledge Proof, ZKP)を用いており、プライバシーを保ちながら本人確認が可能になります。

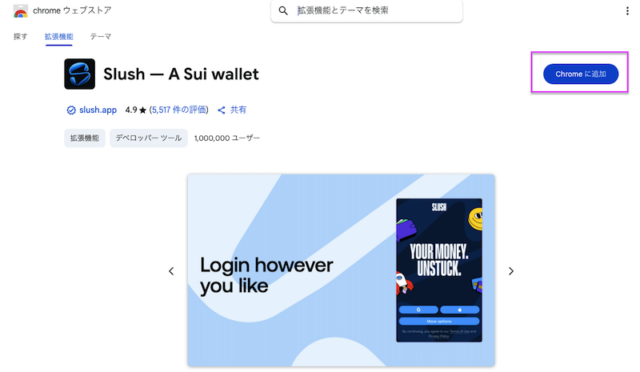

1.Slushをインストール:Chrome拡張機能を追加するか、アプリをダウンロードします。

2.ログイン方法を選択:GoogleやAppleなど、自分のアカウントを選んで紐づけます。

3.ログインして完了:即座にウォレットが自動生成され、すぐに利用できるようになります。

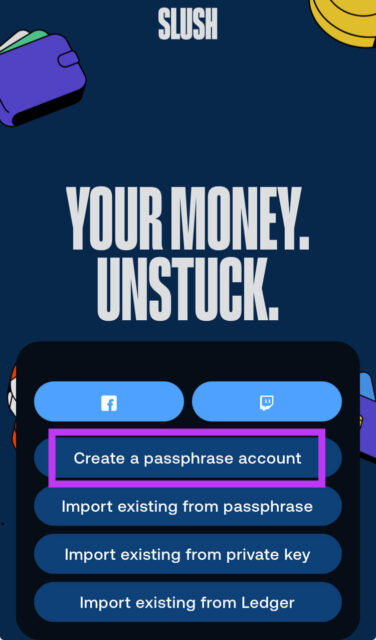

【中級者向け:Passphraseアカウントで作成】

この方法は、後からシードフレーズを確認・保管できるため、他のウォレットへのインポートが可能で、セキュリティ面を重視するユーザーに向いています。仮想通貨に慣れてきたらこちらを選ぶのもおすすめです。

手順

出典:Slush

①Slushをインストール:Chrome拡張またはアプリをダウンロードして起動。

②新規アカウントを作成、「More options」から Create a Passphrase Account を選び、そのままログイン完了。

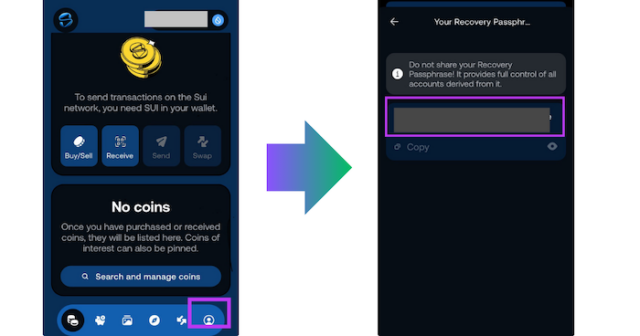

出典:Slush

③シードフレーズ(パスフレーズ)を確認・保管

ログイン後にアカウント情報から確認できるパスフレーズを紙に書くなどオフラインで安全に保管する。以下の画像のように個人アカウント情報から確認できます。

※フレーズを失うと復元不可。他人に知られると資産流出の恐れがあるため、厳重に管理してください。

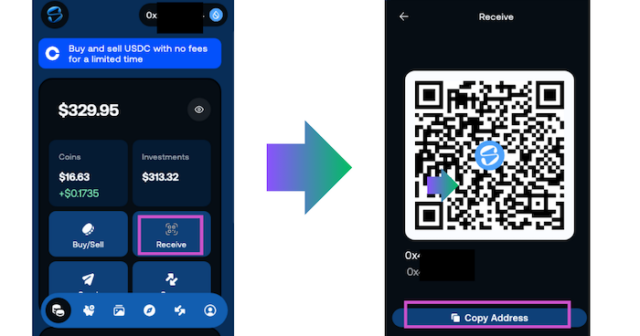

3.OKJからSui WalletへSUIを出庫

出典:OKJ

①トップページの「資産」をタップ

②資産管理画面の「暗号資産出庫」をタップ

出典:Slush

③SUIを選択したら、「送信先アドレス」にSlush Walletのアドレスを指定(コピペ)し、必要事項を入力して「実行」→「確認」をタップ

Slush Walletを開くと「Receive」画面よりSUIのアドレスが確認、コピーできます。

これでSUIをウォレットに送金完了できました。次はSUIをHaedalにステーキングします。

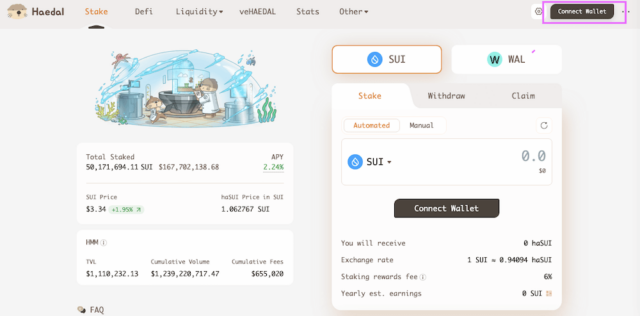

Haedalでステーキング

Haedalを利用すると、SUIをステーキングして流動性トークンhaSUIを受け取ることができます。

利用方法はシンプルで、公式サイト(haedal.xyz)にアクセスし、対応するウォレットを接続すれば開始できます。

①ウォレットを接続

公式サイトの「Connect Wallet」から、SlushやSuietなどのウォレットを接続します。

出典:Haedal

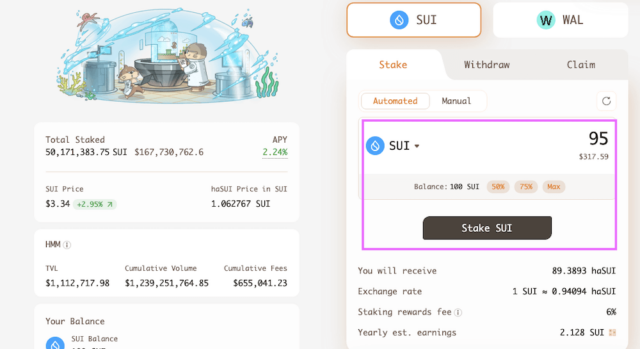

②ステーキング数量を入力

ステーキングしたいSUIの数量を入力し、「Stake SUI」をクリック。

出典:Haedal

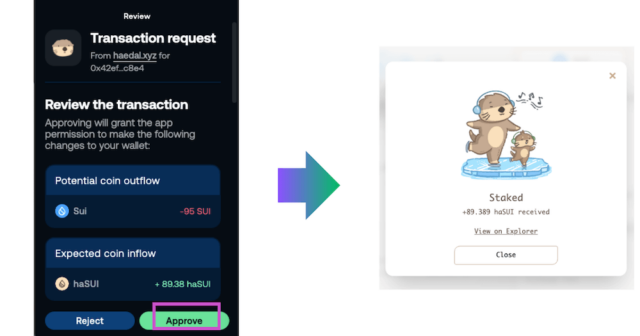

トランザクションを承認します。

出典:Haedal

③ haSUIを受け取る

承認後、対応するhaSUIがウォレットに反映されます。

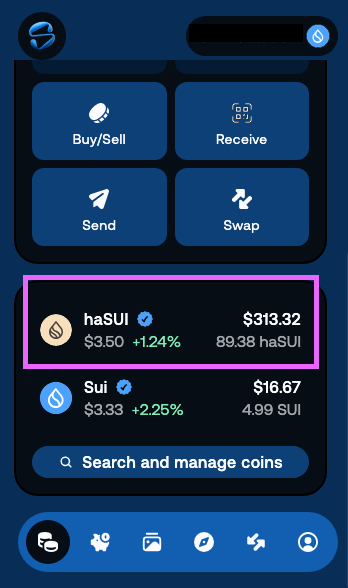

出典:Slush

NaviでhaSUIを運用

取得したhaSUIは、Navi Protocolに預け入れることでレンディング収益を得ることができます。公式サイト(app.naviprotocol.io)にアクセスし、ウォレットを接続すると利用可能です。

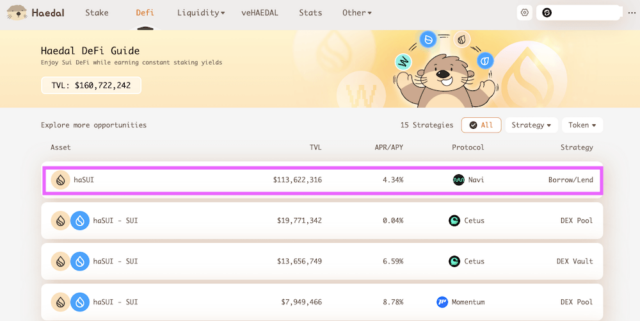

また、Haedalの「Defi」ページからもアクセス可能です。

ここではHaedalからNavi Protocolへ直接アクセスする方法をご案内します。

①Haedalの「Defi」ページを開き、haSUIのNavi protocolを選択

出典:Haedal

②ウォレットを接続

トップ画面の「Connect Wallet」から利用中のウォレットを接続します。

出典:Navi Protocol

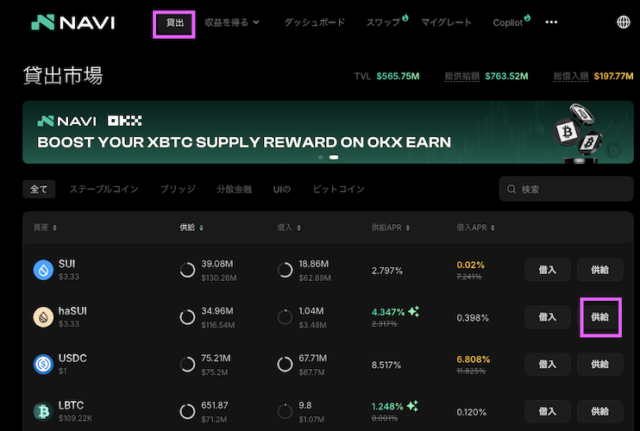

③haSUIの預け入れ

「貸出」画面のダッシュボードからhaSUIを選択し、「供給」を選択。

出典:Navi Protocol

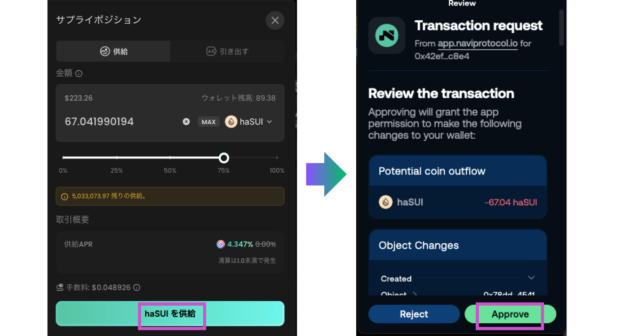

④数量を入力し実行

貸し出す数量を入れ「haSUIを供給」をクリック→ウォレットで承認します。

出典:Navi Protocol, Slush

⑤残高と報酬を確認

トランザクションを承認すると、預け入れが完了し、ダッシュボードに残高と利息が反映されます。

出典:Navi Protocol

補足

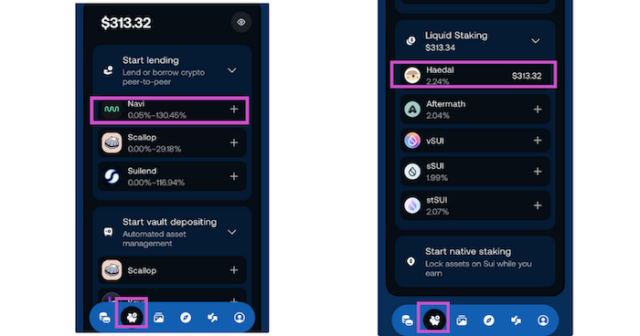

HaedalやNaviには、Slushアプリからも直接アクセス可能です。

・Haedalは「Liquid staking」

・Naviは「Start lending」

といったメニューから利用できます。アプリ経由の場合も、接続後のステーキングやレンディングの操作フローは基本的に同じです。

出典:Slush

リキッドステーキングに伴うリスク・注意点

リキッドステーキングやDeFiレンディングは利回りの魅力がある一方で、特有のリスクが伴います。ここでは主な注意点を整理します。

リキッドステーキングに伴うリスク

リキッドステーキングは利便性が高い一方で、以下のようなリスクを伴います。

| リスクの種類 | 内容 |

|---|---|

| スマートコントラクトリスク(☆特に注意) | プロトコルに脆弱性がある場合、資産流出につながる可能性があります。 |

| 流動性リスク | 需要と供給のバランスが崩れ、大量の償還要求が発生すると換金が難しくなる場合があります。 |

| 規制リスク | 将来的な規制変更により、サービスの利用制限や停止の可能性があります。 |

| 価格変動リスク | 基礎となるSUIの価格変動により、haSUIの価値が大きく変動する可能性があります。 |

| デペグリスク | 市場変動や外部要因によって、haSUIの価値がSUIから乖離するリスク(haSUIとSUIの価値が1:1で連動しなくなる可能性)があります。 |

| スラッシングリスク | バリデーターの不正や運用ミスが発生した場合、ステーキング報酬の一部が失われる可能性があります。 |

DeFiレンディングに伴うリスク

Navi Protocolのようなレンディングサービスを利用する場合は、さらに以下の点にも注意が必要です。

| リスクの種類 | 内容 |

|---|---|

| コントラクトリスク | コードのバグやセキュリティ上の欠陥が悪用されると、預けた資産が失われるリスクがあります。 |

| 清算リスク(☆特に注意) | 担保として預けたhaSUIの価値が下落した場合、ポジションが自動清算され損失につながる可能性があります。 |

| オラクルリスク |

DeFiプロトコルが外部から取得する価格情報(オラクル)が誤ったり、改ざんされたりすることで、誤った清算や資産価値の計算が発生するリスク。 例:価格データが不正に改ざんされ、担保が意図せず清算される場合。 |

リキッドステーキングとDeFiレンディングは、利回りを最大化できる一方で、価格乖離・清算・スマートコントラクト脆弱性といったリスクが存在します。投資を行う際は、必ずこれらを理解した上で、自己責任での判断が求められます。

税金について

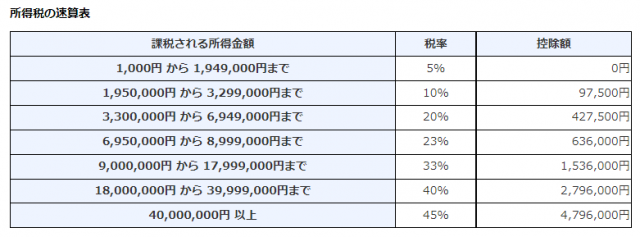

仮想通貨取引で生じた利益は原則「雑所得」として取り扱われます。日本円との売買で得た利益だけではなく、仮想通貨同士を交換したときに生じた利益やステーキングなどで得た報酬も課税対象となります。

雑所得に分類される仮想通貨取引での所得は、給与所得などの他の所得と合算した金額に対して税率がかけられます。税率は、所得が多いほど高くなる「累進課税」が適用され、下表の通り5%~45%の7段階に分かれています。住民税も合わせると最大で約55%の税率が課されます。

出典:国税庁

関連:【確定申告特集1】知っておきたい仮想通貨にかかる税金を税理士が解説|Aerial Partners寄稿

※2024年1月〜2025年4月のJVCEA統計情報自社調べ本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 学習

学習 WebX

WebX