1. はじめに

ストラテジー社(旧:マイクロストラテジー)は、自社バランスシート(貸借対照表)をビットコインで膨張させるビットコイントレジャリー企業の象徴的存在である。このモデルは、特定の市場環境下で高いリターンを生む可能性がある一方、複数のリスクを伴う。

例えば、BlockBeatsによれば、現在同社の情報開示をめぐり複数の証券詐欺クラスアクションが米連邦地裁に相次いで提起されている。訴状では、ストラテジー社が2024年4月から2025年4月の期間にわたり、ビットコイン投資戦略の将来収益性とビットコインの変動リスクを誇張して説明していたと指摘されている。

関連:ストラテジー社とセイラー氏、ビットコイン投資の収益性めぐり投資家から集団訴訟

2025年6月時点で、ストラテジー社が保有するビットコインは約60万BTCに上り、その評価額は最近 630 億ドル(約9.1 兆円)を突破した。

しかし同社は、第1四半期中に1BTC=95,000ドルでビットコインを大量保有したが、決算時点の3月31日までにビットコイン価格が大幅下落した結果、会計基準(ASU 2023-08)に従い、約60億ドルの未実現損失を計上せざるを得なくなった。

その後ビットコインが反発したとしても、上場企業の決算書には安値時点の損失が残る。この事実は織り込み済みであったものの、投資家からは以下のような懸念が強まった。

- 実質的なレバレッジのかかった財務構造の脆弱性を露呈

- 経営陣が主張する「正の希薄化」に対し、短期のマイナスシナリオリスクを十分に説明してこなかった可能性

などの懸念が強まった。

専門家からは、マイクロストラテジー社がビットコインを買い増し続けているのは、「フライホイール型ビットコイン財務モデル」という独自の戦略に基づく動きとの指摘がある。一体どのようなものなのだろうか。

2. ストラテジー社のビットコイン財務モデルを解説

ここでは、ストラテジー社が歩んできた経緯と「株売り→ビットコイン買い」という基本構造、さらにその株式を買い支える投資家像という3つの視点から、同社モデルの仕組みを紐解いていく。

2-1. ソフトウェア企業から「デジタル国庫」へ

もともとストラテジー社は、政府機関や大手小売りにダッシュボードを導入してきた BI(ビジネス・インテリジェンス)ソフトの老舗 だった。

2020年8月、米ワシントン D.C. に本社を置くソフトウェア企業ストラテジー社(MSTR)は、2億5,000万ドルの余剰現金を21,454 BTCへ丸ごと振り替えたと発表した。

この際のマイケル・セイラーCEOの発言である「(米ドルなどの)法定通貨は氷塊のようなもの」、「ビットコインはデジタル・ゴールドだ。それ以前のどんな貨幣よりも、より堅固かつ強力で、より速く、そしてよりスマートである」。こうした発言は、コロナ禍の大規模金融政策におけるゼロ金利と量的緩和が進む2020年当時の金融市場で大きな注目を集めた。

マイクロストラテジー社が最初に着手したのは、0%転換社債の発行だった。2020年末に6億5,000万ドル、翌2021年2月に10億ドルの計16億5,000万ドルを無利子で調達し、獲得した資金をOTC取引でビットコインに転換した。これにより、同社の保有枚数は10万BTCの大台を突破した。

さらに2021年6月には、ATM(At-The-Market)増資の登録を完了。市況が好転するたびに小口で株式を売却し、その都度ビットコインを買い増す「定期購入」方式を確立した。

その後も積極的な購入を続け、2025年6月中旬にはビットコインの保有量が59万枚を超えたと報じられている。会計上はソフトウェア売上が主体であるものの、ビットコインの評価損益が桁違いに大きく、実質的には「デジタル国庫会社(digital treasury company)」へと業態を転換したと言える。

2-2. フライホイールが生む「正の希薄化」

マイクロストラテジー社の戦略を理解するには、「BTC NAV(ビットコイン純資産価値)」や「mNAV(市場NAV倍率)」といった専門用語が頻繁に登場する。まずはこれらの基本概念を整理したい。

- BTC NAV(Net Asset Value)

- mNAV(market-to-NAV ratio)

- ATM 増資(At-The-Market Offering)

- 0% 転換社債

- 正の希薄化(ポジティブ・ディリューション)

- BTC Yield

会社が持つビットコインの“時価合計”。― 発行枚数 × その日の価格。家にある金庫の中身をドルで数え直したようなもの。

株価がその金庫より高いか安いかを示す倍率。1 を超えていれば「うちの株、金庫の中身よりちょっと高めで売れている」という状態。

企業が証券会社と契約し、公開市場でリアルタイムの株価(=market price)に連動して新株を少量ずつ売却し、資金を調達する方式。大型の一括公募とは違い、発行タイミングと数量を会社側が柔軟にコントロールできるのが特徴だ。

「利息ゼロで当面は返さなくていい代わりに、将来株に変わるかもしれない借金」。今すぐの出費はない“先送りローン”だ。

普通は株を増やすと 1 株の価値が薄くなるが、うまくやると逆に「1 株あたりのビットコイン量」が増えることがある。そんな“都合のいい薄まり”を指す。

「去年と比べて、1 株の中に入っているビットコインが何%増えたか」。株主にとってはちょっとした現物配当の感覚に近い。

では実際、どんな順番でお金が増えるのか?

① 安くお金をかき集める

ゼロ金利の転換社債や 8〜10 % の優先株、そして株価が高い日に小口で行う ATM 増資――ここで会社は“利息や配当をあとで払えばいい資金”を手に入れる。要は「手元キャッシュはほぼ減らさずに、大きな財布を膨らませる」工程だ。

② 手にしたドルをすぐビットコインに替える

資金が着金すると、社内ブローカーチームが 数日以内に OTC(相対取引)でまとめて BTC を取得。こうして会社の BTC NAV、つまりビットコイン金庫が一気に膨らむ。

③ ビットコインと一緒に株価も跳ねる

市場の目には、この会社の株が「ビットコインが 1.5~2 倍くらいの勢いで動くお得な券」に映る。そこで投資家が買いを入れ、株価は金庫の中身より少し高め(mNAV > 1)で取引され始める。

④ 株が高いうちに“紙”を少しだけ売る(ATM増資)

株価にプレミアムが付いたところで会社は株を少量ずつ売却。その売却益でまたビットコインを買う。株数は増えるが、発行価格が高いぶん「1 株の中身」が減らない。むしろ微増する――これが“正の希薄化”だ。

⑤ 指標を公開して次の買い手を呼び込む

IR ページのメーターで「BTC Yield +13 %」のようにアピールすれば、「株を持っているだけでビットコインが増えていく」と見た新しい投資家がさらに株を買う。こうしてフライホイールはひと回りして、次のサイクルが始まる。

ストラテジー社のフライホイール戦略

フライホイールは、

- 安いお金を借り続けられる(低金利)、

- ビットコインが大崩れしない、

- 株価プレミアムが保たれる(mNAV > 1)。

──この“3 点セット”がそろっているかぎり軽快に回る。

2-3. “ビットコイン株”を持つメリット

ストラテジー社の株(MSTR)を買うことは、現物ビットコインをただ保有するのとは少し違う味わいがある。主なメリットは三つだ。

- “レバレッジ付き”の値動きが手に入る

- 税務・カストディを気にせず BTC 露出が取れる

- (mNAV が高い限り)1 株あたり BTC が自動的に増える

ビットコイン価格の変動に対して1.5~2倍程度の感応度(ベータ値)を持つとされ、直接的なビットコイン保有に比べ高い値動きが期待される。いわば天然のETF(上場投資信託=複数の資産を束ね、株のように取引できるファンド)。先物や証拠金取引でわざわざポジションを組まなくても、株を持つだけでハイベータの値動きを得られる。

また、日本の株式市場ではビットコイン現物ETF(上場投資信託)が金融庁に承認されておらず、上場もされていない(記事執筆時点)。そのため、雑所得扱いになるビットコインの直接保有は税制的に不利であり、機関投資家にとってもアクセス手段が限られているのが現状だ。

こうした中で動向が注目されているのが、東京証券取引所スタンダード市場に上場するメタプラネット社だ。同社は2024年4月以降、ビットコインを自社の長期保有資産として段階的に取得し、「日本版マイクロストラテジー」とも呼ばれている。

ETFが未承認の日本市場においても、メタプラネット社のような上場企業を通じて投資家が間接的にビットコインにエクスポージャーを得られるという大きな利点がある。

機関投資家や一部の年金基金は、直接ウォレットを管理したり暗号資産の税務を処理したりするハードルが高い。上場株であれば既存の証券口座と報告書式で完結するため、“紙の世界” のままビットコインに参入できる。

しかも税務上のメリットも期待できる。再びメタプラネット社を例に挙げると、同社の株式を通じてビットコインに間接投資することで、仮想通貨特有の高税率(最大約55%)や複雑な申告手続きを回避できる。株式は分離課税(約20%)で処理され、通常の証券口座で完結する点が大きな利点となっており、NISA(少額投資非課税制度)に組み込めば利益が出た場合、非課税にすることもできる。

会社が ATM 増資で高値の株を売り、その資金で BTC を買い増すたびに「正の希薄化」が起こる。株主は何もしなくても BTC Yield(1 株あたり BTC 増加率)という“擬似配当”を受け取る形になる。

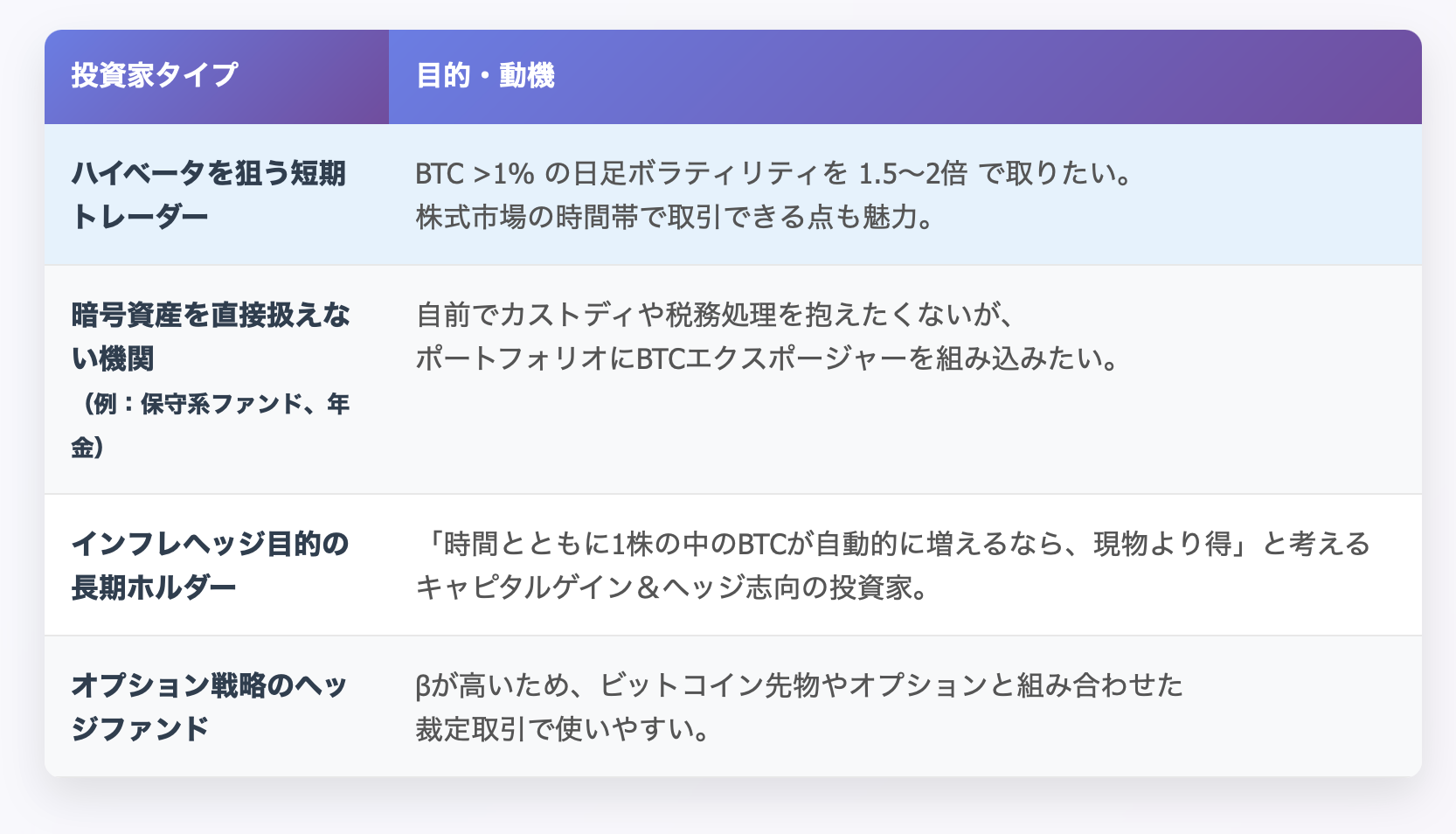

では実際、どんな投資家がこの銘柄を好むのか?

投資家タイプ別動機一覧表

つまり、ストラテジー株は “現物より強めに動くビットコインを上場株フォーマット”によって、需要の受け皿になっている可能性がある。

もちろん、mNAV のプレミアムが剥げ落ちればこの魅力は逆転するおそれもある。だからこそ投資家は「プレミアムが維持できるか」「会社が増資を打ちすぎていないか」を確認しながら、この高β銘柄を売買しているわけだ。

3. フライホイール戦略のリスクと限界

ストラテジー社のやり方は、株や社債で集めたドルをすぐさまビットコインへ替え、株価が高いうちにもう一度資金を調達し、さらに買い増すのである。しかし、この回転を鈍らせる石(不確実性)が三つ転がっている。金利の上昇、ビットコインの暴落、そして株価プレミアムの剥落である。

3-1. 金利上昇と資金調達コスト

ストラテジー社の戦略は、低金利環境下での社債発行(例: 2020年の0%転換社債)や優先株(6~10%配当)に依存していた。

しかし、2022年以降の米長期金利上昇(7%超、Federal Reserve)により、新規社債の発行コストが増加している。ソフトウェア事業のキャッシュフローが限定的な中、年間数千万ドルの追加利息負担が発生する可能性があり、財務の持続性が問われている。

かつて、世の中がゼロ金利だった時代、企業にとってお金を借りるのは現在より簡単だった。ストラテジー社もその波に乗って、利息がほぼゼロの社債や、年6〜10%程度の優先株を使い、多額の資金を集めた。そして、そのお金をビットコインの購入に回していった。

しかし、時代は変わった。2020年3月のコロナ・ショックを受けて各国が緊急的な金融緩和に踏み切り、超低金利環境が長らく続いたが、2022年以降、アメリカでは急激な利上げが始まり、長期金利は7%に迫る水準にまで上昇した。

その結果、以前のように低コストで資金を調達するのが難しくなった。新たに社債を発行しようとしても、投資家はより高い利回りを求めるようになり、優先株なら2桁の配当を払う覚悟が必要になる。

ここで問題になるのが、ストラテジー社の本業だ。同社の主力であるソフトウェア事業は堅実ではあるが、得られるキャッシュフローは限られている。そのため、増え続ける利息や配当の支払いが、企業の資金をじわじわと圧迫していく構図が生まれる。

つまり、低金利という前提があったからこそ成り立っていた「ビットコインを企業資産にする」という戦略は、金利が高くなった今、その土台が揺らいでいるとの見方もある。金利とは単なる経済指標ではなく、企業の経営戦略に深く関わる要素なのだ。

3-2. ビットコインの下落リスク

ストラテジー社にとって、ビットコインは企業資産の中核をなす存在であるが、その価値が大きく下がったとき、会社の財務にはどのような影響があるのだろうか。

例えば、2021年の強気相場の反動もあり、翌2022年には米国の金利上昇(金融政策転換)やステーブルコインであるテラ(LUNA)の崩壊、大手暗号資産取引所FTXやアラメダ・リサーチの破綻などネガティブな材料が相次ぎ、ビットコインなど暗号資産(仮想通貨)の市場価格が暴落した。

この結果、マイクロストラテジー社が大量保有するビットコインにも影響が及び、財務諸表に評価損を計上することとなった。売却しなければ含み損状態で実損ではないとはいえ、帳簿上のダメージは明確であり、企業の財務健全性や破綻リスクに対する懸念が広がったことで、同社の株価も急落した。

同社はその後、結果的にこの危機を乗り越えたものの、資産のボラティリティがそのまま企業価値の不安定さに直結するというリスク構造が浮き彫りになった。また、危機を乗り越えられたのは、あくまで資金繰りに余裕があったからとの見方もある。もしこの局面で現金化が必要だったなら、低価格での売却を余儀なくされ、経営に深刻な影響が生じた可能性がある。

3-3. 株価プレミアムの剥落

マイクロストラテジー社のビジネスモデルは、ビットコインの大量保有によって株価が実際の純資産価値(NAV:会社の資産から負債を引いた残りの価値)よりも高く評価されること、つまり「mNAV > 1」が前提となっている。

市場がこの「プレミアム」を評価し、株式に上乗せして価値をつけてくれるからこそ、同社は株式を発行して資金を調達し、さらにビットコインを買い増すことができている。

しかし、この構造は脆弱性を露呈するリスクがある。ビットコインETF(上場投資信託)の上場や普及により、より流動性が高く手数料も安い選択肢が登場すれば、投資家がマイクロストラテジー社などのビットコイン保有企業の株を買う理由は薄れる。

一度「mNAV ≤ 1」が常態化すると、モデルの歯車が逆回転を始める可能性がある。株価がNAVを下回れば、ATM増資による発行益は失われ、むしろ市場価格で株を売れば売るほど既存株主の価値を希釈する「負のスパイラル」に陥りかねない。資本調達の道が閉ざされ、残るのは高金利の社債と、ボラティリティの激しいビットコインによる損益のみとなる。

さらに懸念されるのが、すでに発行済みの優先株である。これらには毎年6~10%といった配当が設定されており、増資ができない以上、現金での支払いが必要になる。つまり、株価プレミアムの消失は、単に評価が下がるだけでなく、ビジネスモデルそのものの持続性を揺るがす致命的な変化を意味している。

4. 再現性はあるのか

持続可能性の課題はあるものの、マイクロストラテジー社の成功を受けて、その戦略を模倣しようとする企業は少なくない。実際、日本のMetaplanet(メタプラネット)や米国のSemler Scientificなど、ビットコインを企業資産として保有し始めた例も現れており、メディアには「マイクロストラテジー社の模倣」とする見方もある。

しかし、このような類似モデルは容易に成立するものではない。市場参加者にとってメリットはあるものの、戦略の再現にはいくつかの厳しい条件をクリアする必要がある。

- 高い財務体力とキャッシュフローの安定性

- 株価プレミアムの存在

- 市場との対話力とガバナンスの信頼性

ストラテジー社はソフトウェア事業による一定の収益と、過去に調達した低利の資金によって財務の持久力を確保している。模倣する企業が同等の安定性を持たなければ、ビットコイン価格の大幅下落や金利上昇の局面で耐えきれないリスクがある。

この戦略の根底には、株価が純資産価値(NAV)を上回る「mNAV > 1」の状態がある。ストラテジー社はこのプレミアムを活用し、ATMによる資金調達を繰り返してきた。だが、現在はビットコインETFが普及しており、投資家がわざわざ企業株を通じて間接的にビットコインを買う理由は薄れている。プレミアムがなければ、モデルは回らない。

一方で、ビットコインETFは日本では未上場であり、税金面のメリットを享受可能な代替手段としての魅力が指摘される。

ビットコインを企業資産の中心に据えるという判断は、極めて異質な戦略である。その正当性を投資家に説明し続けるためには、経営陣の信頼、情報開示、

そして株主との継続的な対話が不可欠だ。単なる「話題作り」では、短期的な株価上昇の後に急落する可能性が高い。

結論として、ストラテジー社の戦略は特定の時代背景と企業体質に支えられた、特殊なモデルである。今から同じことをしようとする企業には、それ相応の準備と覚悟が求められる。

5. まとめ

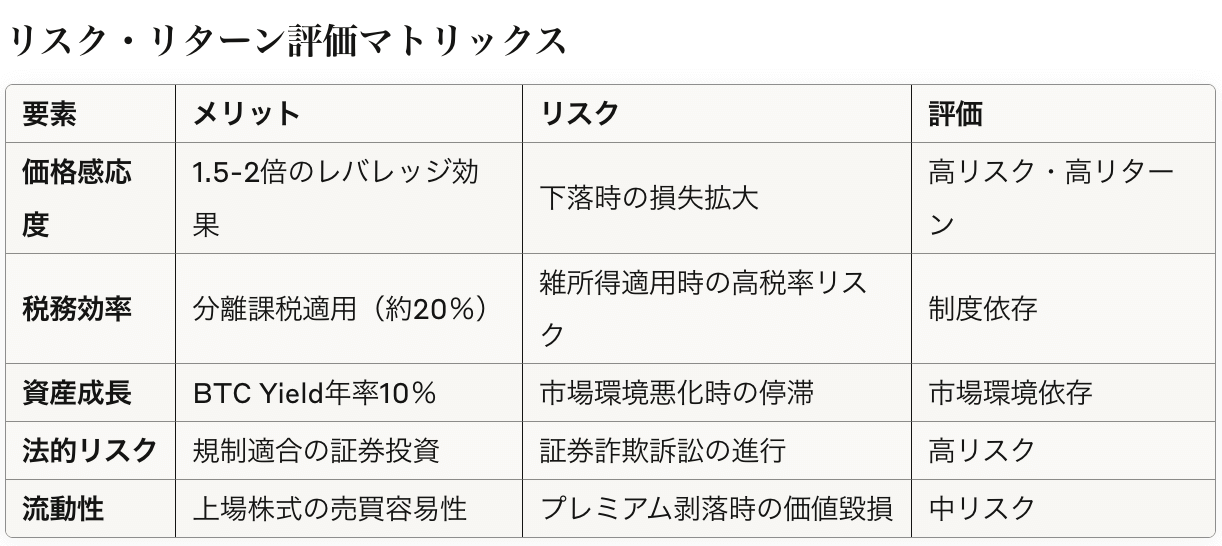

このように、ストラテジー社の“ビットコイン財務モデル”は、単なる資産保有を超えたレバレッジ型の成長戦略であり、株式市場と暗号資産市場の動きを巧みに接続する仕組みでもあった。その中核にあるのは、安価な資金調達、プレミアム付きの株価、そして上昇し続けるビットコイン価格というの循環構造である。

もっとも、この構造は外部環境に大きく左右される。金利の上昇やビットコイン価格の急落、株価プレミアムの剥落といった要素が一つでも崩れれば、モデル全体が揺らぎかねない。

現在、同様の戦略を取ろうとする企業も現れているが、再現には資金体力、市場との信頼関係、タイミングといった複合的な条件が必要だ。成功例を真似るだけでは不十分であり、慎重な検証と中長期的な覚悟が不可欠だろう。

関連:ビットコインを保有する上場企業ランキング|日本・米国の注目企業を解説

関連:ビットコインと仮想通貨関連株はどちらを買うべき?メリット・デメリットを解説

執筆者の過去記事を読む

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX