成長を続けるDeFi市場

DeFi(分散型金融)とは、20年夏以降ブロックチェーン業界で盛り上がりを見せている分野であり、次々と新たなプロジェクトが誕生している。

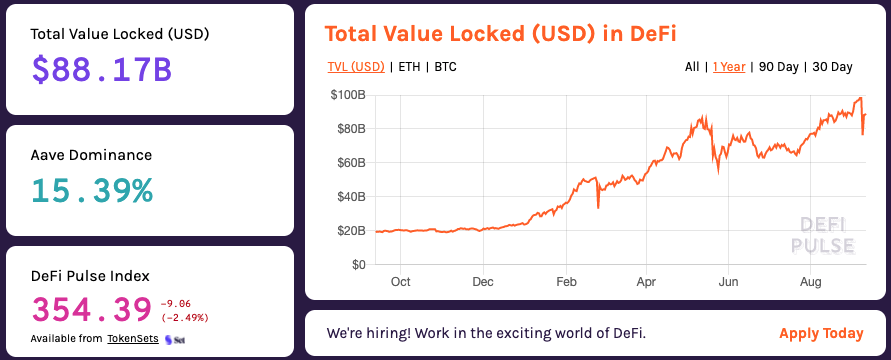

DeFi市場の規模を表す指標のひとつと考えられているTVL(Total Value Locked/総ロック額)は、21年9月時点で約1,000億ドル(約11兆円)に達し、右肩上がりに増加している。

DeFiとは

DeFiとは、分散型や非中央集権型を意味する「Decentralized」と、金融を意味する「Finance」を組み合わせた造語であり、パブリックブロックチェーン上に構築された分散型金融エコシステムの総称を指す。

分散型の名の通り、DeFiでは、中央集権的な管理主体が存在しない、またはそれらの影響が非常に小さい金融システムが構築されている。

要するに、これまで銀行や政府が担当していた貸付・借入や投資、さらには通貨発行なども含む一連の金融サービスを、管理主体がない方法で実現するシステムと言える。

このことからDeFiは、不透明かつ非効率的な中央集権型既存金融サービスの代替手段となることが期待されており、それにより、(発展途上国で銀行口座にアクセスできないなど)従来の経済の枠組みから除外された人も含んだ、新たな経済圏を含めて期待される。

DeFiのサービスおよびプロダクトは、主に人ではなく「スマートコントラクト(契約の自動執行)」により稼働されている。

スマートコントラクトとは、プログラムされた契約実行プロトコルのことであり、現実世界での自動販売機の仕組みに例えられることもある。全てが自動化されているため、第三者の介入は必要ない。

そのため、第三者組織が自分の資金を適切に扱ってくれることを信頼する必要性のない、トラストレスなシステム構築が可能になっている。

「分散型」とは呼ばれているものの、分散の度合いは各プロジェクト、および基盤となっているブロックチェーンにより異なっている。

一度デプロイ(展開)したらコードの変更が困難な分散型取引所の「Uniswap」や、ガバナンスの権利も完全にコミュニティの手に渡している「MakerDAO」のように分散性を最大限まで追求しているプロジェクトもあれば、自身を「CeDeFi(Centralized Decentralized Finance)」と描写しているBSC(バイナンス・スマートチェーン)上のプロジェクトのように、一部には中央集権組織が権力を持っているプロジェクトもあり、どこまでをDeFiと捉えるかは、明確には定義されていない。

既存金融サービスとの比較から見るDeFi

DeFiは、政府や銀行などの中央集権型機関が権力を握る、既存金融システムの代替手段として誕生した。

銀行やクレジットカード会社を含む全ての金融組織では、ユーザーがそれらの組織を信頼することによりシステムが機能してきた。しかし、このような信頼基盤の既存金融システムには、いくつかの課題も存在している。

既存金融システムの課題解決を目的に発展してきたDeFiは、信頼要素を排除しているパブリック(公的)チェーンのメリットの多くをそのまま引き継いでおり、従来のシステムと比較して、以下のようなメリットを提供している。

高度な透明性

従来の金融サービスでは、ある程度の透明性は確保されてるとはいえ、銀行などの中央集権型機関が台帳やデータを管理している。

そのため、取引や顧客のデータへは、そのサービスを運営している組織しか見ることができず、裏で何が行われているか、顧客は見ることができない。

一方で、DeFiの基盤を成すパブリックブロックチェーンでは、全てのトランザクションが公開されているため、どのアドレスからどのアドレスへ、どの程度の資産が移動したのかを誰でも見ることができる。そのため、トランザクションの改ざんが不可能になっている。

またトランザクションだけでなく、多くのプロダクトでは全てのスマートコントラクトのコードを公開しているため、誰でも簡単に確認できるようになっている。

資産の管理権掌握

DeFiでは、各個人が自身の資産の完全な管理権を有している。

一度資産を預けてしまうと、勝手に顧客の知らないところで運営および利用される可能性がある従来の銀行とは異なり、貸付や借入プロトコルに資産を預けたとしても、ユーザー自身がその資産の完全な管理権を常時有する。

そのため、自身のデータおよび資産に関するプライバシーの保護ができ、第三者の資産の扱い方を信用する必要がないというメリットがある。

地理的制限の排除

従来の金融サービスは、国や中央銀行といった組織に依存している。

居住地域により受けられるサービスが異なっており、世界中で普遍的な金融サービスが存在していないため、国境越えた送金などには時間とコストがかかる。

一方でDeFiエコシステムは、国籍や居住地に関係なく、誰でもDeFiプロダクトにアクセスすることが可能で、日本にいようと国外にいようと、同じサービスを享受できる。

検閲耐性・匿名性

政府や銀行などの中央組織が恣意的に取引を拒否、または無効化することが可能な既存金融に対し、DeFiでは、インターネットにアクセスできる環境さえあれば、今まで銀行口座を持つことができなかった貧困層や、政府の規制によって金融サービスを利用できなかった国の人々、政治犯や難民も金融サービスの恩恵を受けることができる。

匿名性が高いため、身分証を持たない人たちでもサービスを利用できることから、KYC(顧客の身分チェック)なしでどのようにマネーロンダリングやテロ資金供与と向き合っていくかという課題があるとはいえ、金融サービスを誰でも受けられる点は、既存の金融とは大きく異なる。

24時間365日利用可能

人間の活動時間や生活リズムに合わせて営業時間が限定されている既存の金融サービスとは異なり、ブロックチェーンは年中無休で稼働しているため、いつでも利用可能で、即時決済が可能。

構成可能性(コンポーザビリティ)

既存金融には存在していないDeFiの概念のひとつに、構成可能性が挙げられる。

構成可能性とは、あるシステムの各構成要素同士が、互いに連携しあって機能する特徴のことだ。DeFiでは、各プロダクトのスマートコントラクト同士を簡単に統合し合うことができる。これにより、単一のプロダクトでは不可能に近い、多様な機能の提供が可能になる。

たとえば、イーサリアムのDeFiプロダクトを作りたいと考える開発者は、すでに存在するプロジェクトのスマートコントラクトを統合することで、新たなdAppsを構築する工数を削減できる。これにより、開発コストと時間を節約でき、効率的に規模を拡大することが可能だ。

DeFiのリスク

DeFiは、既存金融に勝るメリットをいくつか提供している一方で、リスクも付随してくる。

資産喪失(自己責任)リスク

自身が資産の全管理権を有するということは、裏を返せば、何らかの理由によって資産を失った場合や、資産にアクセスできなくなった場合、リカバリーを行ってくれる組織が存在しないため、自己自身を負わなければないことを意味している。

伝統金融では、銀行の通帳を失くしたとしても銀行側が再発行してくれるが、自身で引き出しの中に保有していた現金を失くしたとしても、それは自分の責任になるのと似たようなことだ。

例えば、もし資産を保管しているウォレットの「秘密鍵」を紛失してしまった場合、何者たりともその資産にアクセスできなくなり、失われた資産を取り戻すことはできない。

スマートコントラクト・リスク

DeFiはトラストレス(信頼不要)と言われているが、正確に言えば「人間を信頼する必要がなくなる」ということを意味している。

人間が恣意的にトランザクションを変更または偽装することができないというのは大きな利点ではあるが、人間を信頼しなくて済む代わりに、ユーザーは、これまでは人間が受け持っていた役割を担うスマートコントラクトを信頼する必要がある。

人間が記述したスマートコントラクトのコードにバグや不備などの脆弱性があった場合、ハッキングなど不正流出により資金を失う可能性がある。スマートコントラクトの脆弱性よって資金を失うリスクは総称して、スマートコントラクト・リスクと呼ばれている。

プロダクト開発者など運営が、出口詐欺のような形で顧客資産を持ち逃げする「Rug-Pull(ラグプル)」と呼ばれるリスクも存在する。安易に高い金利に釣られて、監査が不十分かつ信憑性の低いスマートコントラクトに預け入れないよう注意したい。

DeFiプロダクト・サービスの種類

DeFiとは、既存金融システムとは似て非なる概念であるため、DeFi分野には、分散型取引所や分散型貸付サービス等、既存のプロダクトやサービスを単に分散型および進化させたアプリだけでなく、オラクル(価格などのデータ参照)やウォレット(デジタルの財布)といった、この分野特有のものも存在している。

DEX(分散型取引所)

Decentralized Exchangeの頭文字を取ったDEX(分散型取引所)では、トークンのトレードが可能。

米大手取引所のコインベースやバイナンス等の中央集権型取引所(CEXとも呼ばれる)とは異なり、仲介者や管理主体が存在しない。トレードが自動化されており、第三者への取引手数料が発生しない。

多くのDEXが、投資家同士のオーダーブック(指値)形式ではなく、DeFi特有のAMM(自動マーケットメイカー)と呼ばれる仕組みを採用している。

関連:初心者でもわかるUniswap完全ガイド|Kyber network寄稿

- Uniswap

- SushiSwap

- dYdX

- Bancor

- Curve

例

レンディング(貸付)

DeFi分野では、既存金融と同様に貸付・借入サービスも提供されている。

しかし、実名で信頼要素を基盤にしている従来の貸付サービスとは異なり、実世界のアイデンティティが隠されているDeFi分野では、過剰担保(借入額以上を担保すること)、および担保額が下落・最低維持率を下回った場合の強制清算(担保没収)を軸としてサービスが提供されている。

- Compound

- Aave

例

関連:AAVEとは|有望DeFiプラットフォームの特徴と将来性を解説

ステーブルコイン

ステーブルコインとは、主に米ドルなどの法定通貨とレートを固定または連動させることにより、仮想通貨に特徴的なボラティリティ(価格変動幅)を極限まで排除し、価値を安定させることを目的に設計された通貨を指す。

分散型のステーブルコインは、上記の貸付サービスと同様に過剰担保に頼るか、全く担保を利用せずにアルゴリズムに沿って供給量を変動させることにより、機能している。

- Dai(Maker)

- sUSD/sEUR(Synthetix)

- TerraUSD(Terraform)

例

イールド・ファーミング(利回り農業)

イールド・ファーミングとは、DeFi分野の様々なプロトコルで高い利回りを求め、デジタル資産を運用することを指す。

DeFiの中でも比較的新しいコンセプトだが、イールド・ファーミングに特化したプロダクトおよびサービスを開発しているプロジェクトも存在している。

- yearn.finance

- SushiSwap

例

関連:DeFi相場高騰の火付け役、イールドファーミングでは何が起こったのか

デジタルウォレット

DeFiプロダクトの利用に必須となってくるのが、イーサリアム(ETH)などの仮想通貨やNFT(非代替性資産)などのデジタル資産を管理できるウォレット(財布)アプリだ。

あらゆるDeFiアプリへは、ウォレットアプリを介してログインする。中央集権型サービスに資産を預けている場合、結局のところ、その資産の管理権を保有しているのはサービス提供会社だが、DeFiウォレットでは、ユーザー自身が全ての資産の管理権を掌握する。

インターネットに常に接続しているホットウォレットや、反対に使用時以外はインターネットと完全に切り離されているコールドウォレットなど、ウォレットの中にも種類が多数ある。

- MetaMask

例

関連:イーサリアム系デジタルウォレットのメタマスク、開発者会議で独自通貨が議題に

資産管理

DeFi分野には無数のプロダクトが存在しているが、銀行のようにそれらを管理してくれる組織は存在していないため、ユーザー自身で全ての資産を管理しなければならない。そのため、資産管理を容易化および円滑化するアプリも多く開発されている。

- Instadapp

- Zapper

- DeFi Saver

例

保険

DeFi分野には、スマートコントラクト・リスクや構成可能性の高さから発生するリスクなど、さまざまなリスクが存在しているため、そのリスクをヘッジするための保険市場も発展し始めている。

- opyn

- Nexus Mutual

例

オラクル

DeFiの世界はブロックチェーン外の世界とは切り離されているため、スマートコントラクトの実行等にチェーン外の情報が必要な場合、それら情報をチェーンに持ち込むための橋渡し役が必要となってくる。

DeFiでは、この橋渡し役を「オラクル(外部データ参照)」と呼んでおり、分散型領域では不可欠な技術となっている。

- Chainlink

- Band Protocol

例

DAO

DeFi分野でしばしば一緒に語られる概念が、DAO(Decentralized Autonomous Organization)だ。

日本語では「自律分散型組織」とも訳され、特定の管理主体に頼らずに運営されている組織形態を示している。DeFiプロジェクトの多くは、その基盤となる価値観に従い、DAO方式でプロジェクトを運営している、または最終的にはDAO方式の運営を目指している。

何を以ってDAOというかの定義は曖昧ではあるものの、DAO運営の一方法として、DeFiプロジェクトの中には、プロトコルに変更を加える際に、分散型のガバナンス(統治・管理)で投票を行うプロジェクトも存在している。

このようなプロジェクトは、”投票権”に値するガバナンストークンを発行し、コミュニティメンバーがそのトークンをステークして投票することでプロトコルの変更を可能にし、中央組織を持たずに分散的にシステムを運営している。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX