SuiのAI戦略とは

ブロックチェーンプラットフォーム「Sui(スイ)」が、AI(人工知能)との統合により新たな展開を見せている。Suiを開発するMysten Labsは、Meta(旧Facebook)の元技術リード5名が2021年に設立した企業。

Mysten Labsは2022年、GoogleのAIモデルを活用した社内セキュリティチーム(レッドチーム)を立ち上げ、AIによるブロックチェーンの安全性強化に取り組んできた。Google Cloudと連携したセキュリティ監査やボット検出により、システムの脆弱性を早期に発見し、サイバー攻撃への対策を進めている。

さらに最近では、独自のAIプロダクト開発やスタートアップとの提携を加速。ブロックチェーンの安全性向上とAI人材の確保を積極的に推進している。本記事では、Suiが描くAI戦略の全容に迫る。

目次

Suiとは

SuiはMetaの元メンバーによって開発された次世代のレイヤー1ブロックチェーンで、2023年4月にメインネットがローンチされた。特にDeFi(分散型金融)やゲームでの利用が期待されており、高いスケーラビリティ(拡張性)とセキュリティを提供する点で評価されている。

Suiの1日あたりのトランザクション数は、2024年10月3日から5日にかけて10倍以上急増し、5日には約5,800万件と初めて『ソラナ(Solana)』ネットワークのトランザクション数(約3,500万件)を上回った。Suiネットワーク上の預かり資産(TVL)は、10月にDeFi(分散型金融)のトップ7にランクインした。

関連:仮想通貨スイ(SUI)2ドル超え最高値に迫る 価格上昇の材料は

SUI/JPY 2024年、年初からの推移 出典:ヤフーファイナンス

暗号資産(仮想通貨)スイ(SUI)の価格は、2024年初来で約160%上昇している(11月1日時点)。

Sui創設者のビジョン

Mysten Labsの共同創設者兼チーフクリプトグラファーのコスタス・クリプトス氏が、AIとブロックチェーン技術を組み合わせた開発を主導している。

クリプトス氏は、AI・暗号技術分野で50以上の論文を発表し、3度の最優秀論文賞を受賞。特に、ゼロ知識証明などの先端技術において優れた研究実績を持つ。また、アテネで2,000人規模のビッグデータコミュニティを立ち上げ、AI技術の教育活動にも力を入れている。

クリプトス氏共同執筆:非オープンソースのスマートコントラクトの透明性と監査性を向上させる新技術「MAD(Move AIデコンパイラー)」を開発。Suiプラットフォームのセキュリティ強化を目指す。(出典:arXiv 2024年10月)

2024年5月には、暗号技術とAIに特化したイノベーションセンターの設立を発表、中東・北アフリカ地域における技術革新の促進と、スタートアップの育成を目指している。特に、ブロックチェーンの安全性向上やユーザー体験の改善に焦点を当てた研究開発を進めている。

Suiの主なAI導入戦略

Mysten Labsの戦略、AIにより、アプリケーションの開発スピードや開発の品質向上に活かす。AIが最適かつ安全なコードの書き方を提案することで、人間の開発者はより創造的な部分に集中できる。より革新的で高品質なアプリケーションが生まれる可能性が高い。最近の事例を紹介する。

2024年4月: AI監査ツールの開発

Mysten Labsは、2025年4月にラスベガスのMandalay Bay Convention Centerで開催された「Google Cloud Next 2025」で、AIを活用したセキュリティ監視ツールを発表した。

このツールは、ブロックチェーン開発でよく使用される言語(Rust、Move、TypeScript、Solidityなど)のコードをチェックし、セキュリティ脆弱性を検出する。

ブロックチェーンのコードにバグがあった場合、多額の損失につながる可能性があるため、このAI監査ツールの重要性は極めて高い。さらに、このツールは問題の検出だけでなく、修正方法の提案も行う。開発者はより安全で効率的な開発を行うことが可能となる。

関連:Sui開発のMysten Labs AI監査ツールの開発を発表

2024年5月:AIスタートアップのAtomaと提携

Atoma is bringing fast AI inference to @SuiNetwork with an OpenAI-compatible API. With a single line of code, developers can run inference on decentralized AI.

— Atoma (@Atoma_Network) October 7, 2024

Join our Discord to learn about our full-stack AI solutions and how you can get involved as a node operator! https://t.co/hfEl75Rnbe

Atomaと提携し、AI推論ネットワークのSuiへの統合を発表。推論ネットワークはデータを基にパターンを認識し、複雑な判断を行うことでアプリ開発に活用される。

AtomaはLLM推論を最適化するインフラを提供するリポジトリで、開発者はコードの自動生成や監査、ワークフローの自動化が可能。

DeFiプロトコルではリスク分析や予測に、ゲーム会社やアーティストはアセット生成やNFT作成に利用できる。さらに、AtomaのAIはソーシャルメディアのコンテンツ分類、ファクトチェック、DAOの管理支援にも対応する。

Google Cloudとの連携・活用強化

🚨Sui is teaming up with @GoogleCloud to enhance security, scalability, developer tools, and user experiences across a range of Web3 and AI-powered applications on Sui!https://t.co/l0ugBwMy9I

— Sui (@SuiNetwork) April 30, 2024

2024年4月、SuiはGoogle Cloudと戦略的提携を発表。開発環境の改善とセキュリティ強化を目指し、以下の2つの主要サービスを活用する。

- Move言語開発支援:「Vertex AI」

- ブロックチェーンデータ分析:「BigQuery」

Vertex AIは、Web3開発者向けのコード生成やデバッグ機能を提供。コードの自動生成とエラー検出により、開発効率の大幅な向上を実現してする。

一方、BigQueryを用いたデータ分析では、AI機能を活用してSuiブロックチェーン上の取引パターンやトレンドを素早く把握することが可能。

Mysten LabsのCEOであるEvan Cheng氏は、「Google Cloudのインフラと最先端のAI機能により、より多くの開発者がSui上で革新的なアプリケーションを生み出せるようになる」と期待を示している。

注目プロジェクト事例「Sui GPT」

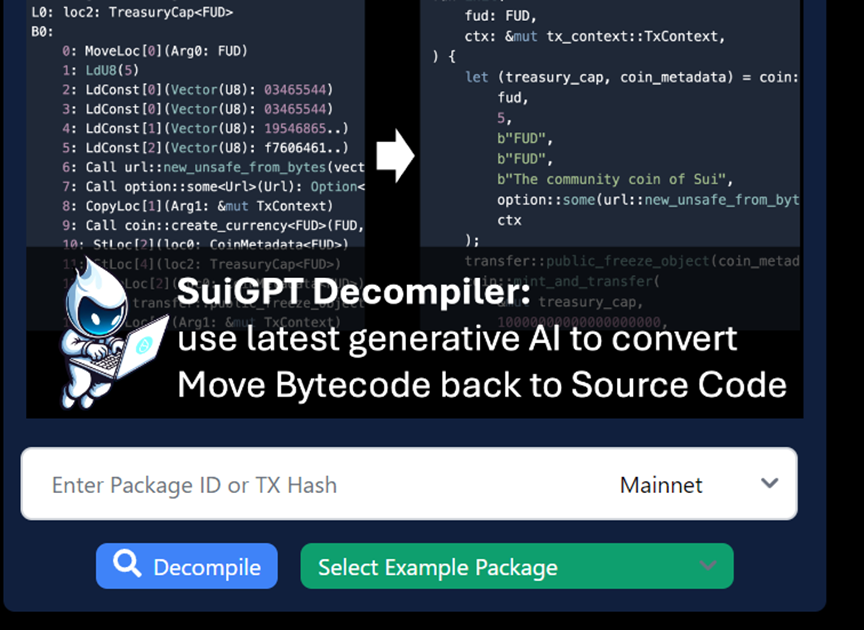

SuiGPT Decompiler – バイトコードからソースコードへの変換ツール(出典:suigpt.tools)

Taipei Blockchain Weekのハッカソンで発表された「Sui GPT」は、開発者向けのオープンソースツール。GPT-4にSui Move言語の知識を補完し、68個のSui公式サンプルコードをデータベース化。スマートコントラクトのテンプレート生成やコードの最適化提案などの機能を提供している。

本ツールはSui Developer Newsletterでも紹介され、Suiエコシステムにおけるスマートコントラクト開発の効率化に貢献している。

Moveとは

Moveは資産をリソースとして扱い、その管理や操作が厳格に定義されている。資産は一度に一つの所有者しか持つことができないため、二重支払いなどの問題を防止。また、コードをモジュールとして構築できるため、再利用性と保守性が向上する。

Suiの「ユーザー体験向上」にAIが寄与する

Suiの戦略には、エコシステムの発展を促進するためのAI活用が含まれている。

AIが最適なコードの書き方を提案することで、開発者は創造的な部分に集中でき、より高品質なアプリケーションが誕生しやすい環境を整備している。

Mysten Labsの共同創設者であるエヴァン・チェンCEOは「10億人へのブロックチェーン普及」をビジョンとして掲げており、SuiではGoogleやFacebookなどのWeb認証で簡単にdAppsにアクセスできる「zkLogin」や、Web3取引を電子メールの送信並みに簡単にする「zkSend」といった技術でエンドユーザーの使いやすさを追求してきた。

AIを活用することで、Suiは次世代インターネットインフラとしての地位強化、Web3の大衆化を目指している。

関連:スイ(SUI)、 Web3のユーザー体験を向上する「zkLogin」

関連:「10億人にブロックチェーンの恩恵を」Sui(スイ)創設者が語る、ゲーム機開発や今後の目標|WebX2024

記事の監修

本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX