行政や金融機関も注目

利用者が増えるほど、処理が遅くなったり、手数料(いわゆるガス代)が跳ね上がったり。これが多くのブロックチェーンが抱えてきた悩みです。特に、ゲーム内での報酬配布やNFTのやり取り、企業間の決済では、この「重さ」が普及の障害になってきました。

Seiは「速さ」と「効率性」にこだわって開発されたレイヤー1ブロックチェーンです。もともとは分散型取引所(DEX)向けに設計されたものですが、今ではNFTやゲーム、さらには科学研究(DeSci)といった分野でも活用が広がっています。NFTマーケットプレイス大手の「Magic Eden」もすでに参加しており、エコシステム全体が急速に広がっています。

2025年、アメリカ・ワイオミング州は、Seiをステーブルコインの公式基盤の候補に選定。金融機関がSeiの現物ETFを申請するなど、信頼性の高さが評価されています。

国内では「OKJ(オーケージェー)」に上場済み。日本でも買いやすくなったことで、個人投資家の関心も高まっています。

この記事では、そんなSeiの特徴と将来性について、やさしく解説していきます。

Seiとは?── 業界最速水準、取引特化のレイヤー1チェーン

Sei(セイ)は、取引に特化した超高速のレイヤー1ブロックチェーン(L1)です。 イーサリアムの開発環境の使いやすさと、ソラナ級の処理性能を兼ね備えており、DeFi、GameFi、NFT、DEXなど幅広いアプリで活用が進んでいます。

最大の特徴はそのスピード。トランザクションは約0.4秒で確定し、Web2のような体感操作を実現します。

この高速性を支えるのが、Cosmos系の合意アルゴリズム「Tendermint」を独自に拡張した「Twin-Turbo Consensus」。ブロックの伝播と処理を効率化することで、応答速度を高めています。

- Optimistic Block Processing(楽観的ブロック処理):

通常は「提案→投票→検証→確定」と段階的に進むブロック処理を、Seiでは提案を受けた時点で即処理を開始。時間のロスを大幅に削減します。 - Intelligent Block Propagation(スマートな伝播):

トランザクションの内容をすでに各ノードが持っている前提で、軽量な提案メッセージだけを送信。全体の伝播時間を大幅に短縮します。

これらにより、グローバルに分散したノードでも、瞬時にトランザクションを確定。DEXやゲームで「待たされる」ことがなくなります。

さらに、内蔵された注文マッチングエンジンにより、スムーズで正確な取引が可能。不正な順番飛ばし(フロントランニング)を防ぎ、不正なブロックはバリデーターの投票によって拒否されるしくみが整っており、公平性と信頼性を兼ね備えたネットワークを実現しています。

Sei Labs── 創業チームの背景と思想

Seiは、2022年にサンフランシスコを拠点に設立された開発チーム「Sei Labs」によって開発されています。創業メンバーの経歴は以下の通りで、金融・テクノロジーの両分野に強みを持ちます。

- Jayendra Jog氏: 元Robinhoodのエンジニア。高速取引システムに精通。

- Jeffrey Feng氏: Goldman SachsやCoatueに在籍。金融領域での実務経験。

- その他: Google、NVIDIA、Databricks出身の開発者が在籍。

チームは、Multicoin Capital、Coinbase Ventures、Circleなど有力投資家から3,000万ドル以上の資金を調達。構想力と実装力の両面で、Web3市場から高い評価を得ています。(情報:Crunchbase等)

Sei Labs設立の背景

2021年、ロビンフッドなど中央集権的取引所が行った取引制限は、個人投資家の信頼を大きく損ないました。

この経験をきっかけに、創業者たちは「誰もが自由かつ平等にアクセスできる金融インフラ」の必要性を痛感し、Sei Labsの設立に至ります。

公平で止まらない、そして高速なブロックチェーン──。それが、Seiの開発思想の根幹です。

Seiトークンの役割・ユースケース

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| プロジェクト名通貨コード | SEI |

| 公開日 | 2023年8月15日 |

| 流通供給量 | 約55億枚(2025年7月時点) |

| 最大供給量 | 100億枚 |

| 価格:時価総額 | 47円:2680億円(市場52位) |

| 過去最高値 | 2024年3月:約1.04ドル(約152円) |

| 関連組織 | Sei Labs、Sei Foundationなど |

SEIトークンの用途と報酬設計

SEIは、取引手数料の支払いやガバナンス投票、ステーキングなどに使われるユーティリティトークンです。SeiネットワークはDPoS(Delegated Proof of Stake)を採用しており、トークン保有者はバリデーターとして、または他者に委任することでネットワーク運営に参加できます。

総供給量は100億枚で、約48%がステーキング報酬やエコシステム支援に割り当てられています。公式サイトによれば、ステーキング年利(APY)は約3.7%とされ、中長期保有者にとってはネットワーク貢献と利回りの両立が可能です。*外部サービスでは5%前後と表示されることもあります

過去にはステーキング参加者向けのエアドロップ(最大で総供給量の約3%)も行われており、将来的な追加配布の可能性も示唆されています(※2025年7月時点で公式発表は未定)。

〈SEIのおすすめ取引所販売所・取引所で対応。仮想通貨の出庫速度に定評。〉

Seiエコシステムの注目材料・将来性

① 柔軟な基盤と育成体制で広がるユースケース

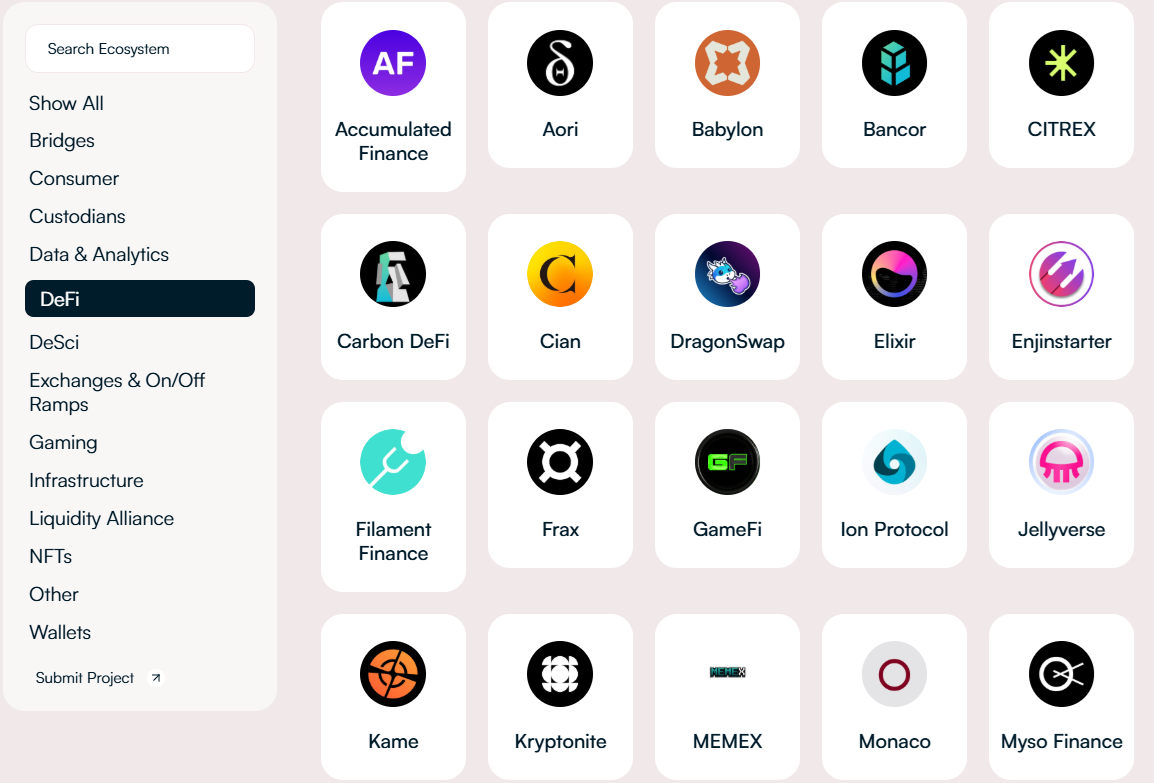

Seiエコシステム参画中のプロジェクト一覧 出典元:Sei公式サイト

Seiは、Cosmos SDKベースかつEVM互換という設計により、Ethereum上のdAppsをコード変更なしで移植可能。さらに、高速処理アーキテクチャを活かしてLayer2やRollupの構築基盤としても活用が進んでいます。

NFT・ゲーム・DeFiなど、取引密度の高いユースケースに最適化された構造を持ち、すでにEthereumやSolana、Polygonなど他チェーンのエコシステムから、150以上のプロジェクトがSeiに参入(公式発表)しています。

2024年以降は、開発者支援ファンドを通じて、地域・分野を超えたユースケース展開も加速。たとえば以下のような支援体制が整備されています:

- Sei Ecosystem Fund:DeFi・ゲーム・NFTなど、あらゆるプロジェクトへの資金提供とグロース支援

- Japan Fund(5,000万ドル):日本のWeb3スタートアップ支援。特にソーシャル・エンタメ分野での実績が増加中

- DeSci Fund(6,500万ドル):医療・科学・ヘルスケア分野に特化し、分散型科学(DeSci)基盤の構築を支援

ユースケースの広がりを象徴する例として、2024年12月にはNFTプラットフォーム「Magic Eden」がSeiエコシステムに参入。25年6月にはUniswap v3がSei上に統合された点が挙げられます。大手プロジェクトの参画は、SeiがDeFi基盤として存在感を高める一因となっています。

②行政・機関投資家による採用

Sei Networkは、スピードや低遅延処理だけでなく、制度・金融インフラへの適合性でも注目を集めています。米大手VC「Coinbase Ventures」、USDCの発行元である「Circle」の投資部門「Circle Ventures」などから出資を受け、Sei Labsが主導するこのプロジェクトは、行政機関や機関投資家との連携も本格化しつつあります。

州政府ステーブルコインの基盤に採用

2025年6月、米ワイオミング州のステーブルコイントークン委員会は、同州が発行を計画する公式ステーブルコイン「WYST」の実証事業(パイロットプログラム)において、Layer1チェーンとしてSeiとAptosの2つを選定しました。

WYSTは、米国で初めて「州政府自身が発行主体となるステーブルコイン」として注目を集めます。Seiが選ばれた背景には、制度ユースに耐えうる安定性と実行性能、開発主体の透明性があると報じられています。

さらに、年間取引高1.3兆ドル・利用者5,000万人超の英フィンテック大手Revolutとも統合が進み、グローバル個人向け決済層へのリーチが一段と拡大しています。

関連:米ワイオミング州のステーブルコインWYST、パイロットプログラムでAptosとSeiを選定

③USDC導入で決済インフラが進化

2025年7月、USDCの発行元Circle社は、SeiチェーンにネイティブUSDCとCCTP V2(クロスチェーン転送プロトコル)を実装。他のチェーンからSeiへUSDCを直接移動できるようになり、Sei上での決済やDeFi取引がよりスムーズになりました。

さらに、USDCを用いたAIエージェントの実用化にも注目が集まっています。AIが外部APIやリソースを自律的に利用・決済できる「シグネチャレス即時決済」機能の整備が進み、API課金にUSDCを活用する流れが広がりつつあります。

2025年7月にSeiは、Anthropic社のMCP(AIとブロックチェーンの間をつなぐ共通プロトコル)を統合しており、AIエージェントがSeiチェーンのデータを読み取り、スマートコントラクトを直接操作できるようになっています。AIがUSDCを使って即時に取引を実行する使い方が期待されます。

関連:サークル社、SeiチェーンにネイティブUSDCとCCTP V2を導入 効率的なステーブルコイン利用を促進

④Seiの現物ETFも申請中

さらに2025年には、米資産運用会社Canary Capitalが、Seiを基盤とする現物ETF(上場投資信託)をSEC(米証券取引委員会)に正式申請しました。

ソラナのように、ステーキング機能を含んだ次世代L1チェーンETFの流れが本格化する中、Seiも今後の有力候補として位置づけられています。

〈SEIのおすすめ取引所販売所・取引所で対応。仮想通貨の出庫速度に定評。〉

投資リスクと注意事項

Seiは独自の技術とエコシステムを武器に成長を続けていますが、投資やプロダクトの利用にあたっては、以下のような点に注意が必要です。

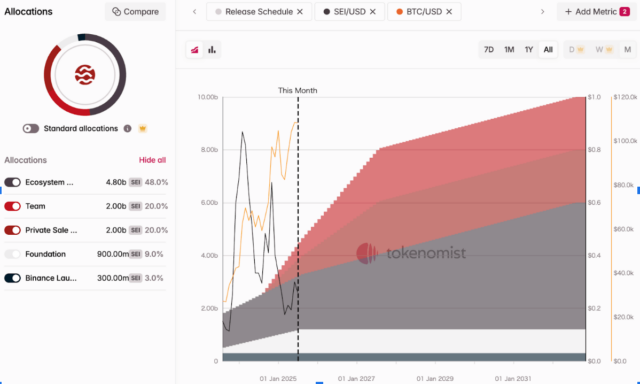

アンロックによる供給増加と売り圧リスク

出典:tokenomist

Seiトークン($SEI)の総供給量のうち、2025年7月時点で約55%が市場に流通しており、残りのトークンは今後段階的にアンロック(ロック解除)されていく予定です。

割り当ての内訳を見ると、最大の割合を占めるのは「エコシステム支援」向けの約48%ですが、チーム・初期投資家向けにも全体の約40%が配分されており、これは業界の平均水準にあたります。

特に2027年にかけてはアンロックのペースが加速し、流通量の大幅な増加が見込まれるため、トークン価格への影響(売り圧)には注意が必要です。

過去には、SEIのエアドロップ実施直後に一時的な売りが集中し、価格が10%近く下落したケースもありました。こうした事例からも、供給スケジュールやロック解除イベントのタイミングには注目しておくことが重要です。

開発計画の進捗と実装リスク

GIGAアップデートなど将来的な高性能化に向けた技術的な構想や、AI・API課金との連携など先進的な取り組みは注目に値しますが、これらが計画通りに実装され、十分に活用されるかどうかは不透明です。開発の遅延や仕様の変更、実需の乏しさなどが、期待値との乖離を招くおそれもあります。

したがって、公式のロードマップやGitHub上での開発状況、エコシステムの実利用例を定期的に確認することが重要です。

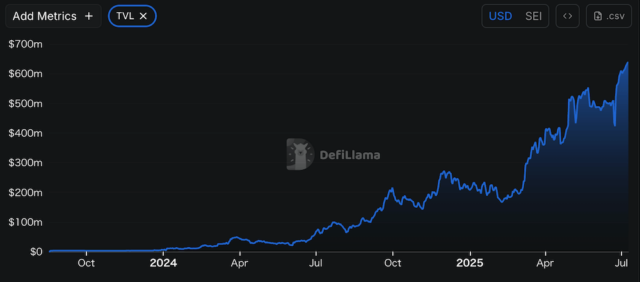

TVL急増の背景と持続性への関心

出典:DefiLlama

SeiのTVL(Total Value Locked)は2025年7月時点で過去最高を記録していますが、その多くは、Yei Financeの報酬プログラムやBinanceとの提携キャンペーンなど、短期的なインセンティブ施策によるものが大きいです。

こうした資金は、報酬の終了や相場変動をきっかけに急速に流出する可能性があり、実態以上にTVLが膨らんでいるリスクも指摘されています。TVLの推移は利回りや資産価格に直結するため、継続性や構造的な支えがあるかを見極める視点が重要です。

エコシステム参加における注意点

Seiではエアドロップや高利回りLPなどインセンティブ施策が豊富ですが、報酬終了後に資金が一気に流出するケースも想定されます。また、将来のエアドロップ自体が保証されているわけではありません。

特に開発中のDeFiプロジェクトでは、スマートコントラクトのバグ / ラグプル(開発者による資金持ち逃げ)といった詐欺リスクが残存します。ステーキングでもロック期間中の資産拘束やスラッシング(不正バリデータによる報酬減額)に注意が必要です。利回りだけでなく、コード監査の有無や運営体制を確認した上で参加しましょう。

〈SEIのおすすめ取引所販売所・取引所で対応。仮想通貨の出庫速度に定評。〉

記事の監修

本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 学習-運用

学習-運用