イベントレポート概要

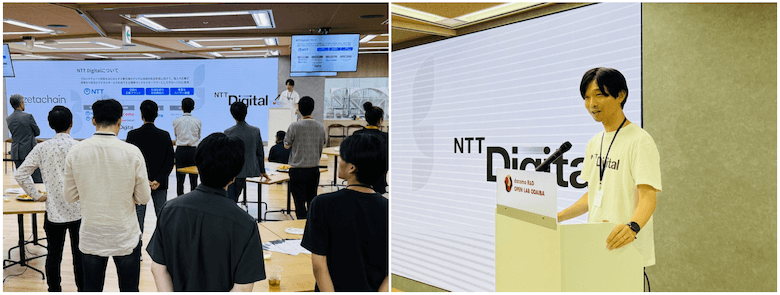

2025年7月15日、ZetaChain(ゼタチェーン)とNTT Digitalの共同で、Web3の最新動向と実用事例に焦点を当てた企業関係者が集まるイベント「ユニバーサル・ブロックチェーンが切り拓く“Web3導入事例の最前線”」を、東京・お台場のdocomo R&D OPEN LAB ODAIBAにて開催しました。

企業・団体を中心に120名以上が来場し、会場は熱気に包まれました。有識者による講演や最新事例の共有、業界を横断した交流が行われるなど、Web3技術がいよいよ実用フェーズに入りつつあることを示す内容となりました。

開会の挨拶と主催者講演

開場からドリンクや軽食が提供され、参加者たちは思い思いにネットワーキングをスタートさせていました。そして、多くの参加者が注目する中、イベントはNTT Digitalの若手社員、志賀匠真氏の司会進行で始まりました。続いて、ゼタチェーンのCore Contributorであり、本イベントのために海外から来日したDemi He氏が開会の挨拶を行い、成功を願って乾杯の音頭を取りました。

Demi氏の講演では、ゼタチェーンが目指すユニバーサル・ブロックチェーンのビジョンと、ブリッジを介さずにネイティブなクロスチェーン機能を実現する革新性、その具体的なユースケースと実用性について説明がありました。また、本イベントの共同開催パートナーであるNTT DigitalがGoogle CloudやAlibaba Cloudと並ぶ信頼性あるバリデーターであることに触れました。

ゼタチェーンは、Cosmos SDKとComet BFTを基盤に構築されており、TSS(しきい値署名方式)によるセキュリティと、EVM互換のスマートコントラクトレイヤーを備えることで、高い柔軟性と拡張性を実現しています。

これにより、開発者は既存のツールを活用して、迅速かつ効率的にアプリケーションを構築・展開することが可能です。また、ゼタチェーンはすでに1億9千万件を超えるトランザクションと1,000万人以上のユーザーを抱える、成長著しいネットワークであることも強調されました。

続いて、NTT Digitalのシニアマネージャーである伊藤篤志氏は、同社のビジョン「Free to Trust」に基づき、Web3時代における信頼のインフラ構築を目指す取り組みとして、「デジタルウォレットインフラ」と「ブロックチェーンインフラ」の二軸を中心に事業を展開していることを紹介しました。

ウォレット事業では、個人の多様な情報(マネー・モノ・アイデンティティ)を一元的に管理する仕組みを提供し、Web3を意識せず利用できるユーザー体験の実現を目指しています。

バリデーション事業では、各ブロックチェーンのバリデーターとしてネットワークの信頼性確保に寄与しており、NTTグループのブランドと運用体制を活かし、財団からのデリゲーションを受けてグローバルなノード運営に携わっています。

さらに、複数企業による相互送客を可能にするweb3 Jamプロジェクトや、ウェルネスをテーマとした参加型キャンペーンなどを事例に挙げ、Web3の社会実装に向けた多角的な取り組みを紹介しました。

有識者のパネルディスカッション

パネルディスカッションには、異なる業界からWeb3の最前線を牽引する3名の有識者が登壇しました。パネリストとして、日立製作所 研究開発グループの主管研究員 高橋健太氏と、NTT DigitalのManaging Director/CTO 遠藤英輔氏が参加し、モデレーター兼パネリストとしては、CabinetのFounder/CEO 石田陽之氏が登壇しました。

まず最初に日立製作所の高橋氏から注目する事例が紹介されました。Web3時代における信頼基盤として注目される自己主権型アイデンティティ(SSI)の実用化に関する最新動向と、自社の取り組みについて紹介しました。

高橋氏は、欧州におけるeIDAS 2.0の採択により、2026年までにEU加盟国でデジタルIDウォレット(EUDIW)の導入が義務化されたことや、米国でモバイル運転免許証(mDL)の展開が進んでいる現状を踏まえ、SSIが国際的に社会実装フェーズへと移行していることを説明しました。

続くディスカッションでは、SSIの普及に対する課題として、高橋氏は同社が開発を進める「BioWallet」技術のPoC(概念実証)に焦点を当て、生体情報を用いてユーザー自身がその場で秘密鍵を生成するという新たな鍵管理モデルを紹介。

クラウドやデバイスに依存しないこの方式は、サイバー攻撃やデータ損失のリスクを回避しつつ、セキュリティとユーザー主権を両立させるものであり、Web3時代の新しい信頼モデルを提示しました。

NTT DigitalのManaging Director/CTOである遠藤氏も、分散型ID(DID)と検証可能認証情報(VC)を基盤とした新たなデジタルIDの枠組みに注目し、より社会実装フェーズに踏み込んだWeb3活用事例を紹介しました。

具体的には、シンガポール情報通信メディア開発庁(IMDA)が正式導入した「SingVC Sandbox initiative」を取り上げ、国家デジタルID「SingPass」を基盤に構築されたこの取り組みが、プライバシーの保護、運用効率、そしてWeb3との互換性を高めることを目的として推進されていることを紹介しました。

世界的に進むデジタルIDの標準化と、それに立ちはだかる相互運用性の課題が議論されました。欧州のeIDAS 2.0(EUDIW)に代表されるように、国境を越えた利用を前提としたデジタルIDの整備が進む一方で、各国・各事業者のIDシステムが分断され、利便性や効率性に支障を来している現状が指摘されました。

その解決策として、ブロックチェーンによる中立的な信頼基盤の可能性に注目が集まり、具体例としてシンガポールの「SingVC Sandbox initiative」が、プライバシー、効率性、Web3との互換性を備えた先進モデルであると強調しました。

高橋氏と遠藤氏はそれぞれ異なる視点からデジタルIDの技術的および社会的な課題を提示しましたが、共通して強調したのは、普及における最大の鍵は技術そのものではなく、制度設計やレギュレーションの整備にあるという点でした。

ユーザー主体のID管理を可能にする技術が成熟しつつある一方で、国際的な標準化やガバナンス、法制度との整合性がなければ、実社会への広がりは限定的になるとの認識を共有し、今後のWeb3の社会実装には公的・民間の連携による制度基盤の構築が不可欠であるとの見解で一致しました。

最後に、モデレーターを務めたCabinetの石田氏は、ステーブルコインに関する最新動向に注目し、その多様な設計と展開形態について言及しました。特に、JPモルガンが米ドル預金トークン「JPMD」をイーサリアムL2「Base」で発行する事例や、北國銀行が提供する預金型ステーブルコイン「トチカ」など、金融機関による実証的な取り組みを紹介。

それぞれ「JPMD」はパブリックチェーン上で許可型の設計、「トチカ」はプライベートチェーン上で許可型という構成である一方、USDCやUSDTのように許可不要かつパブリックチェーンで誰でも利用可能なモデルも存在しており、ステーブルコインの設計思想には明確な違いがあると指摘しました。

登壇者たちは、パブリックチェーンとコンソーシアム型のいずれを選択するかについて、ユースケースごとに判断すべきであるとの見解を示しました。特に、システムが国内で完結するのか、それともグローバルでのアクセスや相互運用性を前提とするのかによって、求められる特性や設計思想が異なるため、導入目的に応じた適切な基盤の選定が重要であると語られました。

閉会の挨拶と今後

120名を超える企業関係者によるネットワーキングは、活発な交流が各所で生まれる中、あっという間に時間が過ぎる盛況ぶりとなりました。イベントの最後には、NTT DigitalのDirectorの稲川久雄氏が登壇し、登壇者および参加者への感謝の言葉とともに、今回の議論や出会いがWeb3の社会実装をさらに後押しする契機となることへの期待を語り、盛況のうちにイベントを締めくくりました。

帰り際には、ゼタチェーンよりオリジナルのタンブラーやトートバッグが参加者に配布されました。

今回のイベントでは、企業におけるWeb3の活用や導入が、実証フェーズから実装・応用の段階へと着実に進んでいる様子が明らかになりました。今後も技術だけでなく制度設計やエコシステム形成を含めた取り組みが、Web3の持続的な普及と社会実装に向けて一層加速していくことが期待されます。

サービスのご利用・お問い合わせに関しては、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは本稿で言及されたあらゆる内容について、またそれを参考・利用したことにより生じたいかなる損害や損失において、直接的・間接的な責任を負わないものとします。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、必ず事前にご自身で調査を行い、ご自身の責任において行動されるようお願いいたします。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX