暗号資産(仮想通貨)とは、インターネット上で取引され、投資・決済等に用いることができるデジタルデータです。詐欺コインの存在や、ハッキングによる資産流出などネガティブなニュースが取り挙げられることもありますが、大きな利益を狙える投資対象として世界中の投資家を惹き付けています。実際、2021年は「仮想通貨バブルの再来」とも呼ばれ、いくつもの仮想通貨が何百倍もの価格に跳ね上がりました。本記事ではそんな暗号資産について、基本情報から人気の理由、実際の始め方まで初心者に向けてわかりやすく解説します。

- 目次

1. 暗号資産(仮想通貨)とは|初心者向けの基本情報

初めに、ビットコインなど暗号資産の基本情報について、初心者にもわかりやすいように解説します。

1-1. 暗号資産は決済手段としても使える「デジタルデータ」

暗号資産とは、一般的にネットワーク上で取引される価値の交換手段として使用されるデジタルデータです。

「デジタルクーポン」や「電子マネー」とは似ているようで全く異なる性質を持ちます。例えば暗号資産は国や地域を問わず取引ができ、使用可能な場所が限定されていません。また、後述するように暗号資産の技術は決済以外にも多様な目的で活用され、汎用性が高い点でも区別できます。

また、暗号資産は特定の国家による裏付けがないという点も一般的な特徴です(ただし、暗号資産の種類によっては国家による裏付けのあるタイプも存在します)。

このような暗号資産の交換記録や決済記録は「ブロックチェーン」によって管理されています。

ブロックチェーンとは「ブロック」と呼ばれる取引データの単位を一定時間ごとに生成し、それを「チェーン」のように連ねることによりデータを管理する技術。一度ブロックを生成した後は不正な改ざんがほぼ不可能になるため、極めて安全性の高いデータ管理を実現できる方法として知られています。

また、暗号資産には共通して「ピア・ツー・ピア(P2P)」による取引ができる、というメリットがあります。

従来のネットワークでは、特定の中央サーバーを経由して他のコンピューターと通信していました。しかしP2Pネットワークの暗号資産では、世界中どこから誰に対しても、仲介者なく個人間で直接的に取引を行うことが可能となるのです。

暗号資産とブロックチェーン、関連するその他技術を組み合わせることで、銀行や会社等の特定の管理主体に頼ることなく、資産運用やファンド構築等行うことができ、金融の民主化が可能になるとも言われています。

1-2. 暗号資産ビットコインの仕組み

暗号資産の仕組みや特性は種類によって異なるため、代表例であるビットコインについて紹介します。

ビットコインは、サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)を名乗る匿名の人物によって投稿された論文に基づき、2009年に運用が開始されました。

ビットコインを使用した交換や決済の記録は、発行から今までブロックチェーン上で管理されており、「BTC」の呼称で世界中で使用される主要暗号資産となっています。

このブロックチェーンの導入、ピア・ツー・ピアな分散型のシステムが暗号資産の特徴で、暗号資産ならではのメリットを生み出すカギでもあります。

ちなみに、各国政府が発行する「デジタル通貨」とビットコインでは、その価値を担保するものが大きく異なります。

デジタル人民元など、デジタル通貨は政府の発行する法定通貨(円、人民元、ドルなど)のデジタルな互換品で、多くの場合は暗号資産のようにブロックチェーンで管理されていません。この場合、政府の信用が通貨の信用となるため、通常の貨幣と本質的には変わらないと言えるでしょう。

対してビットコインの信用性は、ブロックチェーン、暗号技術、取引を監視する者(世界中に存在する多数の自然人または法人)、コミュニティ、等多岐に渡るものが担保しています。

1-3 暗号資産の種類は9,000以上

上述したように、暗号資産の仕組みや特性は種類によって異なっており、決済、ゲーム、証明、ガバナンス、セキュリティ担保、ペグ(金や石油、法定通貨に連動した暗号資産)等、目的に応じて9,000種類以上(22年2月時点)の暗号資産が流通しています。

一般的に、暗号資産は「アルトコイン」と「トークン」に大別することが可能です。アルトコインは発行の際に独自のブロックチェーンや関連技術を構築している暗号資産で、トークンとは既に構築されているブロックチェーン上に発行する暗号資産を指します。

特にトークンは既存のブロックチェーン上で比較的簡単に発行可能なため、今後も暗号資産の種類はますます増えていくでしょう。

2. 暗号資産への投資が人気の理由とは

次に、暗号資産投資がなぜ人気があり、多くの人を惹きつけるのか考察しましょう。

2-1. 理由①:暗号資産は儲かると考える人が多い

「暗号資産投資は儲かるから暗号資産投資をはじめた」といった人が多くいるようです。

マイボイスコム社が今年の2018年3月に調査した結果によると、暗号資産を保有した理由やきっかけについて、「投資目的」が47.8%と最も多くを占めた他、次いで多かった理由は「儲けが期待できる」で、3割強もの人が挙げており、暗号資産は儲かるから暗号資産投資をはじめたという人が多くいるようです。

もちろん、暗号資産投資はその変動率が高い事からハイリスクハイリターンであり、必ず勝てるといった保証があるわけではりません。それでも過去にあった価格上昇の実績や、今後もそのように暗号資産価格が倍になるという高い期待が暗号資産投資の魅力の一つとなっているようです。

実際、2021年は「仮想通貨バブルの再来」と称され、「アクシー・インフィニティ(AXS)」や「ガラ(GALA)」など複数の銘柄は、1年間で数百倍にまで価格が高騰しました。同年に最も高騰した銘柄は「シバイヌコイン(SHIB)」で、約50万倍という目を疑うような価格上昇を遂げています。

2-2. 理由②:投資初心者でも簡単に始めやすい

「投資をした事が無い」という理由で、投資を始めることに対して抵抗を感じる方も少なくありません。しかし暗号通貨であれば、一般的な金融商品よりも手軽に始められます。

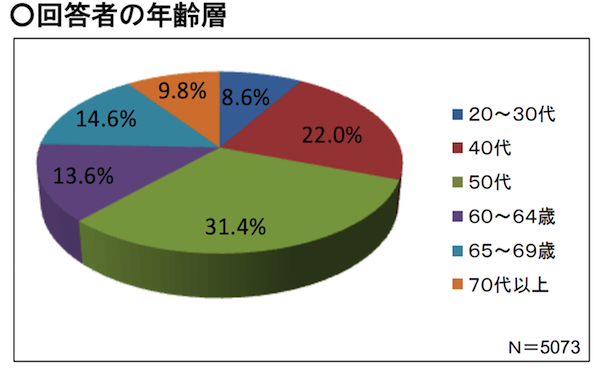

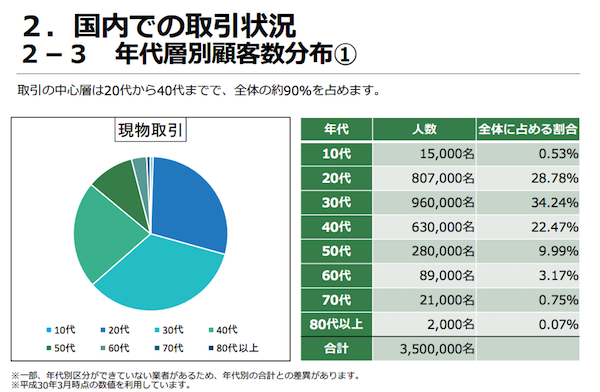

株式などの証券投資をする個人投資家の年齢層分布の大半は50代以上で占められていますが(図1参照)、暗号資産投資家の年齢層分布は若年層の20代、30代が大半を占めており、「投資はしたことなかったけど、投資をはじめてみた20代、30代のユーザー」という20代、3030代の投資未経験者を惹きつけている事が推測できます。

図1 出典:日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査」より

図2 出典:一般社団法人日本仮想通貨交換業協会「仮想通貨取引についての現状報告」

2-3. 理由③:株式と違い24時間取引ができて忙しくても投資可能

株式取引は平日の9時から15時まで、FX為替取引であれば月曜早朝から土曜日の早朝までと、仕事をしているサラリーマンの方々が短期で勝負するには難しい時間帯です。

しかし、暗号資産取引は24時間365日取引が可能であり、都合がいい時間やタイミングで投資を行う事ができることも暗号資産投資の魅力です。

2-4. 理由④:数千円から投資可能

少額から投資できることも暗号資産取引の魅力です。

株式投資など一般的な金融投資では、最低購入金額が安くても数万円はかかるため、ある程度の資金がないと投資をする事は難しいもの。しかし暗号資産なら、より少ない金額でも投資が可能です。例えばコインチェックでは500円から、SBI VCトレードであれば約100円から取引でき、少額から気軽に購入できることがわかります。

さらに、無料でビットコインなど暗号資産を入手できるキャンペーンが開催されることもあるため、チャンスを逃さないよう常にアンテナを張っておきましょう。

3. 無限の可能性をもつ暗号資産技術の「画期的な用途」

このように投資対象として多くの人を惹き付ける暗号資産ですが、実は投資以外にも多くの画期的な用途があります。そこで続いて、社会に大きな影響を与え始めている暗号資産関連技術の主要な活用例を4つご紹介しましょう。

3-1. 用途①:決済

暗号資産による個人同士の決済はもちろん、暗号資産決済に対応した店舗やマーケットプレイスも世界中に多数存在します。日本国内においては、ビックカメラがビットコイン決済に対応したというニュースで大きな話題を呼びました。

3-2. 用途②:ゲーム

ゲーム内で使用されるキャラクターやアイテム固有のパラメーターを暗号資産(トークン)と紐付け、唯一無二の価値を持った暗号資産とすることができます。また、キャラクターやアイテムに紐づいた暗号資産は、ゲーム間をまたいで使用できるのも特徴です。

3-3. 用途③:権利証明

デジタルコンテンツ等を暗号資産と紐付けることで所有権を証明することができます。

また、所有権を証明するのみならず、デジタルコンテンツの取引記録をブロックチェーン上に記録することで著作権侵害や偽造防止に活用することができます。

3-4. 用途④:ガバナンス投票

会社の株券保有者が株主総会で意見を述べることができる権利と同様に、プロジェクトが発行する暗号資産の保有者は意見を述べることができます。

4. 初心者が知っておくべき暗号資産の法的整理と課税のルール

日本国内では、暗号資産は「資金決済法」および「金融商品取引法」という法律で規制されています。

まだまだ「仮想通貨」という呼び方が一般的ではありますが、2020年05月01日の改正資金決済法により、正式な呼称は「暗号資産」に変更されました。

また、暗号資産の取引によって得た利益には税金が発生します。

具体的には、1年間に得た所得金額が20万円を超える場合(被扶養者の場合は33万円を超える場合)、確定申告が必要です。暗号資産の所得は原則として雑所得に分類されるため給料と合算して計算となり、所得金額が増えるほど税率も上昇します。

この所得には、暗号資産取引所での取引のみならず、エアドロップ、ハードフォーク、マイニング、ステーキング等によって所得した暗号資産についても、それぞれ別々の要件で所得扱いになる可能性があるため注意が必要です。

5. 暗号資産の始め方とは|初心者は「仮想通貨取引所」から購入が安心

最後に、暗号資産を実際に始める方法についてご紹介します。

5-1. 暗号資産に参入する一番簡単な方法

多様な用途があり、将来性に溢れる暗号資産。この市場に個人が参入する一番簡単な方法は、暗号資産を「保有」することです。

保有することで暗号資産の情報に触れる機会が増え、自然と知識が身についていくはずです。そのため、暗号資産市場への入り口としては最適でしょう。

保有の方法にはいくつか選択肢がありますが、初心者におすすめなのは「暗号資産取引所」という仮想通貨の取引・売買サービスを提供する場所での購入です。

4-2. 暗号資産取引所での暗号資産の始め方

そこで次に、暗号資産取引所で暗号資産を購入するまでの大まかな手順を解説します。

暗号資産取引所の口座開設はネットで完結が基本。口座を作りたい取引所を選び、ホームページから申請を行います。暗号資産の取引所ではマネーロンダリングなど不正な利用を防ぐため、口座開設にあたっては個人情報の提供・本人確認書類の提出が必要です。

審査に通過すれば、口座開設完了の通知メールが届きます。後は実際に取引所のアカウントにログインし、日本円を入金すれば準備は完了です。取引所が取り扱っている暗号資産から選んで、実際に購入しましょう。

4-2. 初心者が暗号資産を入手するなら『SBI VCトレード』がおすすめ

とはいえ、自分に合った取引所を選ぶのは意外と大変です。国内には30社の暗号資産取引業者が存在しており、それぞれ特徴や取り扱い通貨の種類が異なります。そこで最後に、初心者でも始めやすい暗号資産取引所『SBI VCトレード』についてご紹介しましょう。

SBI VCトレードは、銀行やネット証券など幅広い金融サービスを手がけるSBIグループが運営する暗号資産取引所です。21年12月1日にはヤフー株式会社も出資した暗号資産取引所「TAOTAO」と合併し、急激に注目度が高まっています。

SBI VCトレードは取引にかかるコストが最小限なので、初心者でも気軽に始められることが魅力です。

まず、口座開設手数料、口座維持手数料、取引手数料、ロスカット手数料、入金手数料、入出庫手数料といった各種手数料が無料。スプレッドも業界最狭水準で、最低投資額も約100円と極少額です。

暗号資産を保有してみたくても、大きな損失を出してしまうことが不安。そんな方は、低額から取引できて余計なコストがかからない『SBI VCトレード』で暗号資産を始めましょう。

6. ビットコインから始める暗号資産

本記事では初心者に向けて、暗号資産とは何かという基本情報から実際の始め方まで解説しました。暗号資産は儲かる投資対象としてのイメージが先行していますが、実際は決済やゲーム、権利証明など、幅広い分野でこれまでの常識をガラリと変えてしまうポテンシャルを持つ技術として認められ始めています。まずは仮想通貨取引所でビットコインを保有し、その可能性に触れてみてはいかがでしょうか。

本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX