こんにちは、主婦コイナーのMaki(@maki_coin)です。

今回は、仮想通貨取引をする前に知っておきたい注意点や、考え得るリスク、対策についてご紹介します。

「仮想通貨は怪しい」

「盗まれてしまうのでは?」

…など、仮想通貨に向けられる目は冷ややかなこともあります。

実際にハッキングや詐欺などのトラブルに遭う人も多く、仮想通貨のイメージはまだまだ良いとは言えません。こうしたトラブルに遭わないためにも、仮想通貨を始める前に知識を蓄え、備えておきましょう。

1. 仮想通貨取引の前に注意すべきこと

仮想通貨は目に見えないもののため、取り扱いには注意しなければなりません。

売買、送金などは基本的にパソコンやスマートフォンを操作しますが、自分の操作ミスで保有している仮想通貨が二度と売買できなくなることもあります。

とは言え、操作ミスをはじめ、自分で気をつければ防げるトラブルが多いのも事実です。

どのようなトラブルがあるのかを知り、一つずつ対策しましょう。

2. 操作ミスによるトラブル

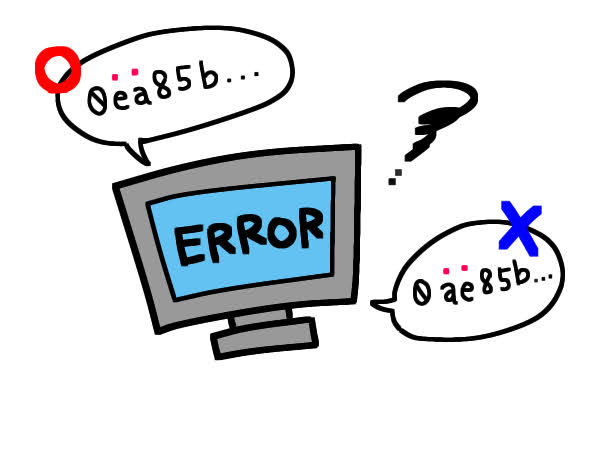

まず、操作ミスによるトラブルです。よくあるのが、送金先のアドレスを間違えてしまったり、「イーサリアム(Ethereum)」と「ポリゴン(Polygon)」などネットワーク(回線)を間違えてしまったりすることです。

仮想通貨を保有するためには、ウォレットと呼ばれるインターネット上の財布が必要ですが、ウォレットにはすべてアドレスと呼ばれる番号が存在します。

ビットコインなどの仮想通貨を送金する際には、ウォレットのアドレスを住所に設定し送金する仕組みです。

通常、アドレスは間違えないようコピーして用いますが、誤って文字を消してしまったり、手動でアドレス入力をしたりして送金してしまうトラブルがあります。

こうした送金ミスが起こった際、取引所によって対応は異なりますが、基本的には仮想通貨は返ってこないと思っておきましょう。

関連:仮想通貨にひそむ投資リスクの「落とし穴」とは|事例から対処法を詳しく解説

2-1. 操作ミスを防ぐための対策

送金ミスなどの送金ミスを防ぐために、いくつかできることがあります。

取引所への問い合わせによって資産が返ってきたケースもありますが、すべてがそうではありません。こうしたミスが起きないよう、何度もアドレスを確認して送金する癖をつけましょう。

ちなみに、操作ミスによって資産を失ってしまうことを「セルフGOX(ゴックス)」と呼びます。

東京にあった仮想通貨取引所「Mt.Gox(マウントゴックス)」でビットコインの流出事件が起こったのをきっかけに、資産を失うことを「GOX」と呼ぶようになりました。

3. SNSを通じたトラブル

仮想通貨の情報収集はSNS、とりわけTwitter(ツイッター)を利用するケースが多くみられます。情報収集をするうちに他のユーザーと仲が深まったり、フォロワー数が増えたりすることもあるでしょう。

そこで起こり得るのが「おいしい話を持ち掛けられる」ことです。

たとえば、フォロワー数の多さを利用したPRを依頼されたり、投資案件を持ち掛けられたりしますが、これらの中には資金調達が目的の詐欺も多く含まれています。

安易に引き受けてしまうと、情報を見たフォロワーが詐欺案件にお金を投じ、その後運営が資金を持って蒸発してしまうなどのトラブルに発展する可能性があります。

他にも、次のようなトラブルが起こっています。

特に、トレーダーがトレード方法を教える目的で行う「有料サロン」はトラブルに発展しやすく、中には違法行為に該当するものもあります。

仮想通貨に投資したい方はこちらをチェック

+解説記事

3-1. SNSトラブルを防ぐための対策

SNSを通じたトラブルにはさまざまなパターンが見られますが、共通して言えるのは他の人にお金や仮想通貨を預けてはいけないということです。

仮想通貨投資で多くの資産を築いたことや、仕事を辞めて悠々自適に過ごす様子がタイムラインに流れてくるかもしれませんが、事実かどうかはわかりません。

もちろん「仮想通貨で億り人になった」という人は実際にいるものの、その人が言う言葉を信じてお金を預けるようなことは止めましょう。

SNSで発信する内容を鵜呑みにせず、程良い距離感を保つように心がけましょう。

4. 海外取引所を使うリスク

仮想通貨の売買は、国内の取引所だけでなく海外の取引所を主に使う人も少なくありません。

日本に住むユーザーが海外取引所を使うのは違法行為ではないものの、金融庁は「無登録業者」として警告を発表したこともありました。

警告を受けたことがある海外取引所

海外取引所が日本に住むユーザーに向けてサービスを提供するためには、金融庁の許可を得る必要があります。

金融庁の定めるルールは厳しく、国内取引所に比べて海外取引所では取扱銘柄が豊富だったり、レバレッジの倍率も高かったりするのはそのためです。

一見ルールのゆるい海外取引所ですが、仮想通貨の認知度向上とともに各国でルールが厳しくなってきました。

4-1. 突然の利用停止も考えられる

日本人ユーザーも多い海外取引所「FTX」は2021年11月16日、日本に住むユーザーの利用を一時的にストップし、大きな反響がありました。また、FTXは2021年9月に日本居住者の新規登録を停止しています。

同じように、BitMEXやKuCoinなどの大手取引所も日本居住ユーザーの利用を停止しています。

このように、海外取引所の利用は違法ではないものの、いつどのようなタイミングで利用できなくなるかはわかりません。

多くの場合、資産引き出しの猶予はありますが、完全に出金できるまでは大きな不安がつきまといます。

4-2. 海外取引所で起きるトラブルの対策

海外取引所は取扱銘柄が多く、これから成長が期待される銘柄も数多く上場されています。

しかし、有望視される銘柄もプロジェクトが行き詰まり、運営が突然蒸発してしまうこともあります。

さらに、海外取引所の多くは日本での営業を許可されていません。

過去に日本居住ユーザーの利用をストップしたHuobiは、国内取引所のビットトレードを買収する形で日本に進出し、現在はHuobi Japanとしてサービスを提供しています。

このように、正当な形でサービスを提供している取引所の利用を基本とし、海外取引所の利用はリスクが高いことを理解しておきましょう。

また、どのタイミングで日本居住ユーザーが利用停止になるかもわかりません。

それでも海外取引所を利用する場合は、Twitterなどで情勢をチェックしながら、突然の利用停止で資産を失わないように常に注意しましょう。

多くの資産を取引所に預けないのは、海外取引所に限らず国内取引所でもトラブルを避けるため、基本的な対策と言えます。

仮想通貨に投資したい方はこちらをチェック

+解説記事

5. 複雑な税制

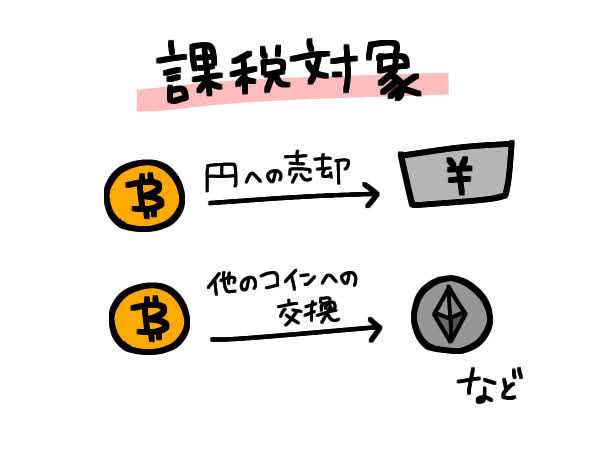

仮想通貨は税制上、所得税の課税対象になり、雑所得と呼ばれる種類に分けられます。

所得は給与所得や事業所得など多くの種類がありますが、雑所得はこのどれにも当てはまらないものを指します。

仮想通貨の税制は非常に複雑で、ある程度利益を得られるようになると確定申告が必要です。

確定申告が必要な人は次の通りです。

自営業の場合は、金額にかかわらず確定申告時に計算して申告しましょう。

仮想通貨は売却して利益を得たとき、違う仮想通貨に交換したときなど、さまざまなタイミングで計算しなければなりません。

たとえば、持っていたビットコインをイーサリアムに換えたときや、ビットコインを売却して日本円にしたときなどです。

さらに、仮想通貨は取得した方法やタイミングによって、税金が発生するかどうかが変わります。

関連:【確定申告特集1】知っておきたい仮想通貨にかかる税金を税理士が解説|Aerial Partners寄稿

5-1. 税金トラブルの対策

繰り返しになりますが、仮想通貨を取り巻く税制はとても複雑です。取引する機会が増え、自分で確定申告が難しくなった場合は放置せず、専門家に相談しましょう。

また、自身で確定申告する場合は、国税庁が発表する税務上の取扱い資料を参考に計算しましょう。

ハードフォークで得た所得(仮想通貨)は課税対象にならない、マイニングは課税対象になるなど、どのようなアクションが課税対象になるのかを把握しておくのも対策の一つです。

仮想通貨に投資したい方はこちらをチェック

+解説記事

6. 想定しづらいトラブル

送金ミスや詐欺トラブルなどは気をつけていれば防げるものがほとんどです。しかし、中にはハッキングのように想定しづらいトラブルも発生します。

2018年1月に起こったコインチェックのハッキングをはじめ、2019年5月にはバイナンスでのハッキング、同年7月にビットポイントジャパンでもハッキングが起こりました。

他にも、いつの間にか自分の取引所アカウントが乗っ取られてしまい、持っていた仮想通貨をすべて別の場所へ送金されてしまったなどのトラブルもあります。

いつ、どのようなタイミングでこうした予期せぬトラブルが起こるかはわかりませんが、被害を最小限に食い止める工夫はできます。

6-1. 先回りして対策をしよう

まず、取引所には多くの資金を預けないことが重要なポイントです。

取引所に資金があると、価格変動時にすぐ対応できるのは大きなメリットですが、ハッキングの被害に遭うと被害額が大きくなってしまいます。

対策としては、できるだけ預けっぱなしにしないことや、複数の取引所に少しずつ預けておくこと、こまめに出金することなどが挙げられます。

関連:仮想通貨相場の安定した稼ぎ方|複数の取引所を開くメリットと分散投資のすすめ

また、アカウント乗っ取りによる被害は、ログイン時のセキュリティを強化する二段階認証の設定や、フィッシングサイトへの注意を払うことで防げる可能性が高いでしょう。

フィッシングサイトとは、取引所やサービスそっくりの偽サイトを作り、そこでパスワードや個人情報を抜き取る詐欺サイトです。

サイトへアクセスする際は必ずURLを確認し、少しでもおかしいと感じた場合は送金などの作業を中断しましょう。

7. トラブルはいつでも起こり得る、慌てず対応しよう

仮想通貨は取扱いが難しいイメージですが、送金ミスやフィッシングサイトに気をつけたり、セキュリティを高めるよう面倒でも認証方法を複雑にしたりすれば、誰でも安全に扱えます。

今回は、仮想通貨投資で起こり得るトラブルと、その対策についてご紹介しました。誰もが一度はこうしたトラブルを経験するのではと思いますが、その時に慌てず対応できるよう知識を身に着けておきましょう。

次回は、仮想通貨投資における「情報の集め方」について詳しく解説します。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

仮想通貨に投資したい方はこちらをチェック

+解説記事

本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 学習

学習 WebX

WebX