~ブロックチェーンで世界を変えるための第22歩~

2021年8月31日に経済産業省からDXレポート2.1が発表された。

今回のレポートでは、デジタルの力で新たな価値を創出するデジタル社会の実現に向けて、「既存産業」をどう「デジタル産業」へ変革すればよいか、その道筋が示されている。「デジタル産業」とは、データとデジタル技術を活用し、顧客と取引先が相互に繋がったネットワーク上で、新たな価値を創出し続ける、という新しい産業の姿だ。「既存産業」がデジタルトランスフォーメーションされた、その先の姿として説明されている。この「デジタル産業」の中核にブロックチェーンの出番はあるのか、考察を深めていきたい。

デジタル産業のあるべき姿とは?

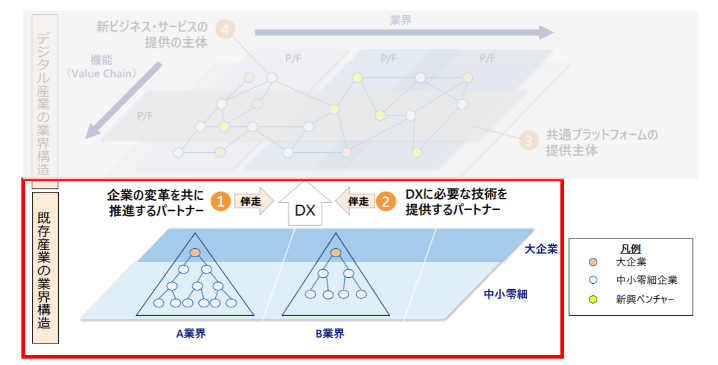

まずはDXレポート2.1が考える「既存産業の業界構造」を見ていこう。

DXレポートでは、ユーザー企業とITベンダーとの典型的な主従関係を例に、いわゆる多重下請のサプライチェーン構造がもたらす弊害について指摘している。この構造は、IT業界だけでなく、製造業、建設業、流通小売業などサプライチェーンを構成する企業群でも同じだ。

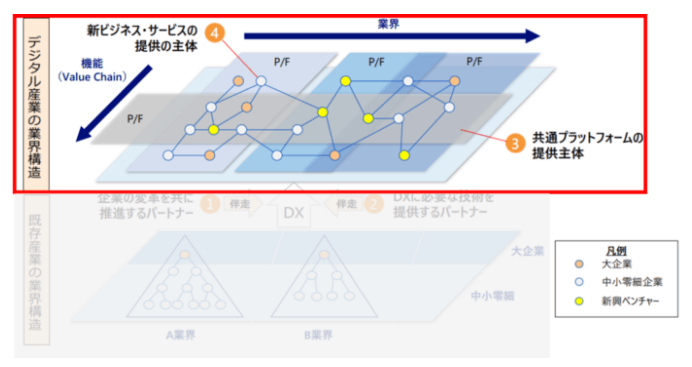

一方、あるべき「デジタル産業の業界構造」は下記の通り示されている。

DXレポートの図をもとに筆者が一部加工

デジタル産業においては、企業間の関係が既存産業と異なる。固定的なピラミッド型構造ではなく、より水平的で平等な関係があるべき姿だ。なぜなら、従来の主従関係からは新たな価値を生み出せないからだ。

技術を提供するベンダー(これからはパートナーと呼ぼうか?)とそれを利用するユーザーとの協働こそが、価値創出の源泉になると主張する。この提供基盤としてデータとデジタル技術を活用する。このストーリーは本当に実現可能なのか。既存産業の構造では達成できない価値があるのか。

以下、日本の製造業におけるサプライチェーンの状況を題材に、順を追って考えていきたい。

- 「既存産業」の課題

- どのようなデジタル技術が必要か

- トレーサビリティーの実現

- その先にあるファイナンス

1. 「既存産業」の課題

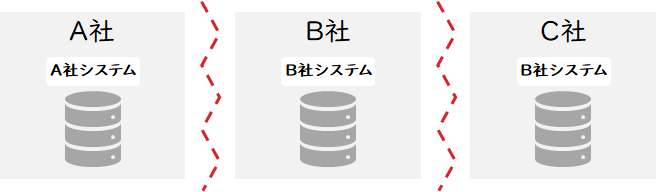

サプライチェーンは全然繋がっていない

当たり前だが、デジタル化による業務の高度化は昔から存在する。大企業であれば、たいていERPを導入し、社内データを一元的に統合・管理している。顧客やサプライヤーと取引する場合、そこで発生する取引データは必ずERPを経由する。受発注取引データはSD(Sales & Distribution、販売管理)モジュールを通じて管理される。製品に関するデータは周辺システムであるPLM(Product Lifecycle Management、製品ライフサイクル管理)、在庫データであればWMS(Warehouse Management System、在庫管理システム)が利用される。なお、中小企業であればERPでも周辺システムでもなく、”マニュアル”で頑張って管理だ。

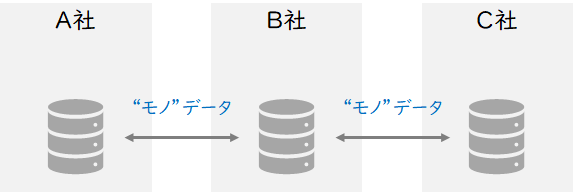

このように個社のデジタル化は昔から進んでいる部分もある。しかしながら、バイヤーとサプライヤーはデジタルで密に繋がっているのではない。デジタルな世界のサプライチェーンは、データ連携されない、サイロ化した孤島となっている。

サプライヤーとバイヤーは別々の会社であるため、別々に情報管理している。取引関係があるからといって、企業間で勝手にデータ連携されるのではない。さて何が問題か?DXレポートでは、デジタル産業と既存産業を分け隔てる判断基準を「新たな価値を創出できるか」としている。新たな価値創出のためにデータ連携は必要なのだろうか?

これまでは、個社として高品質なモノを低コストでお届けすれば良かった時代だ。しかしこれからは、個社ではなく、サプライチェーンとして価値創出を競う時代になってきている。例えば、児童労働をしていないか、その製品の流通過程を説明できるか、その商流を源まで遡って温室効果ガス排出量を証明できるか、規制上問題のある有害物質が含まれていないか、サプライチェーンの分断から迅速に復旧できる仕組みを持ち合わせているか(レジリエンス)。さて、サイロ化した孤島同士は、これら課題にデータ連携なしで解決策を提示できるだろうか?

2. どのようなデジタル技術が必要か

サプライチェーン全体が一つの会社!?

サプライチェーンを構成する企業が、戦う上で古典的に重要なことはこの2点だ。

- いかに在庫を減らすか?

在庫は商品を仕入れると発生する。仕入れる=お金を払う。つまり在庫が積みあがると、お金を払っただけで売れていないことを意味する。だから在庫が最小化されると嬉しい。 - いかに販売機会のロスを減らすか?

売りたいのに在庫がないと売上は立たない。だから在庫は少なければ良いのではなく、常に適量が倉庫内に維持されていると嬉しい。

この在庫最適化と販売機会ロスの削減が重要だが、自社だけでこれをコントロールするのは困難だ。なぜならコントロールできない他社の存在が前提であるからだ。ではどうしたら良いだろう。

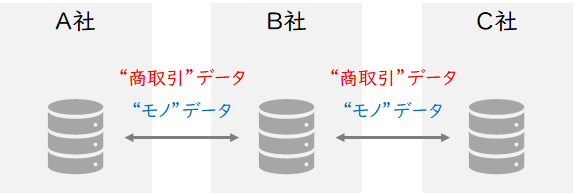

一つは、在庫(モノ)に関する情報を企業間でリアルタイムにデータ共有することだ。これで各社の在庫状況が把握できる。在庫は現在(過去)の情報であるが、生産計画など未来の情報も共有できると需給のバランスが取りやすくなる。

もう一つは、在庫状況や生産計画を横目に、迅速に受発注取引できることだ。在庫不足による販売機会ロスをなくせる。川下で需要が増えれば、迅速に受発注取引を実行し、在庫(モノ)を動かす。

上記が実現できると、異なる会社が密に連携し、個社ではなく「サプライチェーン」として戦えるようになる。あたかもサプライチェーン全体が一つの会社になるようなイメージだ。

OK、EDIでデータ共有しよう…

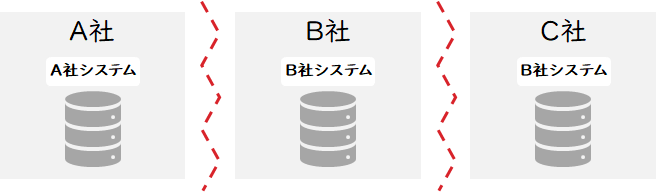

さて、企業間のデータ共有はメリットがありそうなので、すぐにでも着手したいところ。しかし、話はそう簡単ではない。話を戻し、各社で管理されるデータの課題を確認する。

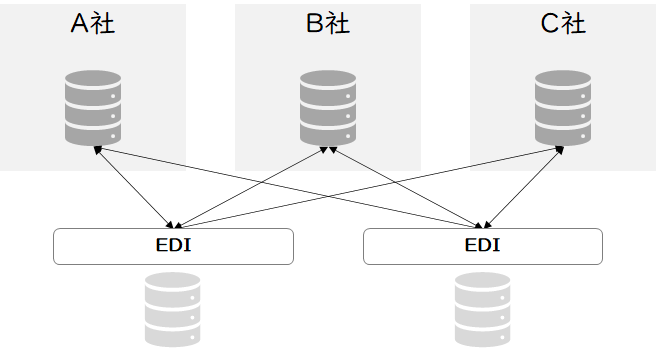

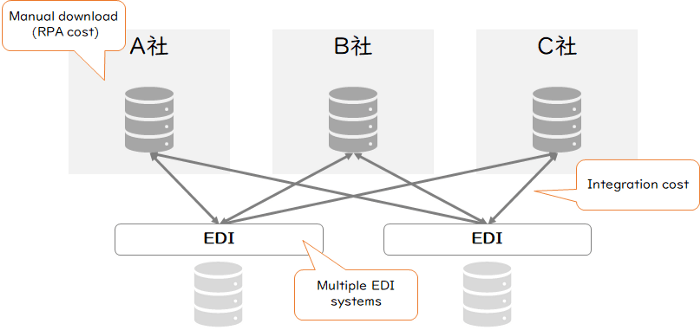

社内データを社内システムで個別管理されている。企業間のデータ共有はメリットがあるとは言え、社内データを「はい、どうぞ」と他社にばら撒くわけにはいかない。なぜならそれは機密情報だからだ。ただ取引先であればもちろんデータを渡しても良い。この仕組みは既にある。EDIだ。EOS(Electronic Ordering System、電子受発注システム)としてバイヤーが提供するWebEDIを使っているサプライヤーも多いだろう。

ただEDIにも課題はある。

- サプライヤーは、RPAを使ってWebポータルから自動でデータをダウンロードし自社のERPに投げ込む、という一手間が必要だ。どういうわけかFAXで注文書が届くとアウト。

- また、EDIはアンカーバイヤーにとっては魅力的だが、サプライヤーは複数のWebポータルを使い分ける必要があり、業務が複雑化する。RPAの自動化対象も追加となるばかりだ(RPAベンダーは儲かる)。

- この状況をサプライチェーン全体でみると、1対1の関係にあるサプライヤー/バイヤー関係が多数発生しており、全体で結構なインテグレーション・コストが積み上がる。

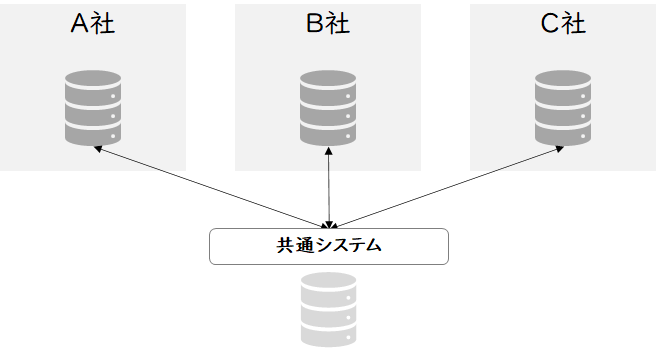

OK、共通システムを導入しよう…

なので、理想は共通の仕組みを一つ作り、みんなで使うことだ(強制的に使わせることだ)。

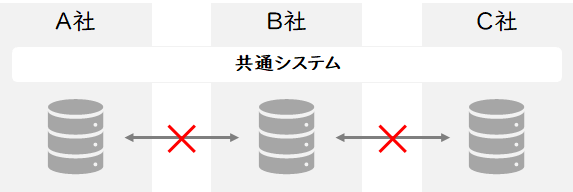

この共通システムを使えば、”モノ”のデータは一元管理、迅速に受発注でき、結果としてサイロ化が避けられる。ただ、データが一か所に集中するリスクもある。例えば原価の情報が漏れるかもしれない。この点、最近は大丈夫になってきている。アプリだけ共通化して、データベースは分ければ良いのだ(つまり分散化)。しかしながら、データベースを分散することで別の課題が発生する。個社がデータを恣意的に変更するインセンティブが出てくる。サプライヤー/バイヤー間は友達ではなく、互いに利益の相反する関係にある。バイヤーはゼロを一個取りたいし、サプライヤーはゼロを一個追加したい。相反するインセンティブがある以上、相手を信頼して、自分の手元データが、相手方でも同じ状態で保持されていると願っていてはいけない。サプライチェーン全体としてデータの整合性がまた取れなくなる。

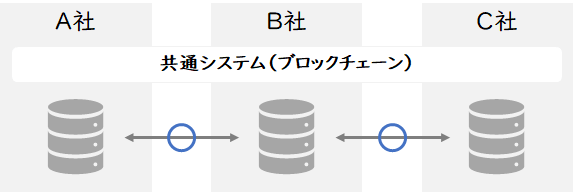

OK、ブロックチェーンを使おう!?

しかし、これも最近は大丈夫になってきている。ブロックチェーンを使えば良い。ブロックチェーンとは何か?端的に定義する。

データに原本性と信頼を与え、企業間で共有する技術

データには残念ながら原本性がない。書き換え放題、コピーし放題だ。なので企業間でデータを共有しても、”一つの意見”としては受け取れるが、決して”事実”としては使えない。

まさにこの部分を解決するのがブロックチェーンだ。データに対改ざん性を与えておけば、企業間で共有したとしても、一当事者だけで都合よく変えることは出来ない。変更には当事者”間”の合意が求めらる。すなわち、ブロックチェーンがあれば、会社間で合意された”事実”としてのデータを保持し合えるようになる。また紙ではなくデータとして取り扱いになるので、リアルタイム性も維持される。

まとめると、ブロックチェーンを活用することで、サプライチェーンを構成する企業間でリアルタイムかつ安全にデータ共有が可能になると言える。結果、サプライチェーン全体があたかも一つの会社のように振舞えるようになり、他サプライチェーンと競合できる。

さて、デジタル産業をブロックチェーンで実装する意味が分かってきたので、次はどのような価値が創出できるか考えていこう。

次に続く

最後までお読み頂き誠にありがとうございます。

記事へのご質問やブロックチェーンに関してお困りごとがございましたらお気軽にご連絡下さい。ブレインストーミングやアイデアソンも大歓迎です。

Facebook: https://www.facebook.com/R3DLTJapan

Twitter: https://twitter.com/R3Sbi

HP: https://sbir3japan.co.jp/product.html

お問い合わせ:info-srj@sbir3japan.co.jp

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX