インドが首位にランクイン

ブロックチェーン分析会社Chainalysis(チェイナリシス)が新たに発表した2025年版「グローバル暗号資産(仮想通貨)採用指標」によると、インドが首位となった。日常的に仮想通貨の使用が進んでいる国のランキングだ。また、インフレーションの影響も分析された。

ランキングは2位米国、3位パキスタン、4位ベトナム、5位ブラジル、6位ナイジェリア、7位インドネシア、8位ウクライナ、9位フィリピン、10位ロシアという結果になった。なお日本は19位である。

チェイナリシスは、アジア太平洋地域はオンチェーンでの受取額において世界で最も急速に成長している地域だと指摘。月間オンチェーン受取額は、2022年7月の約810億ドルから2024年12月の2,440億ドル(約38兆円)に増加。30か月間で3倍に到達したと述べる。

レポートによると、首位のインドでは、海外移住者の大規模な層に送金ニーズがあり、若年層も仮想通貨取引を副収入として利用している。UPIやeRupiなどのフィンテックプラットフォームの台頭も、利用を加速させているところだ。

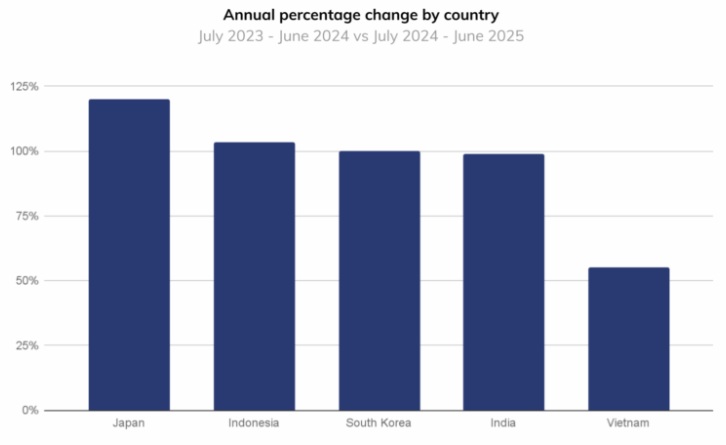

アジア太平洋地域の上位5市場の中で、日本は最も高い成長率を記録した。2025年6月までの12か月間で、オンチェーンでの受取額が前年比120%増加している。

出典:チェイナリシス

背景としては、投資手段としての仮想通貨の役割を踏まえた規制改革、税制の変更計画、円建てステーブルコイン発行者の認可などが挙げられている。

チェイナリシスは、ランキングを算出する上で、中央集権型取引所で受信されたオンチェーンの仮想通貨額、P2P(ピアツーピア )取引所における取引量、DeFi(分散型金融)プロトコルから送信された仮想通貨額などを分析し、購買力平価で調整している。

関連:日本、アジア太平洋地域でXRP市場の成長率トップに チェイナリシス報告

購買力平価説(Purchasing Power Parity)とは

為替レートを決定するための仮説の一つ。購買力が等しくなるように為替レートが決定されるとするもので、例えば同一の商品を1ドルまたは100円で買える場合、1ドル=100円で購買力平価が実現しているとみなす。応用例としては、各国のマクドナルドで売られているハンバーガーの価格を比べる「ビックマック指数(BMI)」がある。

インフレーションの影響

チェイナリシスは、仮想通貨の普及を促進した要因としてインフレーションも取り上げた。特に2025年3月、サハラ以南のアフリカでは、中央集権型取引所における活動が急増したが、これは主にナイジェリアにおける通貨切り下げが背景にあった。

取引高の増加には二つの要因があるとチェイナリシスは指摘。まず法定通貨の切り下げが起こると、インフレヘッジとして仮想通貨を手にするユーザーが増加することがある。また、同じ量の仮想通貨を購入するためにより多くの現地通貨が必要となるため、購入額が現地通貨建てで大きく見えることもある。

次に、ラテンアメリカでも、インフレがステーブルコインの需要を高める要因となっている。

持続的なインフレ、通貨の不安定さ、資本規制を背景に、家計や企業が貯蓄、送金、商取引のために米ドル建てのステーブルコインを使用している格好だ。

ブラジルが、この地域の仮想通貨取引全体の約3分の1を占めて牽引している。同国では主に機関投資家による送金が前年比100%を超える増加を記録。また、ブラジルの仮想通貨フローの90%以上がステーブルコイン関連だと報告されている。

チェイナリシスは、MENA(中東・北アフリカ)地域では特にトルコの市場が成長していると指摘。法定通貨の不安定さと二桁のインフレ率という経済的逆風が、インフレヘッジを求める大口の参加者による採用を加速させていると述べた。

関連:中東・北アフリカの仮想通貨市場が成長 トルコでアルトコイン投機が活発化=チェイナリシス

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX