ステーブルコインで利回り提供

ステーブルコイン「cUSD」を開発するCAPは7日、創業初期のシードラウンドで800万ドル(約12億円)の資金を調達したことを発表した。

リード投資家を務めたのは、米大手資産運用会社フランクリン・テンプルトンと暗号資産(仮想通貨)関連のベンチャーキャピタルTriton Capitalで、野村グループのLaser Digitalらも出資。CAPは今回の資金を活用し、利回りを提供するcUSDの開発を進める。

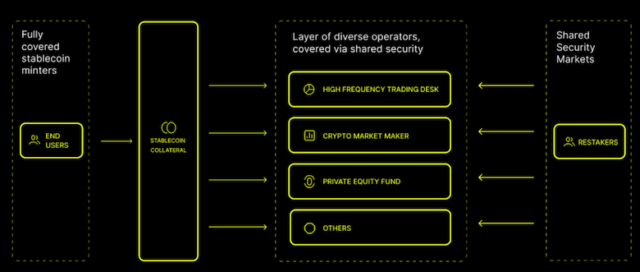

cUSDは、米ドルステーブルコインのUSDCやUSDTを預けることで発行でき、償還時には1:1の割合でUSDCかUSDTをそれぞれ受け取ることが可能。ステーブルコイン同士の交換を行う主な理由は、cUSDを保有することで利回りを獲得することができるからである。

CAPの仕組みでは、利回りを生み出す役割を、ホワイトリストに加えられた銀行や超高速取引業者らで構成される「オペレーター」が担う。オペレーターが、担保として預けられているステーブルコインに加え、再ステーキングされたイーサリアム(ETH)を資金にして、独自の戦略に基づいて運用を行う仕組みだ。運用で獲得した利回りが、cUSD保有者と再ステーカーに分配される。

出典:CAP

関連:三菱UFJ信託銀行、電子決済手段としては国内初のステーブルコイン発行へ=報道

なお、CAPは以前にコミュニティラウンドで110万ドル(約1.6億円)の資金を調達済み。この時はイーサリアムと互換性のあるブロックチェーン「MegaETH」の関係者らから資金を調達した。

現在CAPは、オペレーターの仕組みをイーサリアム上に構築しているが、将来的にはMegaETHへの移行を計画しているという。

関連:MegaETH、毎秒2万取引を処理可能なパブリックテストネット開始

cUSDのリスク

CAPは、cUSDの仕組みは新しく、リスクもあると説明。CAPはユーザーを保護するために、カストディアンや規制、他のシステムの協力を得ておらず、スマートコントラクトにリスクがある可能性があるとした。

スマートコントラクトとは

あらかじめプログラムされた条件に応じて、自動的に契約を執行する仕組みや技術を指す。

他にも、EigenLayerのようなセキュリティを共有するオペレーターの仕組みには、各プラットフォームにおけるリスクが伴うとも述べている。

また、裏付け資産であるUSDCやUSDTの価値が1ドルから大きく乖離(ディペッグ)する可能性もあると説明。そして、今後イーサリアムからcUSDを移動する場合は、サードパーティのブリッジを使うことに伴うリスクもあるとした。

関連:「決済用ステーブルコインは利子提供不可」米ヒル議員が強調 コインベースらの嘆願却下

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 学習

学習 WebX

WebX