なぜブロックチェーンなのか

JBA(一般社団法人 日本ブロックチェーン協会)代表理事の加納裕三です。『ブロックチェーンを国家戦略に。』をスローガンに日本がブロックチェーンを国家戦略とするように各所にお願いをしております。このままだと世界に遅れてしまうのではないかとの危機感があり、そもそもブロックチェーンは何が良くて何ができるの?といういわゆる「Whyブロックチェーン?」にも答えて行きたいと思います。

日本は2016年に仮想通貨(現在は法的には暗号資産が正確な名称)の法律を国として最初に成立させました。ニューヨーク州(監督局はNYDFS)がそれよりも早くレギュレーションを策定したのですが、国としては日本が世界初です。ただ残念ながら、2018年1月に580億円相当の仮想通貨がハッキングされるという事件が発生しました。それによって規制は厳しくなり、仮想通貨の取引所ビジネスは明確な法律の元、数々の顧客保護のための施策を元に運営されています。

この事件によって日本の仮想通貨の議論は2年ほど停滞したように思えます。実はブロックチェーン技術と仮想通貨は分かれて議論すべきですが、過去二年間はブロックチェーンの話も他国との競争も少しづつ差が開いていったのではないかと感じています。

中国やアメリカ、エストニアといった国がブロックチェーンの先進国として日本の先を進んでいます。このブロックチェーン構想を国家戦略にするためには、政府としてどのようなプロセスが必要か?実現した場合どのようなメリットが考えられるか?という視点で考えたいと思います。

ブロックチェーン≠仮想通貨

さて、ブロックチェーンと仮想通貨が混同されて理解されていますがここで今一度整理いたします。

ブロックチェーンという概念は2009年に有名な「サトシ論文」でビットコインが登場したのが最初です。ところがこの論文はBlockもchainも登場しますが、Blockchainという言葉はでてきません。後からBlockchainと名付けられたんですね。

引用元:Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

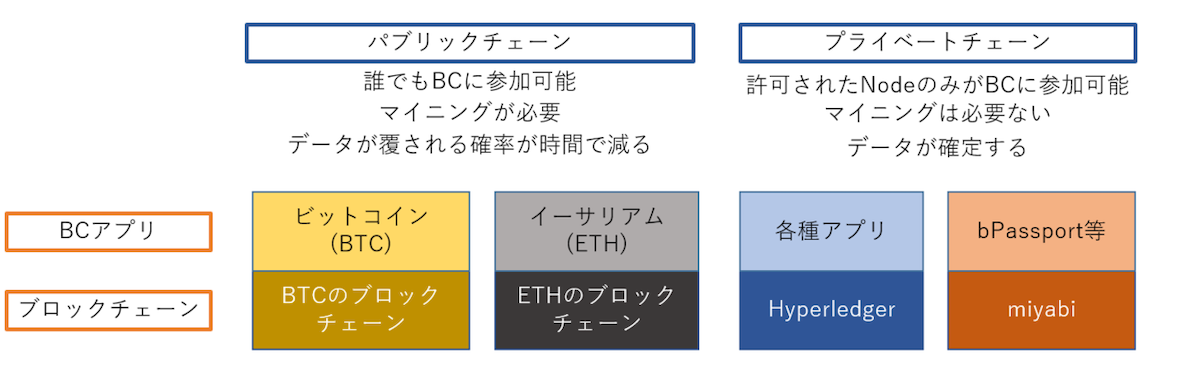

この図をご覧ください。ブロックチェーンはアプリとブロックチェーン基盤(OSのようなもの)に分解できます。これが紛らわしいのですが、ブロックチェーンとその応用のアプリ(ビットコイン)をあわせてブロックチェーンと呼ぶこともあります。私は基本的にはブロックチェーンと呼ぶ場合は、ブロックチェーン技術そのものを指すようにしていますが、文脈によっては(相手に合わせる形で)ブロックチェーンをアプリとBC技術の両方を指すように言うこともあります。

またパブリックチェーンとプライベートチェーンも分けて考えるべきです。大きな違いはコンセンサス・アルゴリズム(CA)です。CAはブロックチェーンのような分散コンピューティング特有の重要な概念です。トランザクション(取引記録)をどのように合意するかという合意形成アルゴリズムです。このCAはビットコインのような誰でもNodeに参加できるパブリック型と、許可されたNodeが参加できるプライベート型では明確に異なります。これらはCAで容易に区別することができます。

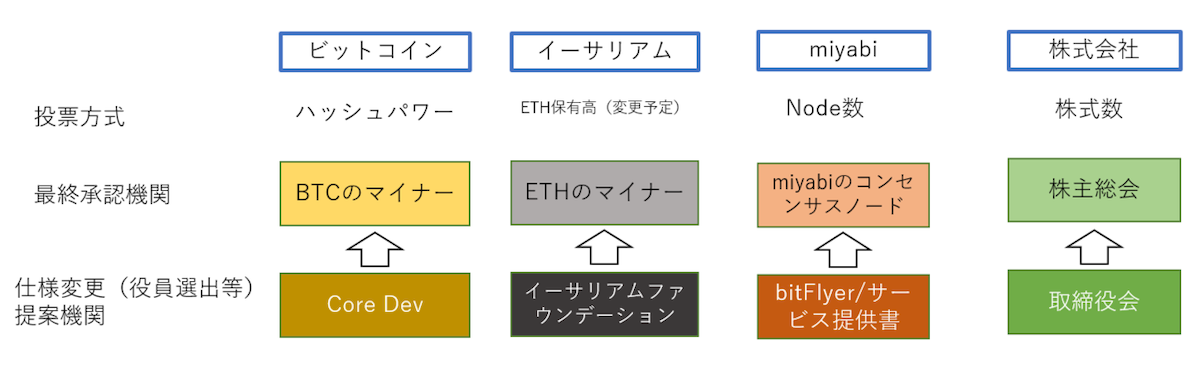

BCのガバナンスとシステムは別の概念

またガバナンスレイヤー(誰がチェーンの仕様変更を提案するのか。またプライベートなら新しいNodeを追加するかどうか)とシステムレイヤー(BCのノードが各トランザクションや新しい仕様を承認するのか)も良く混同されます。Facebookが提案した初期のLibraのように100社がガバナンスをするようにビジネス上の合意をして、Node(=サーバ)は別の参加者が運営するということも考えられます。ビットコインの場合は、実は新しい仕様は思った以上の少人数で決められています。それはCore Devと呼ばれる人達です。もちろんオープンソースなので誰が変更(フォーク)しても良いのですが、そのフォークされたバージョンはほぼ使われないので、事実上Core Devが提案した仕様で決まります。これは取締役会が株主総会に提案した役員選出等の議案がそのまま株主総会で承認されるのに似ています。

ハードフォークというのは、仕様が全く違うコインを今まで使っていたチェーンから分岐させて作成する行為です。プログラムを変更する方式をこれは会社だと会社分割し、MBOするようなものですね。現取締役会であるCore Devのブロックチェーンの仕様が気に入らないためハードフォークによって袂を分かち合います。

一方で、システムレイヤーを運営しているのはマイニングをする人達(マイナー)です。マイナーが株主総会のように最終承認機関であり、新しい仕様のみならず、毎秒毎秒のトランザクションの承認を多数決で行っています。約10600くらいのNodeが運営されています。このようにBCはガバナンスレイヤーとシステムレイヤーに概念が分かれていると覚えておいてください。

※ハードフォーク:正確には、チェーンが分岐するかどうかは関係なく、下位互換性のないプログラムの修正の方法です。

プライベート・チェーンの有用性

政府に提案したいのはプライベート・チェーンです。パブリックにはパブリックの、プライベートにはプライベートの良さがあります。プライベートチェーンにするなら、既存技術で代用可能じゃないか?との反論を多々いただきますが、プライベートチェーンが有用なユースケースがあると思います。【ブロックチェーン】 暗号のリンクを使用した追記専用の連続したチェーンを備え、確認済ブロックを持つ分散型台帳 ブロックチェーンは、改ざんされにくく、最終的また決定的で不変の台帳記録を作成するように設計されている

ISOの定義は以上のようになります。これは技術の構造的な視点で定義したものです。私もISOのTC307の委員として定義について議論させていただきました。2年の歳月を経て各国がようやく合意(コンセンサス)できたのがこの定義です。技術者間の議論やISO内部文書での参照、国際入札で厳密な定義を必要とする場合は、これに従うべきでしょう。

他方で、bitFlyerがユーザー目線(ブロックチェーンを使う金融機関や大手企業)でブロックチェーンの効用を解釈したものが以下のものです。ISOの定義を満たしたブロックチェーンはほぼこのような効用を持つと思います。もちろん例外はありますし、技術も進化するので、どこまでをブロックチェーンの範疇に含めるかの議論は続くかと思います。

- ①ビザンチン耐性(BFT)

- ②改ざん耐性

- ③高可用性(単一障害点の排除)

- ④アドレス(公開鍵)による疎結合の容易さ

- ⑤エンタープライズ間でのデータ共有の容易さ

①ビザンチン耐性:サーバーに不正行為(ハッキング)があったとしても動き続けること

②改ざん耐性:BCに書き込んだデータは書き換え不可能。追記訂正は可能

③単一障害点の排除:一台でも落ちるとシステム全体が落ちるようなサーバ。それがないこと。

④アドレスによる疎結合の容易さ:システム(ブロックチェーン)同士が結合しやすいこと。

⑤エンタープライズ間でのデータ共有の容易さ:上記の①〜④の性質を使うことで、データが信頼できる形で共有できること

詳細はスペースの都合上省きますが、このような特徴を持った(プライベート)ブロックチェーンは数々のユースケースの基盤技術として有用だと考えています。

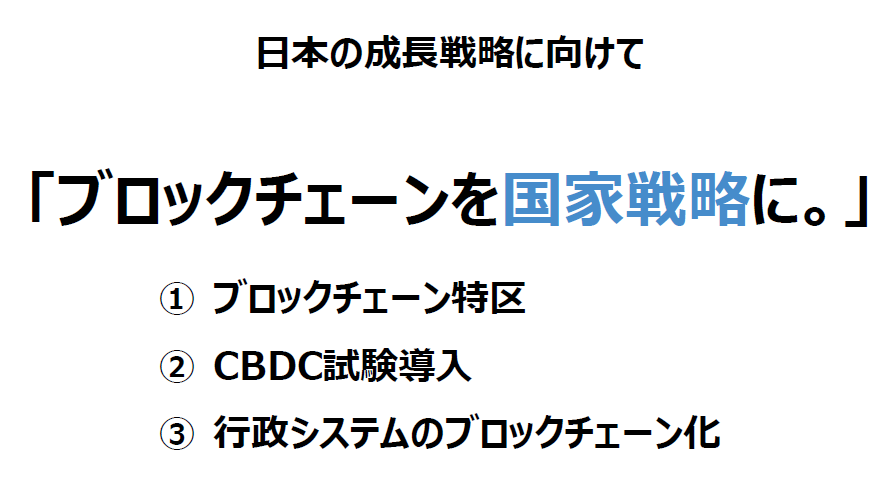

国家戦略の具体的な提案

1 ブロックチェーン特区の設置

特区を設置し一箇所に、起業家、大企業、ベンチャーキャピタル、弁護士、会計士、税理士、行政が集まるのが良いかと思います。イギリスのレベル39のような構想です。そしてレギュラトリー・サンドボックスで、一部の実証実験が規制が緩和された状態で実施できるようにする構想です。ベンチャーでイノベーティブなことをやろうとすると、現状の法律で何をやって良くて何が駄目なのかの判断に膨大な時間を費やします。私はおかげさまで法律は多少詳しくなりましたが、結局は法解釈や行政執行の部分で弁護士を交えて常に議論が発生します。これを行政が明確にYes/Noと言ってくれるか、サンドボックスで緩和された形ですすめるのがイノベーション促進の観点で良いかと思います。そうなれば起業家は法解釈に時間を取られずに、新しいイノベーションについてのアイディアを考えることやシステム開発に時間を使うことができます。

また大企業とベンチャーは補完関係にあり、協業することも多々あります。時にはCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)という形で出資をすることもあります。私は海外のインキュベーション施設を見てきました(bitFlyer自体もインキュベーション施設に入ってました)が、ブロックチェーンに限らず、優秀な起業家が一箇所に集まり、切磋琢磨できる場所が日本には少ないと感じています。そのような場所を提供することで、迅速な意思決定と、新しい化学反応が起きるかと思っています。もちろんスーパーシティー構想につなげても良いかと思います。

これは振興法律を作り、拠点を作るのに民間の投資が必要です。何よりも日本は起業家の数が不足しているので外国人や若者への啓蒙活動も必要だと思います。

2 中央銀行デジタル通貨(CBDC)の試験導入

CBDCは中央銀行のデジタル通貨のことです。日本だと日本銀行ですね。必ずしもブロックチェーンを利用しなければCBDCと呼べないこともないのですが、ブロックチェーンを使ったほうが利点はあると考えています。

プライベートブロックチェーンでCBDCを発行します。満期を1年(もしくは3ヶ月など期間限定)にする形で、万が一のリスクを限定的にいたします。CBDCの満期が来たら、日本銀行券と交換できることを日銀が保証します。万が一のリスクは、マネーサプライに対する影響、金融政策への影響、民業圧迫の論点、(ブロックチェーン)システムの安全性、マネロン、オペレーション上のリスク等などです。ブロックチェーンでのトークンはプログラマブルマネー(プログラム可能なお金)とも呼ばれています。満期や地域を限定するのはブロックチェーンならではの利用方法ですね。

トークン型と呼ばれる日本円がウォレット間を移動する方式では、やはりブロックチェーンが良いかと思います。先程の②、③、⑤の特徴が有用です。改ざん耐性は必須です。ビットコインのブロックチェーンは一度も改ざんされていません。少しでも改ざんリスクがあると通貨としては全く信用されないでしょう。その観点では、構造的に改ざん耐性を備えたブロックチェーンを利用することが十分なメリットがあるでしょう。また決済システムは常に動き続けることが求められています。銀行システムやクレジットカードシステムが落ちているニュースは年に数回くらい耳にしますね?その点、ビットコインのブロックチェーンは過去10年間一度も落ちていないという実績があります。③の高可用性もまた無視できない大きなメリットです。

色々と利点ばかりを述べましたが、課題が全くないということは想定できないので、実証実験からスタートし実運営を行い課題を洗い出す作業が必須です。ちょうどこのブログを書く直前に、日銀からCBDCの取り組みが発表されました。実現するには法改正が必要ですし、日本の通貨システムを変更することが簡単だとも考えておりません。これによって日本でもCBDCの議論が進むことを期待しております。

参考:「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針」の公表について

3 行政システムのブロックチェーン化

政府は「縦割り110番」ということで行政改革を実行しようとしています。

参考:全府省ハンコ廃止を 河野行革相 「縦割り110番」再開

行政改革の法的な論点や官僚組織の改革についての議論があるとは思いますが、私は行政システムについて考えたいと思います。

例えば、マイナンバーは総務省、運転免許証は警察庁、戸籍と法人登記簿・不動産登記簿は法務省、住民票は各自治体といった感じでデータを管理している役所が異なります。これは連携しているようでしていません。

また引っ越しをしたら、銀行やクレジットカード、ガス・電気・水道、携帯にインターネット、病院やらなんやら、数々の住所変更手続きが必要です。これが内閣官房が掲げているのは、「One Stop, Once Only」です。一回だけで記録が変更できれば便利だとは誰もが思ってますよね。

シンガポールは多くの行政システムが繋がっていて、税金が未納で出国しようとすると空港で止められるそうです。ただ、その場でキャッシュレスで支払いを済ますと、そのまま出国できるというのも素晴らしいですね。

シンガポールは都市国家だから可能だという議論もありますが、それは法的や民主的なプロセスの論点でシステム的なキャパシティーは現在のコンピュータ資源ではそれほど大きな論点にならないのかと考えています。

行政システムはブロックチェーンで繋がり安くなります。それは以下のブログで書いた④疎結合(反対語は密結合)しやすいというメリットがあるからです。システムをつなげるための設計をインターフェース設計と言いますが、ブロックチェーンは概ね同じような構造をしており、つなげるためのインターフェースが酷似しているのです。システム統合のためのIDは必然的に公開鍵になっています。人間が読むことを想定してフォーマットされているので、何かあったと時にサポートが容易です。またIDが公開鍵であることは、従来システムと大きく違う概念です。ブロックチェーンのIDである公開鍵はそれ自体が認証手段になっています。秘密鍵の所有者(人間またはコンピュータ)が署名することでその鍵に与えられたそれぞれの権限を実行できます。従来システムはIDやパスワード認証によって管理されています。そのために何重ものセキュリティー対策が必要となり、これは玉ねぎ構造とも呼ばれています。ブロックチェーンなら、秘密鍵の管理の一点のみに権限管理に関するセキュリティー対策の論点を集約することができます。(もちろん、周辺システムはその他のセキュリティー技術が全く必要ないわけでありません。)

このブロックチェーンの構造的な疎結合のしやすさは、ブロックチェーンの利点としてあまり注目されていませんが、バラバラの行政システムを各役所が作ったとしても、後ほど結合できる可能性を大幅に増やすことができます。

⑤のデータ共有の容易さについてですが、①〜④の性質を満たしたものはブロックチェーンしかないのではないでしょうか?分散された台帳が自動的に共有されます。従来システムであれば、自社と他社のデータを比較する「リコンサイル」という作業が発生します。株式を例に考えましょう。東証から送れてきた取引や残高のデータと自社内で保存しているデータを比較します。差がある場合は、なぜ取引データがなくなっているのかの調査が始まります。これは運用において無視できないほどのコストだと思います。ハッシュのチェーンであれば取引が抜けているのであれば、すぐに気づきます。

異なるシステムで結合が容易にでき、一つのシステム内でのデータ共有が確実にそして自動的にされれば、「One Stop, Once Only」にまた一歩近づくのではないでしょうか?

ブロックチェーンで世界を簡単に。

最後に、私は「官民データ活用推進基本計画実行委員会」の委員としてブロックチェーンの利便性を政府に訴えて来ました。そして直近では平井デジタル改革担当大臣にも「ブロックチェーンを国家戦略に。」のもと今回の3つの提言をさせていただきました。

私はブロックチェーンで世界が変わると本当に信じています。「ブロックチェーンで世界を簡単に。」がbitFlyerを創業した2014年から変わらないVisionです。これを実現するために着実に一歩一歩努力を続けていきたいと思います。

日本ブロックチェーン協会(JBA)の加納裕三代表理事はじめ幹部の皆さまが来訪。ブロックチェーンに関する提言をいただきました。 #平井卓也 #デジタル庁 #ブロックチェーン #JBC pic.twitter.com/1H88gCnKK0

— 平井卓也(ひらいたくや) (@hiratakuchan) October 1, 2020

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX