「国外流出防止策」を明文化

金融庁は2月19日、金融審議会総会において「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」の報告書を承認した。

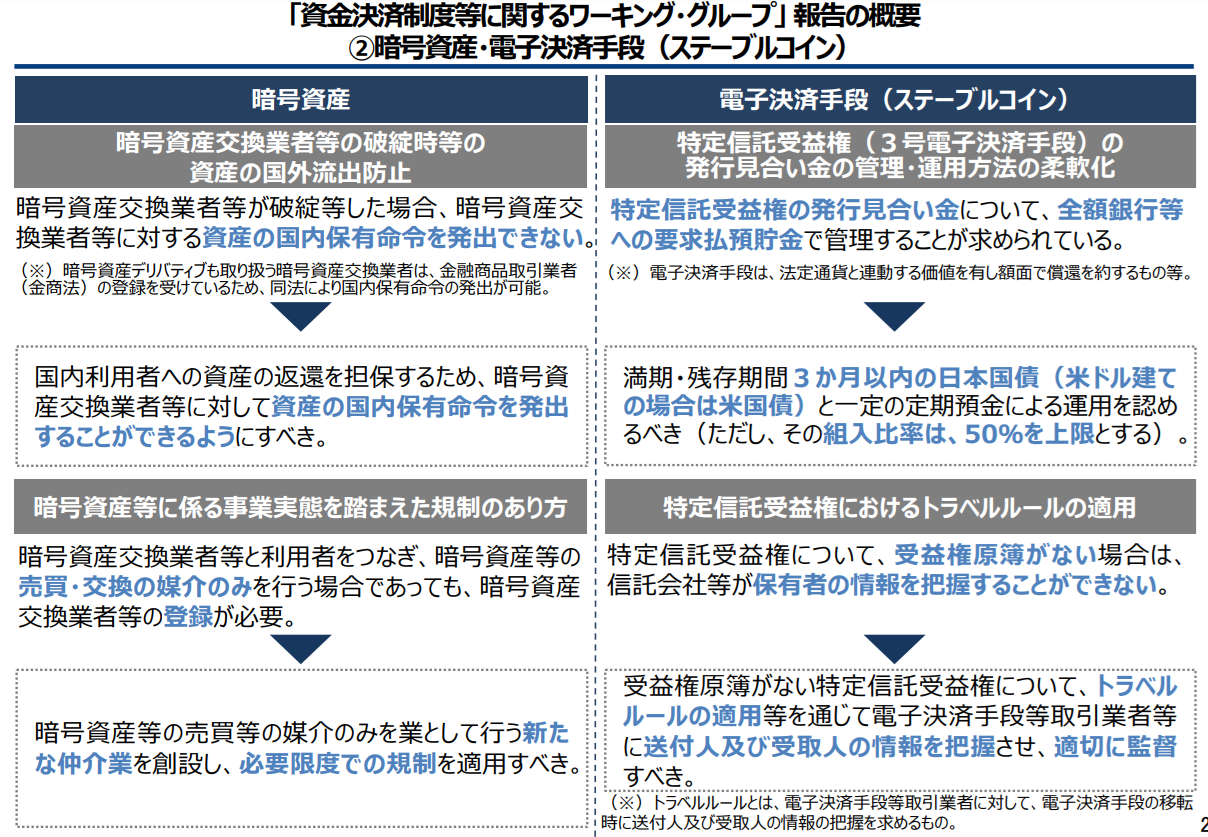

2024年8月以降、計7回にわたって議論を重ねてまとめられたもので、暗号資産やステーブルコイン(電子決済手段)を含む送金・決済サービス全般の規制を見直す狙い。

説明資料(金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告)より

まず、2022年のFTX破綻を教訓に、仮に海外親会社が倒産した場合でも国内のユーザー資産を国外に流出させないための命令を発出できる仕組みを明文化する。現行では金融商品取引法の規定でのみ対応が可能だったが、暗号資産を扱う事業者(資金決済法上の交換業者)にも同様の措置を適用しやすくする狙いだ。

新たな「仲介業」創設

利用者の財産を預からず、売買や交換の“仲介”だけを行う事業者については、従来、暗号資産交換業と同等の登録要件が課される可能性があった。これに対し、「仲介業」を新設し、規制要件やAML/CFT(マネーロンダリング防止)義務を整理する案が示されている。

仲介業者は、預かった資産を管理するわけではないため、厳格な財産的基盤や取引時確認等の義務を負わない。その一方で、ユーザー保護やAML/CFTの実務は、利用者資金を保管する所属先の交換業者や発行者が担う形とする。ゲーム会社やウォレット事業者などの多様なプレイヤーが参入しやすくなることが期待されている。

ステーブルコインの担保資産運用を拡大

ステーブルコインに該当する電子決済手段については、裏付けとなる資金を現行の要求払預貯金に加え、短期国債や一定の定期預金でも運用できるようにする方針が盛り込まれた。組み入れられる新たな資産の上限は50%とする方向で、利便性の向上と安全性のバランスを図るねらいがある。

ステーブルコイン発行事業者は複数の金融商品で資金を運用しやすくなり、収益性や流動性の面で選択肢が広がるとみられる。ただし、制度設計の詳細次第では、利用者保護を十分に担保するための仕組みがさらに必要になる可能性がある。

今回の報告書承認を受け、金融庁は「信託業法の一部改正」や「資金決済法の改正」を含む法整備を具体化する見通しだ。加藤勝信財務大臣は所信表明演説で「利用者が安心して利便性の高い送金決済サービスを利用できる環境を実現したい」と意欲を示していた。

関連:金融庁、暗号資産・ステーブルコインの送金決済規制見直しへ本腰

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX