ネイティブUSDCの導入事例

ステーブルコイン「USDC」を発行するサークルは7月31日、HyperliquidのブロックチェーンでネイティブUSDCを近くローンチすると発表した。

ネイティブUSDCとは、「Cross-Chain Transfer Protocol(CCTP)」という技術を使って、ブリッジを必要とせずに発行されるUSDCのこと。チェーンごとにUSDCを展開する際のブリッジのリスクをなくしたり、ユーザー体験を向上させたりできるメリットがある。

Hyperliquidのプロジェクトはブロックチェーンの開発に加え、主力プロダクトとしてDEX(分散型取引所)を提供している。サークルは発表で、HyperliquidにおけるネイティブUSDCの重要なユースケースとして以下の事例を挙げた。

- 現物の取引ペア

- 永久先物の担保

- 米ドルを活用する高速アプリの開発

永久先物とは

先物というデリバティブ取引の一種。期限がなく、手数料を支払うことで半永久的にポジションを保持できることが大きな特徴である。

ネイティブUSDCの導入には「CCTP V2」を活用する。Hyperliquid上の開発者にとっては、ユーザーがCCTP V2に対応するブロックチェーン間で安全にUSDCを移動できるようにしたり、シームレスなクロスチェーンアプリを開発したりできるメリットがあるとサークルは説明した。

なお、正式なローンチ時期については今後発表すると述べている。

関連:USDCの運用方法とは?DeFi・CEXで利回りを得るステーブルコイン活用術を解説

他のメリット

米国でジーニアス法の制定が決定してステーブルコイン規制の枠組みが明確になったことで、USDCの普及が加速する可能性がある。先月には、レイヤー1ブロックチェーン「Sei」にネイティブUSDCとCCTP V2を導入することをサークルは発表した。

関連:サークル社、SeiチェーンにネイティブUSDCとCCTP V2を導入 効率的なステーブルコイン利用を促進

サークルは今回、上述した内容以外にも、HyperliquidがネイティブUSDCを導入するメリットを指摘。まずは、規制に準拠し、完全に1:1でドルに裏付けられたデジタルドルを使用できるようになると説明した。

他にも、「Circle Mint」のような機能を使って機関向けに法定通貨との橋渡し(オンランプ/オフランプ)機能を提供したり、汎用的なスマートコントラクト実行環境「HyperEVM」を備えたアプリにUSDCを導入しやすくしたりできるメリットもあるとした。

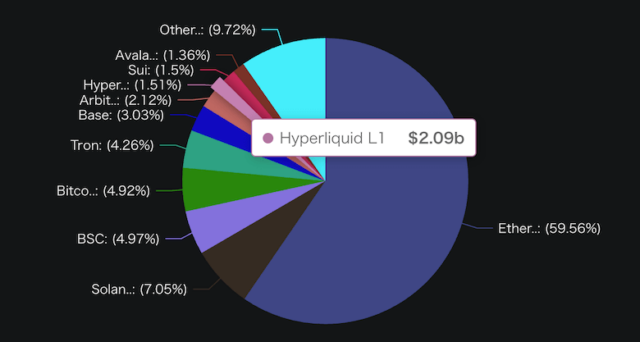

Hyperliquidは比較的新しいブロックチェーンだが、「DefiLlama」のデータによればDeFi(分散型金融)で運用のためにロックされた暗号資産(仮想通貨)の総価値「TVL(Total Value Locked)」は、全てのブロックチェーンの中で8位である。

TVLの金額は約21億ドル(約3160億円)。以下の画像は、各ブロックチェーンのTVLのマーケットシェアである。

出典:DefiLlama

関連:ステーブルコイン「USDC」の買い方、DeFi運用・使い方を徹底解説

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX