投資商品として規制強化、透明性確保へ

金融審議会は29日、第3回「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」を開催し、暗号資産(仮想通貨)を金融商品取引法の枠組みに組み込む方向性を示した。

現在は資金決済法で規制されている暗号資産について、株式市場など伝統金融業界を模範にしたインサイダー取引規制や情報開示規制を導入することで、投資家保護の充実を図る。

今回の規制見直しの背景には、暗号資産の投資対象化の進展と詐欺的な投資勧誘の増加がある。金融庁は「暗号資産の特性に応じた投資商品としての規制を整備することで投資者保護の充実を図る」とし、ただし「暗号資産投資の安全性にお墨付きを与えるものではない」と明確に線引きした。

検討されている主な規制内容は、国内の暗号資産交換業者で取り扱われる暗号資産を対象としたインサイダー取引規制の導入。欧州のMiCA(暗号資産市場規制)や韓国での法制化など国際的な動向を踏まえ、犯則調査権限(証券取引等監視委員会による強制調査を可能にする権限)と課徴金制度(違反行為に対する行政上の金銭的制裁)の創設も検討する。

情報開示規制では、暗号資産を「中央集権型」と「非中央集権型」の2つに分類する方針。中央集権型では発行者に新規販売時と継続的な情報提供義務を課す一方、非中央集権型では暗号資産交換業者が顧客向けに情報提供する仕組みとする。暗号資産交換業者による審査義務の法定化や、技術的専門性を有する第三者によるコード監査の義務化も検討される。

上場審査プロセス

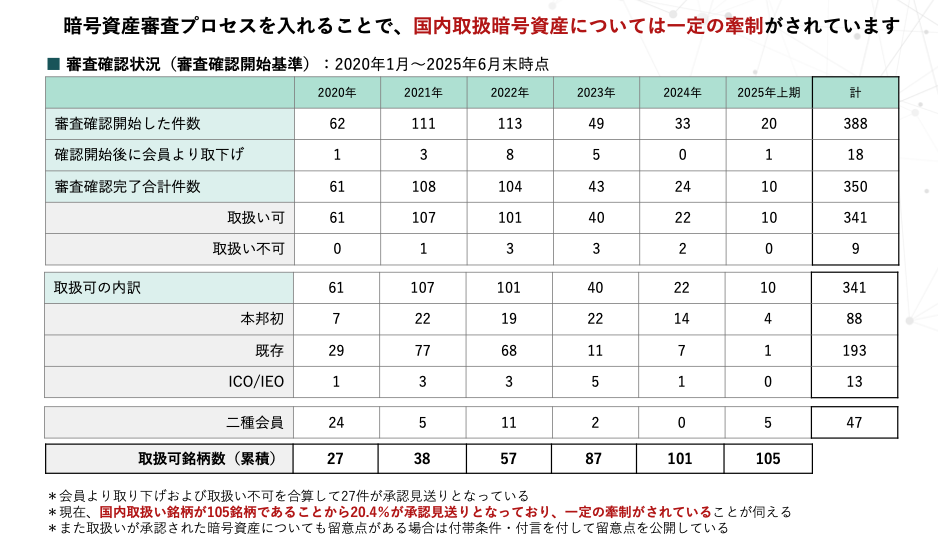

会議では日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が、新規銘柄の審査プロセスについても説明した。2020年1月から2025年6月末までの審査により、累積で105銘柄が取扱可能となった。ただし審査対象銘柄の20.4%は承認見送りとなっている。

出典:JVCEA資料

IEO(Initial Exchange Offering)については、2021年以降8件で10〜20億円規模の資金調達が実現したが、複数の銘柄で価格が大幅下落する問題が発生している。

委員からは「1銘柄も初期販売価格を超えておらず、最高値からの下落率がかなり激しい」との指摘があり、発行体関係者のロックアップ期間設定などの対策が進められている。

セキュリティ対策の重要性を強調

セキュリティ面では、ジョージタウン大学の松尾真一郎教授が過去の重大インシデントを分析。提出資料では2024年のDMM Bitcoin(482億円)や2025年2月のBybit(2200億円)など、サプライチェーンへの攻撃が複雑化している事例が示された。

セキュリティ対策について同教授は「法律では必要な体制確保の要請にとどめ、ガイドラインで柔軟に対応できるようにすべき」と提言している。

第一回からの段階的な議論

金融審議会は第1回会合(7月)で暗号資産の規制枠組み見直しの検討を開始、第2回会合(9月)で暗号資産を資金決済法から金融商品取引法へ一本化する方針について委員から概ね賛同が得られた。

一方で「政府による規制見直しが、投資のお墨付きのような形で理解されるべきでない」との指摘もあり、今回の第3回会合では、投資家保護を前提としたインサイダー取引規制や情報開示規制の具体的な制度設計について議論が進められた。今後もさらに詳細に議論されていく見通しだ。

関連:金融庁が仮想通貨WG第1回会合を開催、金商法活用で本格検討へ

関連:暗号資産制度に関する第二回「金融審議会」、有識者の委員らが議論交わす

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX