- 仮想通貨特有要因から見る今後の市場

- ビットコインマイニングや半減期、仮想通貨の特有要因の裏側。マイナーが要因となる暴落は再び来るのか、ハッシュレートや業者の動きから今後の展望を読み解く。

仮想通貨特有要因から見る今後の市場

低迷する仮想通貨市場において、収益化の厳しさから衰退傾向にあるとされるマイニング事業だが、ビットコインの価格回復を受け、最先端マイナーたちの競争はより熾烈極まる状況にある。最新の仮想通貨マイニング事情とマイナーサイクルをi.cが報じた。

謎に包まれていたマイニング業者の状況と、市場価格やハッシュレートへの影響。また、今後どのように推移するかの予測を行なった。マイニング市場が未だ衰えていない状況を説明したのち、今後の市場予想の話を続ける。

ビットコインのハッシュレートは、価格上昇とともに再浮上し、現在も過去最高値を更新し続けている。ハッシュレート上昇の要因には、マイナーの規模拡大のほか、マイニングマシンの開発競争が背景にある。

マイニング大手Bitmainは、マイニングマシン開発の大手で、同社が開発するSやTシリーズのAsicマシンは、多くのマイナーが仕入れて最新のマイニング競争で勝ち抜く術として利用している。

i.cが報じた内容によれば、最新型の7nmのチップを搭載したマイニングマシンはすでに在庫切れの状況が続いており、Bitmainが新たに発売したS17eとT17eのマイニングマシンは、事前販売時に開始1分で完売するほどの需要があったという。

この他にも、過去の大ヒットマシンS9の開発を手がけた開発者が立ち上げたMicroBTなど、新たな開発業者も誕生するなど、未だ採掘市場の成長余地は健在の状況にあるようだ。

価格とマイニング業者動向との相関性

一方、マイニングマシンの開発規模とビットコイン価格の高騰には相関性ができづらい(価格に遅れて変化する)と指摘。これは、価格の変化と変動するハッシュレートの間で遅延が生じているためだと説明した。

遅延の原因は、マイニングマシンを作る工程にある。カスタマイズされたマイニングのマシンを開発する際、仮想通貨のハッシュアルゴリズムに対応したチップの設計をマイニング企業が行うが、より高度な集積回路を必要とするチップの製造は、TSMCやサムスンといった上流のサプライヤーに頼っている。

また、専門チップの開発コストなどの関係から、一度に大量のマシンを開発することが難しく、通常の開発期間では短くても9週間の期間を要すると説明。この時間差こそが、BitmainなどのOEMが最新市場に適した事前ビジネスプランを提案できない大きな問題にあるとした。

ハッシュレートへの影響

最低9週間のラグがどのようにハッシュレートに影響するのか?注目すべきはこの点にある。

これを説明するために用いた期間は、2017年から18年にかけて発生した仮想通貨バブル前後の市場状況だ。バブル相場としてビットコイン(BTC)価格が高騰し、需要が拡大した2017年と、それ以降に価格が急落したにも関わらずハッシュレートが右肩上がりに増加し続けた状況について説明を行なった。

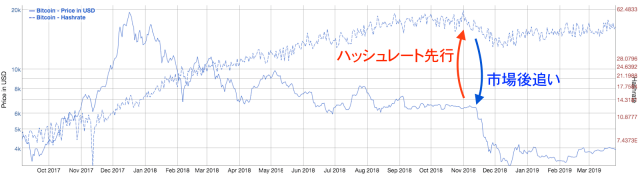

ビットコインとハッシュレートを比較した図をみると、2018年に相場が下落した後もハッシュレートは右肩上がりに増加。ハッシュレートが急落したタイミングは、赤矢印で示した部分のみである。今回はこの状況を製造状況から説明する。

2017年:高騰相場で高まるマイニング市場競争を受け、マイニングチップの製造依頼は多方から来たものの、それまでの市場状況からマイニングマシンの在庫状況は乏しく、開発と製造の規模拡大は全く追いつかない状況が続いていた。

加熱した需要の矛先は、セカンドマーケットの中古市場に向き、少ない在庫を取り合う形でマシン価格が高騰していった。問題は、この市場状況(過度の過熱)を見誤って大量のマシン開発を行なってしまったOEM側にあったという。

2018年:この結果、市場の過熱が急激に冷めた2018年の市場の中で、価格が下落していたにも関わらず、マイニングマシンの在庫を大量に抱えたOEM側は、市場の流通経路を絞る形で、マイニング市場に在庫の清算をせざるを得ない形となり、一部の業者はマシン代金すら回収できない赤字でマシンを流さざるを得ない状況となった。

マイニングハッシュレートは業者の収益性によって変動するため、ランニングコストとしてかかる電力代のほか、マシンの購入代金がその重要コストに上がる。 要するに、2018年は市場価格が下落しており、相対的にマイナーの獲得報酬が減少するにも関わらず、マシンの市場価格が在庫過多の状況から値崩れし、収益性を保てる状況に至ったと指摘している。

これが、18年の市場下落後でもハッシュレートの上昇水準を保ち続けた大きな要因になるという。(18年10月の大暴落に繋がった要因解説は後述)

今後どうなる、BTCハッシュレート

投資家が気になるのは、ビットコインハッシュレートが今後どのような推移を辿るのか?といった市場予測であろう。

これまで説明したマイニングサイクルを元に、製造状況から遅れて影響するハッシュレートを加味した場合、ハッシュレートは大きな拡大余地が生まれている状況にあるという。

先月にも、Bitmainは、チップ製造を委託するTSMCに大量の注文を発注したことがわかっている。量にして月10000ウェーハス(基盤)で11月より製造が開始。すでに前払いで全支払いを終わらせている。

この製造規模をマイニングのマシン製造に置き換えると、最新機器S17 Proが201,000個分に相当。これは、BitmainのAntminer系マシン単体で、2020年の第2四半期までに55〜65exahashを押し上げる水準に相当する。

現在のマイニングハッシュレートが85exahashであることを考えた場合、Bitmainの新規注文と他社の製造状況を加味すると、次の半減期前に現水準から更に2倍水準まで増加する可能性があると予測できる。

価格への影響は?

ここまで、マイニング業者の製造能力とハッシュレートの予測を説明したが、懸念点は大きく分けて2つある。

1つが、ビットコイン価格の急落。2つ目がビットコインマイニングを行うためのコスト増加だ。

これは、マイナーの収益性を左右する2大要因でもある。市場価格は、市場に左右される外部要因であるが、マイナーがコントロールできる市場の変数は、後者にあたるコストの増加で、一定の予測が効く領域となる。

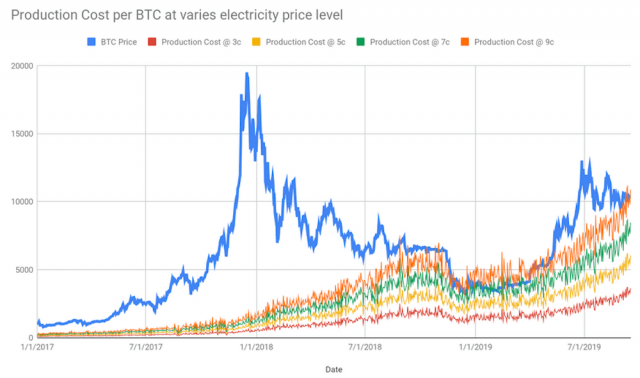

記事で紹介されたのは、大人気シリーズではあるものの、今のハッシュレート水準についていくのがギリギリのラインにあるとみられているS9の価格対照表だ。

電力代が9セント(10円相当)のオレンジラインでは、すでに現在の損益分岐点を超え、赤字水準であることを示している。これは新たなマシンが投入され、ハッシュレートが増加するほど、より安価な電力代でもS9では収益が出せなくなる可能性を示唆している。

CoinPostでも度々報じているように、現在のマイナー分布からハッシュレートの半数以上は中国の特定の省や地域に集中しており、コスト面の推移では、これらの地域の特定環境が大きな影響を及ぼすと見られている。

特に、水力発電を中心に安価な電力を得ることができる地域とされる中国の四川省では、例年10月ごろに電力代が安価に収まりやすい「豊水期」が終わりを迎え、相対的に電力代が上昇しやすい渇水期に突入する。

また、火力発電が盛んで電力代が安く、年間を通して涼しい気候環境をもつ中国の「内モンゴル自治区」では、10月ごろを目処にマイナーの撤退を行う旨を発表している。 現在予測できる要因として、10月頃にマイニングハッシュレート事情に及ぼす、コスト面の特大要因が2つ控えている状況だ。

2018年10月にBTC価格が6000ドルから大きく下落して3000ドル水準まで低迷した要因も、この豊水期の終了で、マイニングサイクルが一巡したことも要因になると指摘する。

マイニングの製造環境から市場価格に遅れて影響するハッシュレートが、2018年10月のタイミングではハッシュレートが先行した点も、この根拠を裏付ける理由の一つとなる。

同分析では、「豊水期が終わることで、過熱していたハッシュレートが下落。ビットコイン(BTC)価格もマイニングマシンの収益分岐水準まで低下した」と考察。当時、価格とハッシュレート下落が示す「マイナーの収益悪化」が負の連鎖を伴ったことで、収益が赤字化したマイニングマシンが市場に投げ売りされる状況に発展したと説明する。

今回のパターンと異なる点は、2017年のOEM在庫推移と、大手マイナーが中心の市場に変化しているという点だ。

前年が過熱相場ではなかったことから、より収益水準が高いマシンで管理している可能性が高いとみることができる(オペレーターの許容範囲が高くなっている)。豊水期を伴う懸念点は存在するものの、実影響がどのように出るかは、今後のハッシュレート推移に委ねられていると考えるべきだろう。特に、これから2ヶ月間の間、マイニングハッシュレートに価格が左右されやすい状況に移行すると考え方がいいかもしれない。

今後の注意点とパターンケース

警戒すべき、マイナーサイクルに伴う市場への影響。今後の注意点とパターンケースを以下にまとめた。

パターン1(プラス):大手OEMマイニング業者の製造状況から、ハッシュレートは2倍水準まで上昇する可能性あり(半減期前までに)

パターン2(マイナス):10月頃に中国の四川省などの豊水期が終わり、マイナーの収益が悪化→収益が悪化したマシンと企業の入れ替わりに。18年と同様のマイナー危機

パターン3(最悪ケース):価格が暴落と電力コスト上昇が相互に悪影響を及ぼすパターン

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX