目次

要点

Sui NetworkやDeepBook Protocolを市場に確立させたMysten Labsは、新たな取り組みとして「Walrus Protocol」を発表しています。分散型ストレージ市場にはすでに多くのプロトコルが存在していますが、Walrusが注目を集めている理由は、以下の2点です。

- 既存のストレージソリューションよりもコスト効率が高く、安全性も優れていること

- Sui Networkを通じて保存データをプログラム可能にできること

Walrusは既存の分散型ストレージプロトコルの中でも最も先進的なプロジェクトと評価されており、その有用性と価値は今後に期待がかかります。

※この翻訳では、英語の原文のトーンや構造を保ちつつ、技術的な正確さを維持しています。「ストレージファンド」や「$SUI」といった専門用語は、標準的な業界用語であるため、原文のまま使用しています。

背景 – なぜWalrusなのか?なぜ今なのか?

Mysten Labsは、Sui NetworkとDeepbookプロトコルの立ち上げに成功した後、新たな領域としてWalrusに踏み出そうとしています。Sui NetworkとDeepbookの成功により、Walrusへの期待が高まっている一方で、このプロジェクトに対する懸念もあります。

市場はすでに分散型ストレージソリューションで飽和状態にあり、その多くは最適なパフォーマンスを発揮していないこと、そしてSui Networkの開発と成長を続ける必要があるMysten Labsが、新たなイニシアチブを追求することでリソースを分散しすぎているのではないかという懸念があるのです。

そこで、Walrusプロトコルの構造を検証し、既存の分散型ストレージソリューションとの違いを探ります。また、WalrusとSui Networkの関係を分析し、WalrusがどのようにSuiのアーキテクチャと統合し、Suiエコシステムをさらに強化するかに焦点を当てた結果を以下に示します。

1.1 既存のストレージ・ソリューションとの違い

Walrusがなぜ必要とされるのかを説明するためには、まず既存の分散型ストレージソリューションとの違いについて議論していく必要があります。我々の視点では、Walrusと既存のストレージモデル(特にFilecoinとArweave)との間には、大きく分けて3つの違いがあり、それをまとめると以下のようになります:

1.1.1 ストレージコストの効率性

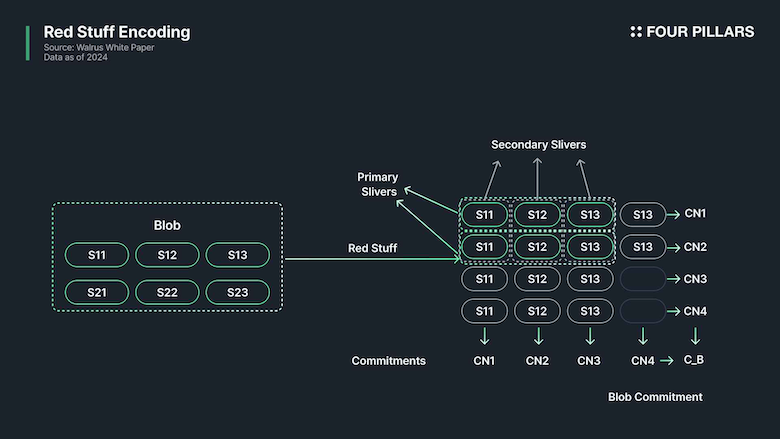

まず、Walrus、Arweave、Filecoinの間にはストレージコストに大きな違いがあります。以前、Four Pillarsが書いたWalrusに関する記事で取り上げたように、Arweaveはできるだけ多くのデータを複製して保存するノードにインセンティブを与えるシステムを採用しているのに対し、Filecoinではユーザーがデータを保存するノードの数を選択できます(ユーザーはデータを1つのマイナーだけに保存するか、100のコピーを100の異なるマイナーに分散するかを選べます。もちろん、データ保存を要求するマイナーの数が多ければ多いほどコストは高くなります)。

これに対し、レッドスタッフ・エンコーディングを採用したWalrusは、ArweaveやFilecoinと比較して、著しく低いコストと最大100倍の効率性を示しています(Arweaveはネットワーク全体でデータ保存を必要とするため、レプリケーションコストが最大500倍になる一方、Walrusはわずか4~5倍のレプリケーションで効率性を維持しています)。さらに、データ損失の可能性も大幅に低くなります。

つまり、WalrusはArweaveとFilecoinの両方の欠点に対処しています。Arweaveはデータ損失の確率が低いものの、レプリケーションコストが高くなります。

Filecoinはユーザーのニーズに応じて比較的手頃なストレージを提供しますが、低コストのオプションではデータ損失のリスクが高くなります。Walrusは、データ損失の確率を最小限に抑えつつ、レプリケーションコストを低く維持することで、両者の長所を兼ね備えています。

さらに、Arweaveの場合、ノードの数が増えるにつれて(直線的ではないものの)コストが増加します。これは、すべてのノードや指定されたノードにできるだけ多くのデータを保存するよう促しているためです。

これに対し、Walrusでは各ノードが部分的なデータを保存するため、1回のネットワークデータ伝送で済み、ネットワークが大きくなっても個々のノードの負担は実際には軽減されます。この構造的な違いにより、WalrusのストレージコストはArweaveやFilecoinよりも大幅に効率化されています。

1.1.2 プログラマビリティ

WalrusがArweaveやFilecoinと比較して効率的であることも重要ですが、既存のストレージモデルと異なる最大の特徴は「プログラマビリティ」です。従来のストレージは単なるデータ保管庫に過ぎませんでしたが、WalrusはSui Networkを通じてプログラマブルな分散型ストレージを実現し、基本的なデータ保管を超えた機能を可能にしています。

スマートコントラクトが、分散型ストレージに保存されたデータを直接参照したり、トリガーしたりできるとしたらどうでしょうか。例えば、NFTを鋳造する際、画像ファイルをWalrusに保存し、そのblobデータオブジェクトをSui Network上に作成し、NFTオブジェクトと接続することができます。これにより、従来のNFTが「不完全」(トークンはオンチェーンにあるが、NFTのアートメタデータはオフチェーンに保存されている)であるという批判に対処し、Walrusを通じてNFTを真のWeb3アセットにすることができます。

データストレージに直接関連する別の例として、WalrusのblobデータはSuiのオブジェクトとして保存でき、SuiのMoveスマートコントラクトを通じて制御できます。そのため、スマートコントラクトは保存されたデータを他のユーザーに転送したり、自動的に所有権を変更したりすることができます。これが、Walrusのデータがプログラマブルであると言われる理由です。

対照的に、ArweaveとFilecoinは、オンチェーンアプリケーションとのダイナミックな統合が制限されているか、その統合自体が事実上不可能です。FilecoinはFVM(Filecoin Virtual Machine)を通じてスマートコントラクトの機能を追加しましたが、データの変更や制御の機能は依然として限定的であり、プログラミングの拡張性という点ではWalrusの方が圧倒的に優れています。

1.1.3 データアクセスと削除の管理

既存のストレージプロトコルでは、一度データがアップロードされると、誰でもアクセスでき、削除することができないという特徴がありました。この機能は個人ユーザーには便利かもしれませんが、機密データを保存する必要がある機関や企業、またはデータの修正・削除機能を必要とする機関や企業にとっては、大きな制約となっていました。

対照的に、Walrusはユーザーが望むときにデータを削除したり変更したりすることができます(これは、データを削除したり変更したりできないArweaveや、ユーザーが望むからではなく、契約が期限切れになったり、ホストしているノードがダウンしたりしてネットワークから消失した場合にデータ削除が行われるFilecoinとは全く異なります)。

これがブロックチェーンの基本原則である不変性と矛盾するのではないかと心配する人もいるかもしれませんが、Walrusで削除されるのはblobデータのみであり、トランザクションデータの不変性には影響を与えず、ブロックチェーンの完全性は維持されます。

このように、従来のストレージと比べて実用性が高まったWalrusは、従来型ビジネスやWeb2ビジネスの双方で採用される可能性が高く、今後の汎用性に大きな期待が寄せられています。

1.2 WalrusとSui Networkの連携方法

Walrusが既存のストレージプロトコルとどのように異なるかを検証した後は、次にWalrusとSui Networkの関係を探ってみましょう。Mysten LabsがWalrusプロトコルの準備を発表したとき、多くの人が批判的な見解を示しました。「別のプロトコルを作るのではなく、Suiに集中すべきではないのか?」という疑問が上がったのです。しかし、Walrusの動作を基本的に理解するだけで、WalrusがSuiから注意を分散させるものではなく、むしろSui上のアプリケーションを完成させるために構築されたストレージスタックであることが明らかになります。

言うなれば、Walrusはストレージの観点からSui Networkを補完するだけでなく、Sui Networkのガバナンストークンである$SUIにもプラスの影響を与えるため、この二つを切り離して見ることはできません。

以下、もう少し詳しく見てみましょう。

1.2.1 SuiとWalrusの共生関係

実際、Mysten LabsはSuiの初期設計段階から、ストレージの維持・管理について大きな懸念を抱えていました。ブロックチェーンは利用が増えるにつれて必然的に状態が大きくなり、最終的に将来のSui Network利用者の取引手数料が増加する可能性があったからです。そのため、Mysten LabsはSuiの初期設計段階から「ストレージファンド」という独自の概念を導入し、Suiのストレージに関する課題に対処してきました。

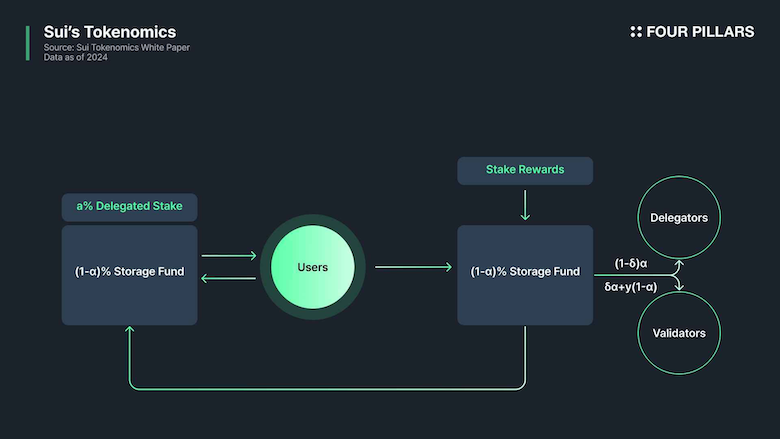

Suiのストレージファンドの仕組みは以下の通りです:

ユーザーがSuiのバリデーターに提出する料金は、1)計算に関連するガス料金、2)データ保管のための保管費用に分けられます。Suiは、永続的なデータ保管のための費用をユーザーから前払いで徴収し、これらの資金を保管基金にプールします。保管基金は、データがオンチェーンで保管されている間、蓄積された金額を継続的にバリデーターに再分配します。さらに、ユーザーがデータを削除した場合、ストレージ費用の払い戻しを受けることができます。

Sui独自のオンチェーンデータストレージシステムには、2つの効果があります:

- 1つ目:ユーザーがオンチェーンデータを削除する際にストレージコストの払い戻しを受けることができ、分散型台帳の容量を削減する経済的インセンティブが生まれること

- 2つ目:ストレージ費用を事前に徴収し、将来の検証者へのインセンティブとして配分する独自のインセンティブ構造により、ストレージ関連の持続可能性問題を解決していること

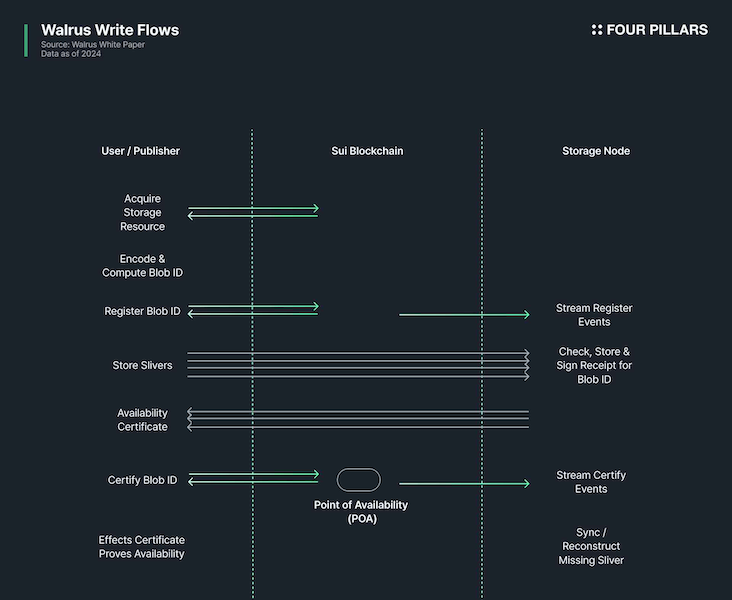

Suiはこのユニークな仕組みによって持続可能性の問題を解決することを目指しましたが、(メディアファイルなどの)大きなblobデータをオンチェーンで保管することは依然として負担が大きかったのです。Walrusを通じて大きなblobデータを保存し、Sui上でblobのメタデータをオブジェクト化して制御することで、データをSuiに直接保存することなくプログラム可能にすることができます。

さらに、WalrusはSuiを通じて保存データをプログラム可能かつ制御可能にすることで、他のストレージプロトコルと比較して最も特徴的な機能を実現しています。最終的には、SuiとWalrusはそれぞれの独自の利点を生み出し、互いの限界を補完し合う共生関係にあると言えます。

1.2.2 Walrusが$SUIをデフレ資産に変える

ストレージファンドの例で見たように、Suiネットワークでは、どのようなオブジェクトを保管する場合でも、保管コストとして一定額のSuiトークンを支払う必要があります。Walrusも例外ではありません。Walrusでblobデータオブジェクトを作成する際、オブジェクトのサイズに比例したSuiトークン(ここではblobの実際のサイズではなく、blobを表すオブジェクトを指しています)がストレージファンドにロックされます。

データの削除時に払い戻される部分もありますが、手数料の一部はトークンを永久に流通から排除することで燃焼効果を生み出します。即ち、Walrusを通じて保存されるデータが増えるほど、Suiトークンは永久にストレージファンドに固定され、Walrusの利用が増えればSuiの供給が減るという好循環が生まれるのです。

Walrusの登場はネットワークとアセットの両方の観点からSui Networkにとってポジティブなニュースであり、Walrusを通じてSuiエコシステムがより多様な方向に発展することが期待されます。

まとめ – WalrusはSuiにとって最も重要なプロトコルになる

2.1 Mysten Labsは単なるブロックチェーンを作っているわけではない

Mysten Labsが設立された当初、我々は単にSuiネットワークに焦点を当てた会社だと認識していました。しかし、DeepbookやSuiネーミング・サービスといったサービスの立ち上げを目の当たりにした後、Mysten Labsがどのようなビジョンを追い求めているのか、深く考えさせられました。Walrusに出会ったとき、彼らのゴールはWeb3のための完全な分散型インフラを構築することだと結論づけました。

Mysten Labsは、他の企業とは異なる時間軸でこの業界を見ています。彼らは単にトークンを発行し、ハイプを作り、売却するのではなく、Web2サービスに慣れたユーザーの慣性を理解し、彼らに最適なUIを提供しながら、実行、ストレージ、コンセンサス、コミュニケーションといったあらゆる分野でイノベーションをリードするというビジョンを持っているのです。

実行とコンセンサスはSui Network(MysticetiやPilotfish & Remoraのようなイニシアチブを通じて進化を続けている)が担当し、ストレージはWalrusが、通信はSCION(ネットワークパケットを保護できる次世代インターネットアーキテクチャで、DDoS対策やルーティング攻撃への耐性で知られています。SCIONはMysten Labsによって作られたものではありませんが、Sui Network全体に適用されるため言及されています)、そしてWeb2に慣れたUIはzkLogin、Stashed、SEAL、KELPが管理しています。

これらの取り組みがうまく定着すれば、Mysten Labsは既存のWeb3のパラダイムを塗り替えることができると信じています。当初の私の考えは限定的でしたが、Mysten Labsは単にブロックチェーンを構築しようとしているのではなく、新しいウェブのインフラを構築しているチームだと気づきました。

もちろん、SuiはMysten Labsのビジョンの中心にあり、他のイニシアチブはすべて補完的な役割を果たしていると私は信じています。Walrusも同様で、私の考えでは、Walrusはその中で最も重要なプロトコルかもしれません。

2.2 WalrusはSuiエコシステムに限らない

しかし、WalrusはSuiのエコシステムに限定されるものではありません。他のストレージプロトコルと同様に、WalrusはSuiアプリケーション以外のサードパーティでも使用でき、既存のストレージプロトコルや他のDAレイヤ(Celestia、EigenDA、Avail)の代替としても役立つ可能性があります。

Walrusのこの使いやすさは、Suiトークンの需要をSuiネットワーク以外にも拡大させることになります。Walrusが使用されると、Suiネットワーク上でオブジェクトが作成され、Suiの供給が減少します。

言い換えれば、Walrusは外部需要を生み出すことで、Suiトークンをより魅力的な資産にする可能性を秘めています(これは投資アドバイスではなく、構造的に可能なシナリオです)。したがって、WalrusはSuiをさまざまな方向に拡大する橋渡し役として機能することが期待されています。

2.3 WalrusはFilecoinを超えることができるか?

Walrusの将来性には非常に前向きだと言えます。その理由は、以下の3点です。

- 運用メカニズムが既存のストレージプロトコルよりも圧倒的に効率的であること

- 既存のストレージプロトコルでは実現できなかったタスク(DA化や保存データのプログラマブル化)が可能であること

- すでにSui Networkを通じて強力なネットワークとユーザーベースを活用できること

もしWalrusがSui Networkのストレージレイヤーを超え、Mysten Labsが構想するようにWeb3の代表的なストレージプロトコルとなれば、ストレージ分野を牽引するプロトコルになるかもしれません。

リソース

関連する記事、ニュース、ツイートなど

- https://4pillars.io/ko/articles/why-walrus

- https://4pillars.io/ko/articles/sui-2025

- https://chainwire.org/2024/10/17/decentralized-storage-protocol-walrus-launches-public-testnet/

- https://docs.walrus.site/design/operations-sui.html

- https://tusky.io/blog/is-sui-deflationary

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX