Web3.0現状と日本の未来戦略

Web3.0(分散型ウェブまたはWeb3)は、お金、証明書、コンテンツをトークン化し、それらを個人のウォレットに集約することで、私たちの生活に革新をもたらし、従来のウェブの在り方やビジネスモデルに大きな変革を促そうとしています。

しかし、Web3.0が将来的に私たちの生活基盤にどのように統合されるのか、その具体的なイメージは多くの人にとって依然として不透明です。この新時代に向けた明確なビジョンが強く求められています。

この背景のもと、令和4年度の内外一体型経済成長戦略構築の一環として、経済産業省はPwCコンサルティング合同会社に「Web3.0促進のための政策手法等に係る調査」を委託しました。このレポートは、想定されるWeb3.0の将来像と、日本が直面している現状及び課題について詳細に分析しています。

公開から約1年が経過した24年3月現在、日本の政策や法制度はWeb3.0の波に適応する方向で目覚ましい進展を遂げています。この記事では、レポートを基に、Web3.0の進展を詳細に追っていきます。

レポートの要約;

まずWeb3.0の基本的な定義と主要コンセプトについて解説し、社会の様々な側面—人、物、お金、情報—にどのようにWeb3.0が組み込まれていくのかを掘り下げていきます。同時に、主要先進国における日本の現状の立ち位置を把握します。

次に、日々の生活の中でWeb2.0とWeb3.0を使い分ける、ハイブリッドな世界観がどのように形成されるのか、具体的な影響について図解を交えて、その可能性を探ります。この技術が、サイバー空間と物理空間が高度に統合された「Society5.0」という社会を実現するための鍵となる可能性も示唆されました。

最後に、日本がWeb3.0の波に乗るためには、どのような方向性を模索すべきかについて考察します。法制度の整備、投資家保護、マネーロンダリング対策、そして高度人材の育成と確保が急務です。これらの課題に対して、技術開発、プロジェクト調査、教育ソリューション、不正対策など、多角的なアプローチが求められています。

補足として、Web2.0とWeb3.0を使い分ける、ハイブリッドな世界観の一例として、「NOT A HOTEL」などのプロジェクトを紹介します。

目次

- Web3.0の定義と主要コンセプト

1-1.Web3.0の現状と日本の環境 - 想定されるWeb3.0の将来像

2-1.Society5.0の実現に寄与する - 日本が検討すべき方向性

- ハイブリッドな世界観:NOT A HOTELの例

Web3.0の定義と主要コンセプト

出典:経済産業省(PwCコンサルティング合同会社調査報告書:2023年3月)以下全て同

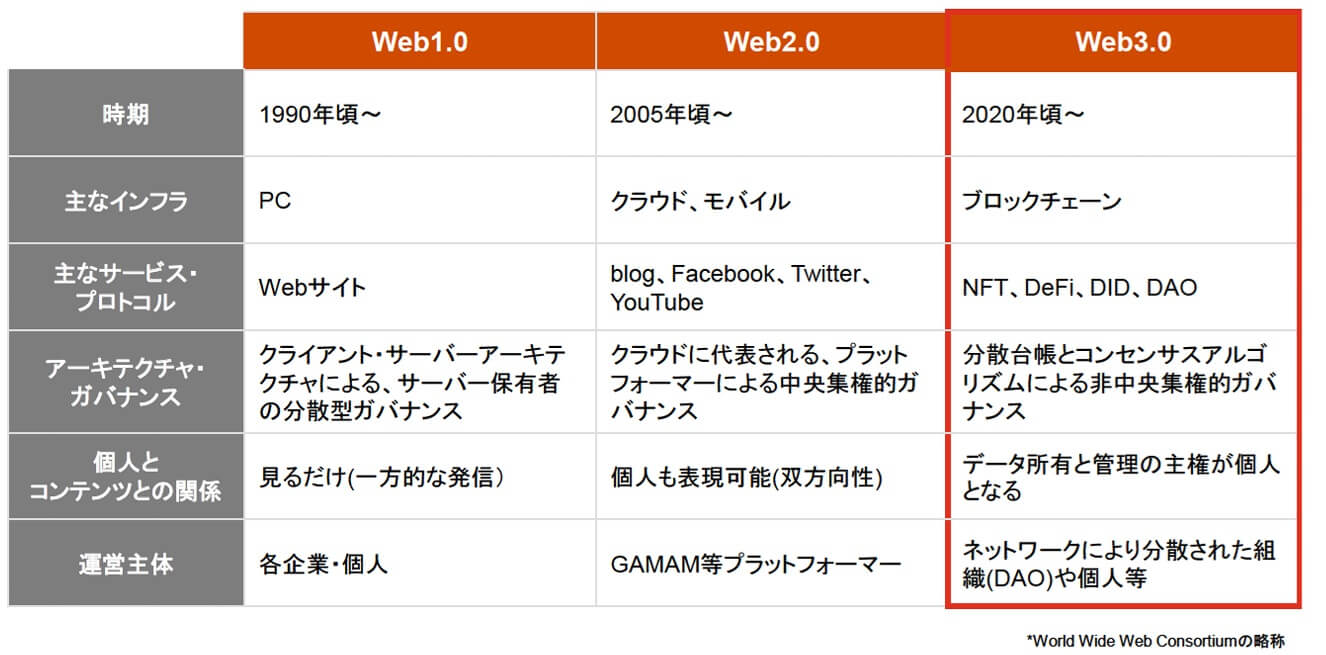

Web3.0は2020年頃から注目され始めた、ブロックチェーンを基盤とするインターネットの新しい形です。

この時代の主なサービスやプロトコルには、NFT(非代替性トークン)、DeFi(分散型金融)、DID(分散型ID)、DAO(分散型自律組織)があります。Web3.0は、非中央集権的なガバナンスによって支えられ、データ所有と管理の主権を企業や政府ではなく、個人に移すことを可能にしています。

- 非代替性トークン(NFT:Non-Fungible Token):

– ブロックチェーン上に記録され、各トークンが一意に識別可能で、代替が不可能という特徴を持つトークン。

– 偽造が不可能な鑑定書や所有証明書のような役割を果たす。

– プラットフォームを跨ぐ利用が可能であり、二次流通時に著作権者への収益還元など、さまざまな機能をプログラムで設定可能。 - 分散型金融(DeFi:Decentralized Finance):

– 金融機能を非中央集権的に提供するサービス。

– Web3.0において、ブロックチェーンを用いたP2Pでの価値交換が活発化することが想定され、ブロックチェーン上のデジタル通貨である暗号資産の利用が前提となる。 - 分散型ID(DID:Decentralized Identifier):

– 管理主体の介在なしに個人が自身のアイデンティティをコントロールできるデジタル識別子。

– 属性情報を最小単位に切り分け、必要十分な識別情報のみを開示することが可能。 - 分散型自律組織(DAO:Decentralized Autonomous Organization)

– 中央集権者が存在せず、プログラムとして記述されたルール(スマートコントラクト)に基づく合議により運営される組織。

4つの主要な構成要素

Web3.0の現状と日本の環境

エコシステム

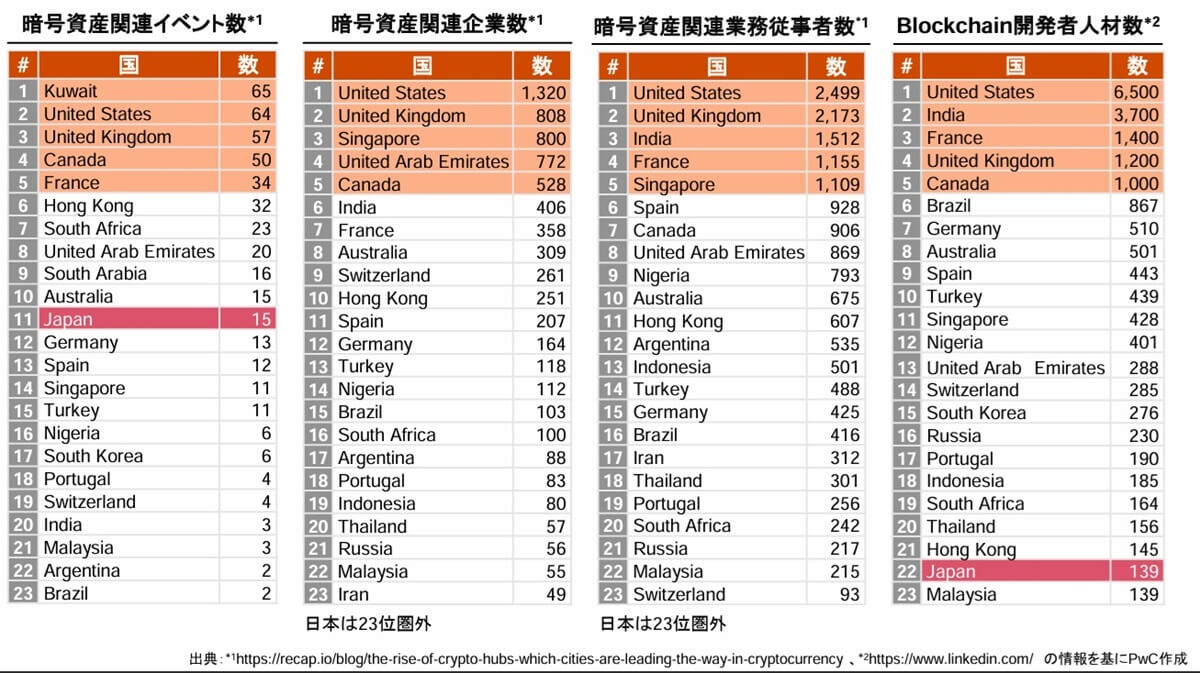

Web3.0のエコシステムは、ユーザーがサービスを享受するだけでなく、イノベーターとしても機能するように設計されています。しかし、日本はイベント数では世界に追随しているものの、企業や人材の数では欧米、アジアに比べて遅れを取っています。

トークン法と税制

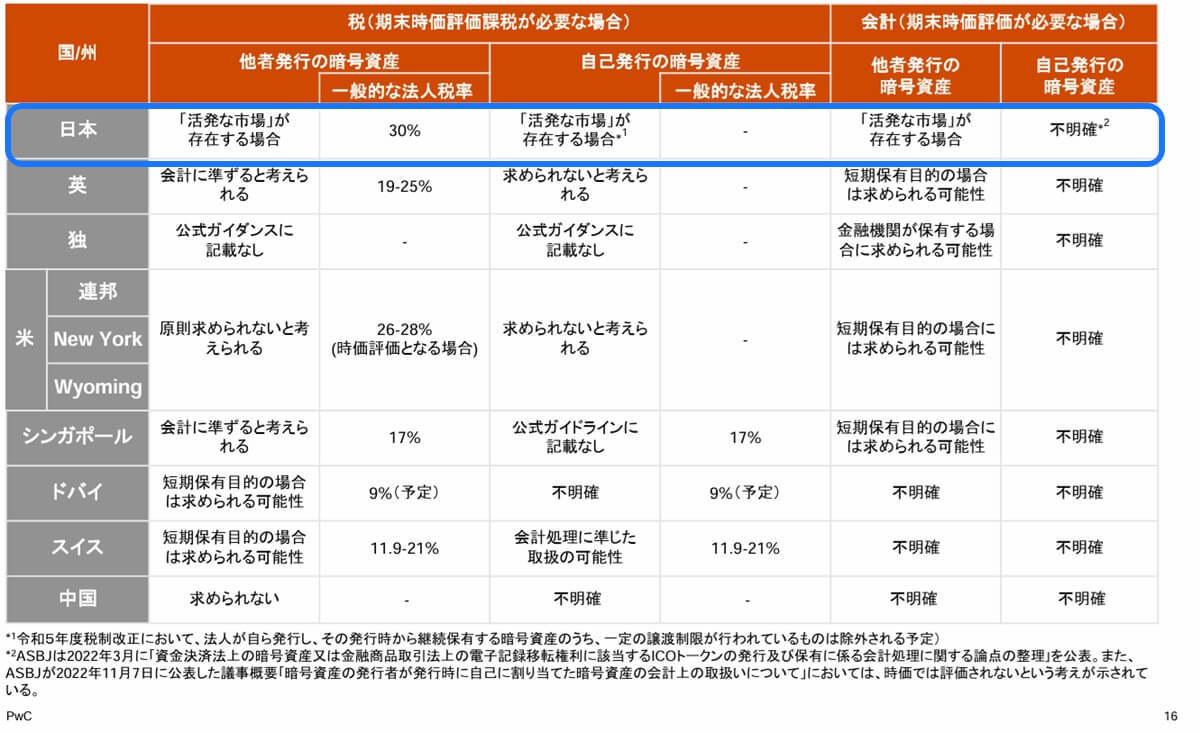

日本では、期末時価評価課税が「活発な市場」の有無で判断されており、他国と異なるアプローチをとっています。ただし、2024年度の税制改正大綱では、第三者発行の暗号資産(仮想通貨)を保有する法人に適用されていた期末時価評価課税が、継続的な保有を前提とした場合には、この時価評価の適用がなくなる方針が盛り込まれています。

このような税制改正は、日本におけるWeb3.0企業の発展を促進し、法人のユーザーやベンチャーキャピタルなど暗号資産の発行者以外の法人が長期投資目的、ガバナンス目的、またはステーキング目的で暗号資産を保有する際の障害を軽減することになります。

関連:24年度税制改正大綱を閣議決定、 法人の暗号資産「期末時価評価課税」が対象外に

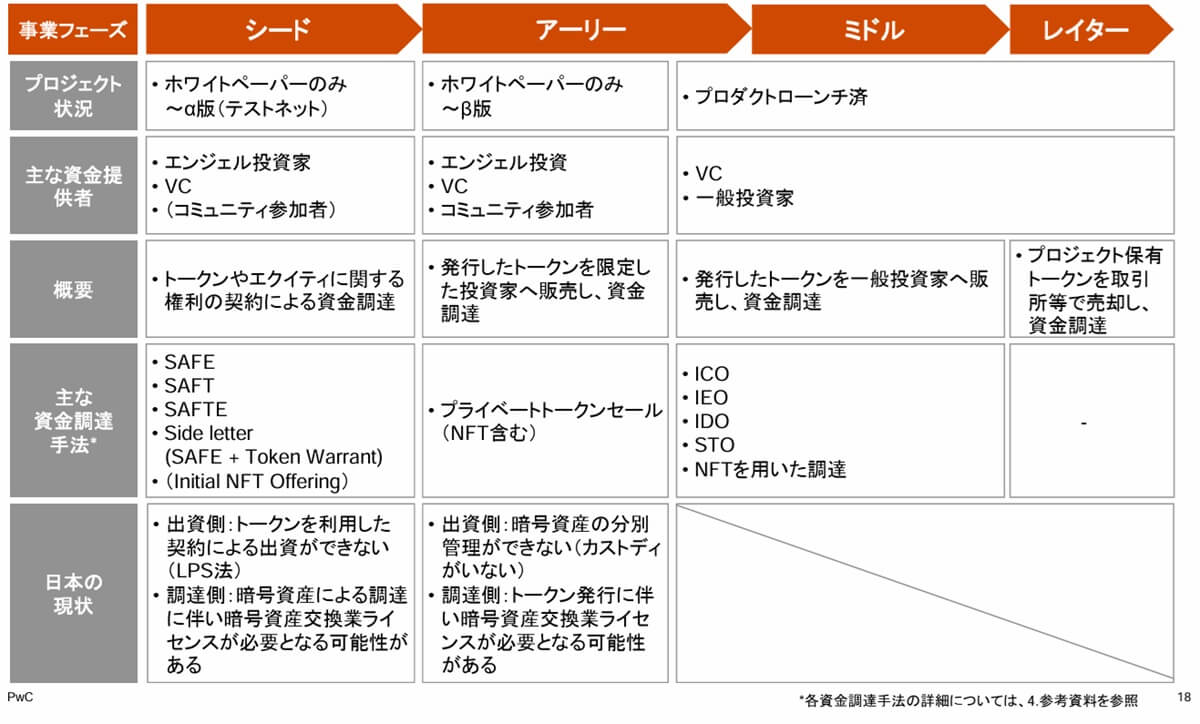

資金調達

日本の企業にとって、トークンを用いた資金調達は税制とVC規制の両面で大きな障壁があります。Web3.0プロジェクトにおける主流の資金調達手法であるSAFT(Simple Agreement for Future Tokens)、SAFTE、SAFEが、日本の制度的な課題により採用が難しいため、実際には多くのWeb3.0プロジェクトが海外のVCから資金を調達せざるを得ない状況にあります。

SAFT(Simple Agreement for Future Tokens)、SAFTE(Simple Agreement for Future Tokens and Equity)、およびSAFE(Simple Agreement for Future Equity)は、将来のトークン、エクイティ、またはそれらの組み合わせを対象とした出資契約です。これらは、資金調達を行う側と資金を提供する側の権利を定め、エクスポージャーの条件に基づいて分類されます。

- 出資側の制約:LPS法に基づき、トークンを使用した契約による出資が許可されていない。暗号資産の分別管理が実現できない。適切なカストディサービスが存在しないなど。

- 調達側の制約:暗号資産による資金調達を行う際には、暗号資産交換業のライセンスが必要になる可能性がある。トークンの発行に際しても、同様に暗号資産交換業のライセンスが求められる場合がある。

日本の制度的な課題

しかし、この困難な状況に変化の兆しが見えています。経済産業省は2024年2月、投資事業有限責任組合(LPS)が暗号資産(仮想通貨)を取得・保有できるよう法改正することを閣議決定し、関連法案を国会に提出する予定であると発表しました。

LPSは、未公開のベンチャー企業への投資を目的とした投資事業組合の一形態で、出資者の責任は出資額に限定され、よりリスクを抑えた投資が可能になります。この法改正が施行されれば、日本のWeb3.0エコシステムにおける大きな転換点となり得ます。

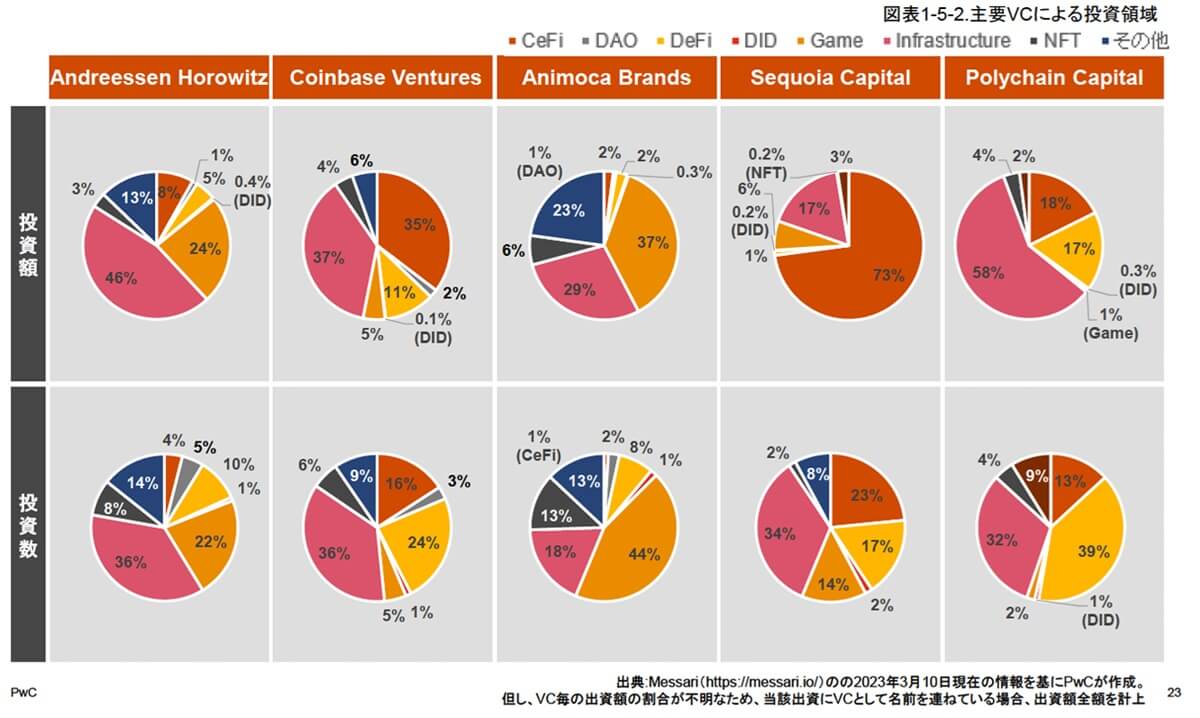

VC動向

VCの動向においては、Web3.0関連のインフラストラクチャ――レイヤー1のブロックチェーン、ウォレット、Dappsの開発ツールなどへの投資が一貫した基盤となっています。これら基本技術への投資を軸に、各VCは独自の投資戦略を展開し、特定のニーズや市場セグメントをターゲットにしています。

トークンを用いた資金調達は、金額・件数ともに、2021年第4四半期をピークに減少傾向にあります。

関連:仮想通貨スタートアップの資金調達額、2023年に前年比68%減

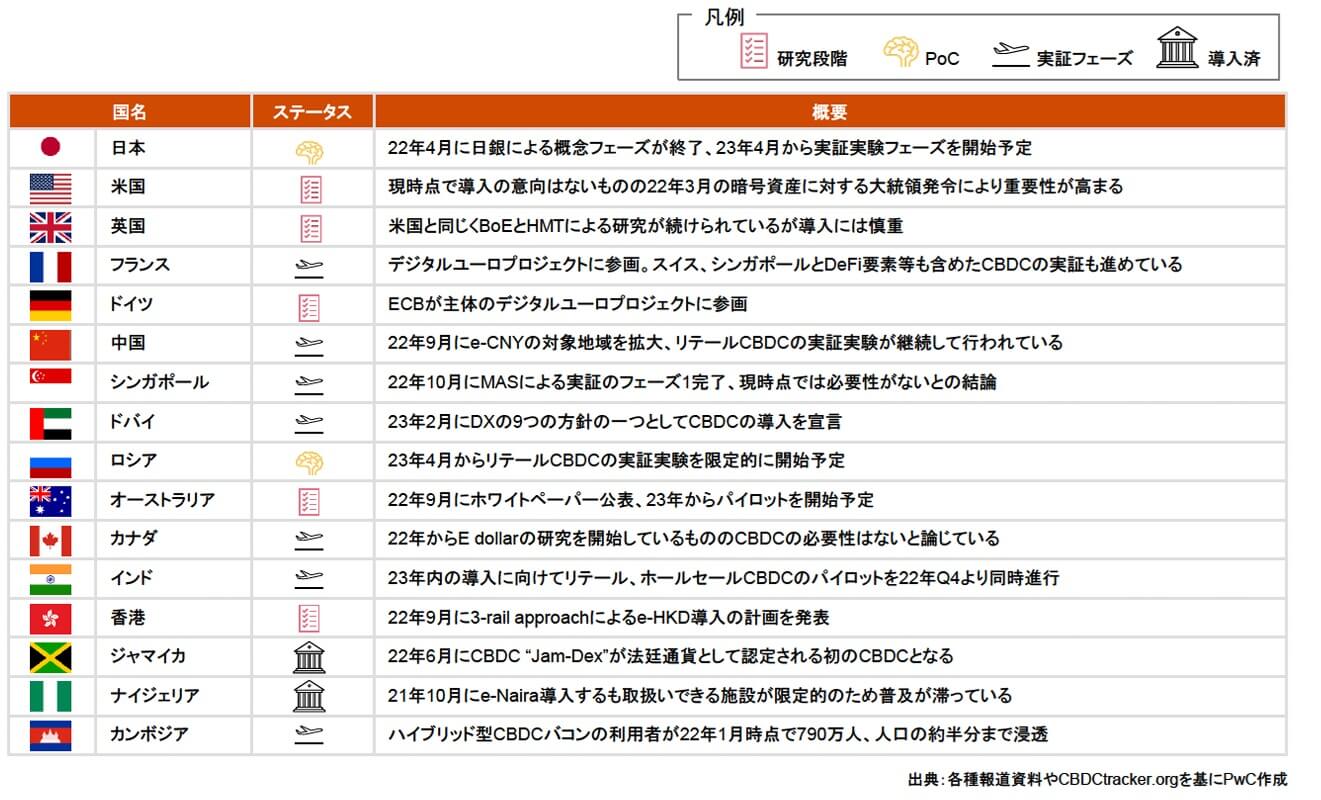

CBDC

中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する研究、概念実証(PoC)、実証試験が世界中で進行中であり、ナイジェリアやジャマイカなど一部の国々では既に導入されています。日本では2023年4月に60社以上を巻き込んだ実証実験フェーズに入り、日本銀行が提供する基盤を利用して、民間からの新サービス提案が期待されています。

CBDCとは

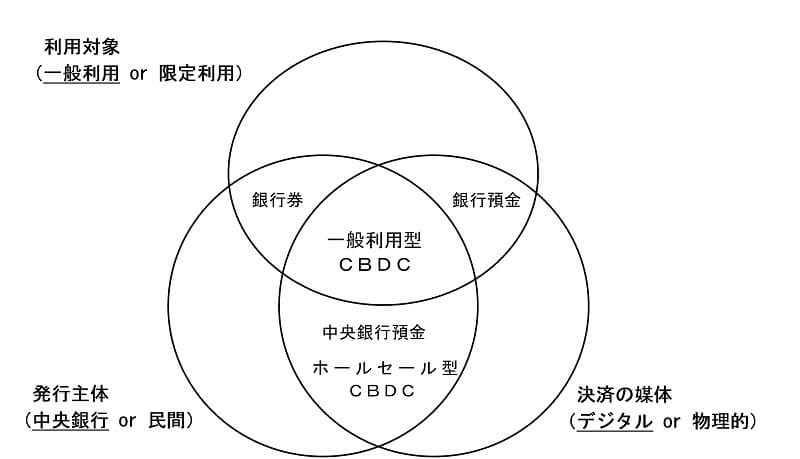

CBDCは、民間銀行が中央銀行に保有する当座預金とは別の新形式の電子中央銀行マネーです。中央銀行の負債として機能し、決済手段として利用されます。また、発行国の法定通貨で発行されることにより、価値の尺度としての役割も担います。

CBDCには二つの主要な形態があります。「ホールセール型CBDC」は金融機関間の大口決済に使用され、一部の取引先に中央銀行から提供されます。一方、「一般利用型CBDC」は個人や一般企業を含む幅広い主体が利用することを目的としており、日本銀行のパイロット実験ではこの形態が対象です。

中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針より 出典:日本銀行

関連:成田悠輔が切り込む『デジタル円実現後の未来』|WebX対談レポート

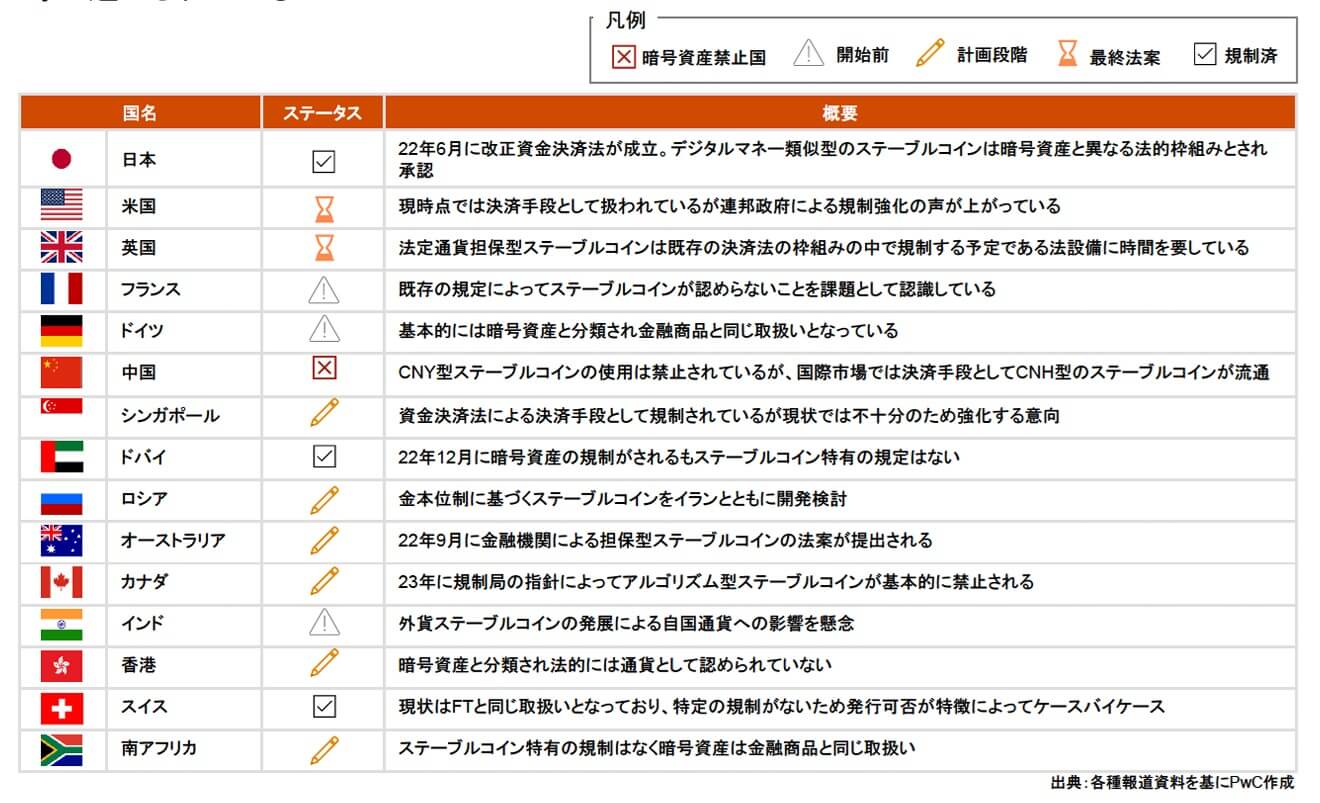

ステーブルコイン

ステーブルコインについては、規制や法案の成立が進行中です。日本では2022年6月に改正資金決済法が成立し、信託型のステーブルコインが「電子決済手段」としての法的枠組みが設定されました。

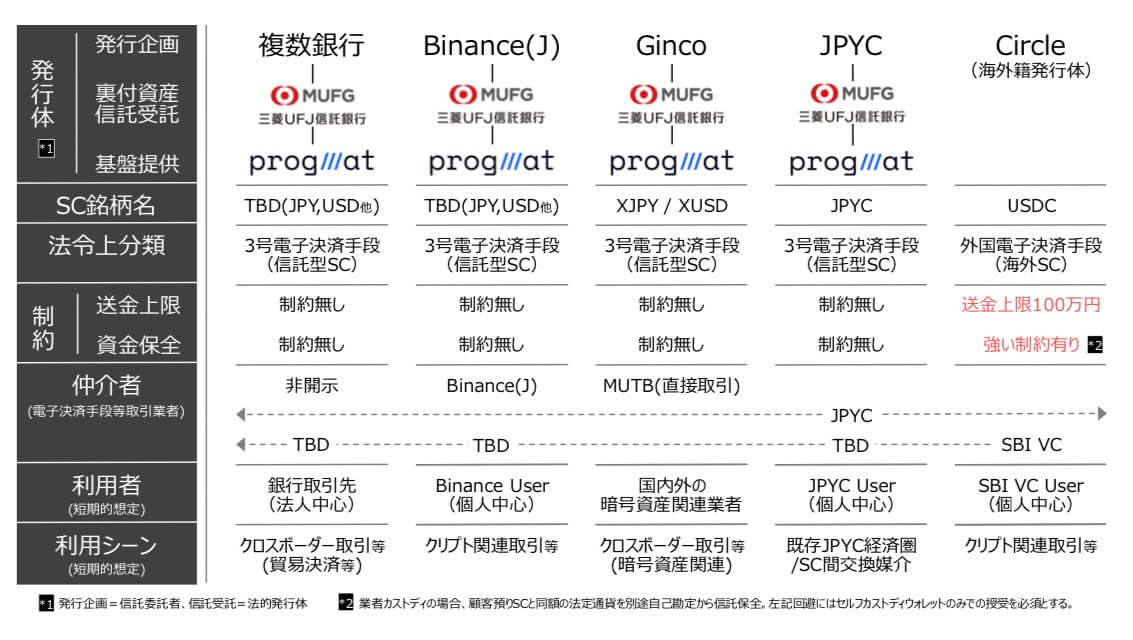

2023年6月より、国内でのステーブルコイン発行が可能になり、さまざまなコラボレーションが進んでいます。Progmat社が開発した「Progmat Coin」の基盤での発行、Binance Japanとの協業、JPYCやXJPYなどのプリペイド型ステーブルコインの国内流通が計画されています。

ステーブルコイン検討中の発行事業者 出典:齊藤達哉|Progmat(プログマ)

CBDCとステーブルコインのどちらが主流になるかは、現在過渡期にあります。ユーザーエクスペリエンスの向上、デジタル証券の決済とのプログラマビリティを含む相互運用性の提供、そしてホールセールCBDCの開発が優先されていない中で、ステーブルコインが国際送金の手段として有効に機能する可能性があります。

関連:三菱UFJ信託、Progmat、STANDAGE、Gincoが国産ステーブルコインの貿易決済活用で共同検討を開始

想定されるWeb3.0の将来像

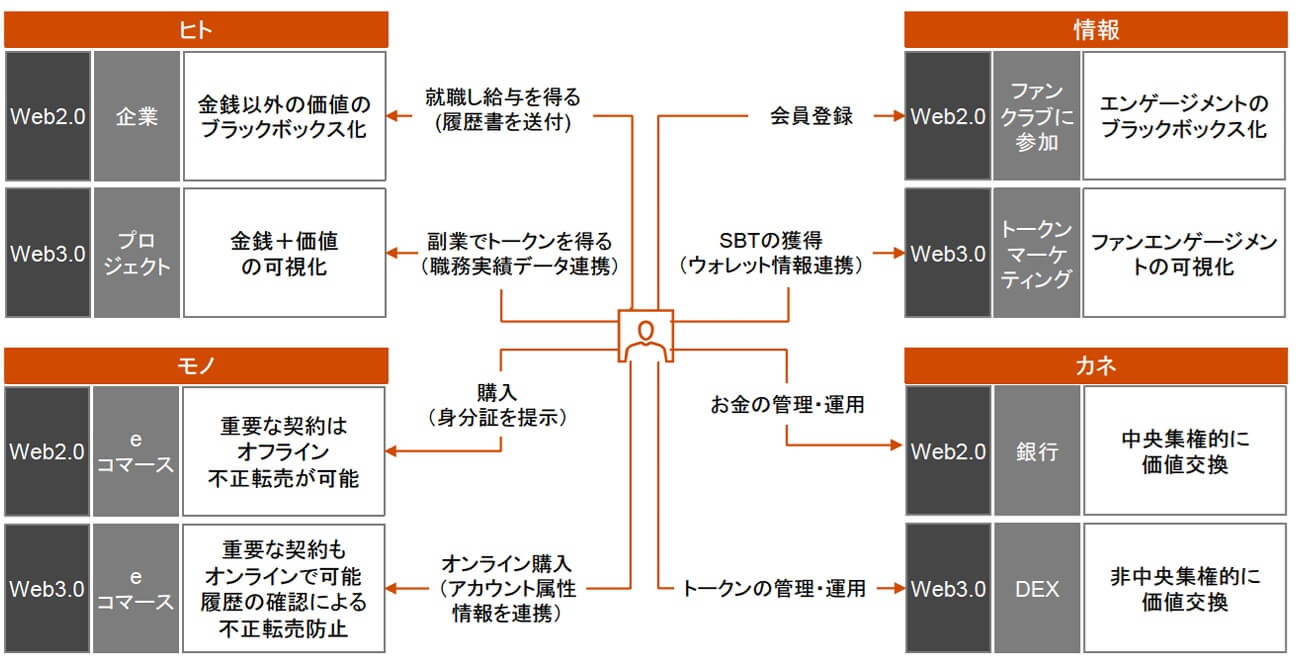

Web3.0は、社会の根幹である「ヒト・モノ・カネ・情報」に影響を及ぼす可能性があります。私たちの日常生活は、お金、証明書、コンテンツがトークン化され、それらが個々人のウォレットに集約されるという、Web2.0とWeb3.0を行き来するハイブリッドな世界観へと変貌しようとしています。

Web3.0は、社会の根幹である「ヒト・モノ・カネ・情報」に対して革新的な変化をもたらす可能性を秘めています。この技術革新により、私たちの日常生活は、お金、証明書、コンテンツがトークン化され、それらが個々人のウォレットに集約されるという、Web2.0とWeb3.0を行き来するハイブリッドな世界観へと変貌しようとしています。

ヒト・モノ・カネ・情報の将来像

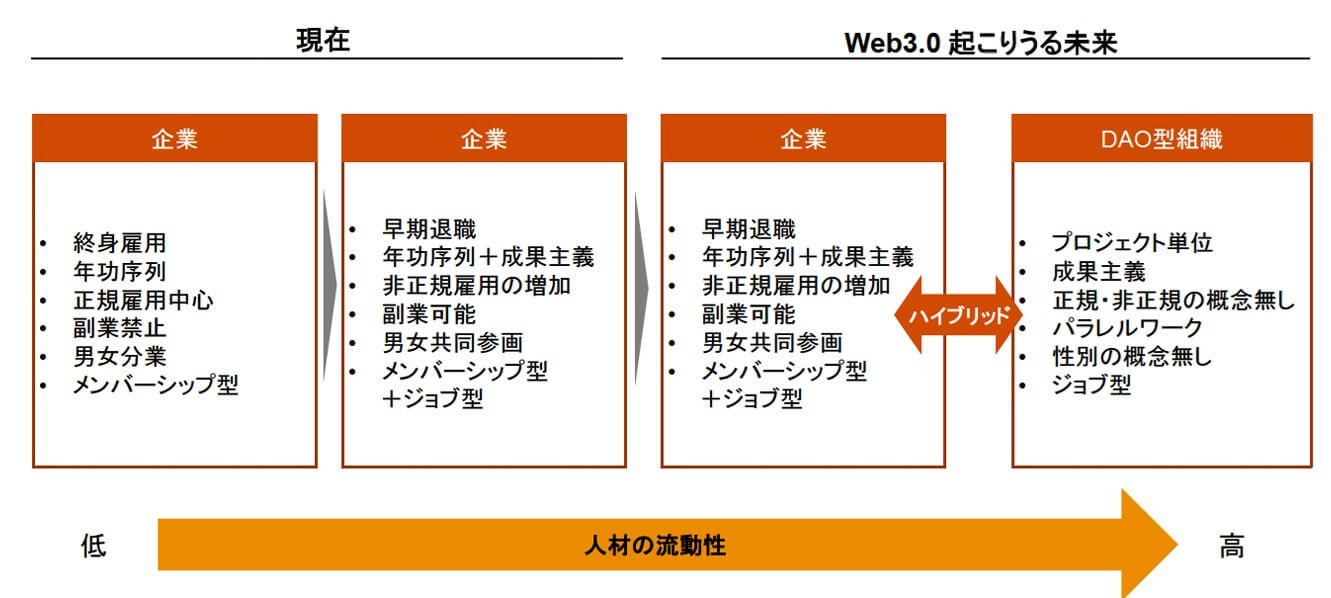

– ヒト:日本の雇用慣行が成果主義へとシフトしつつある中、トークンインセンティブを基にしたDAO型組織の発展が、プロジェクト単位でのパラレルワークや副業の文化を加速させる可能性。

– モノ:デジタルIDの発展がオンラインでの物品取引の信頼度を飛躍的に向上させ、フィジカルな取引と同等の安全性と信頼性をオンラインで実現可能にする。DIDを用いた本人確認により、契約行為もオンラインで完結できるように。

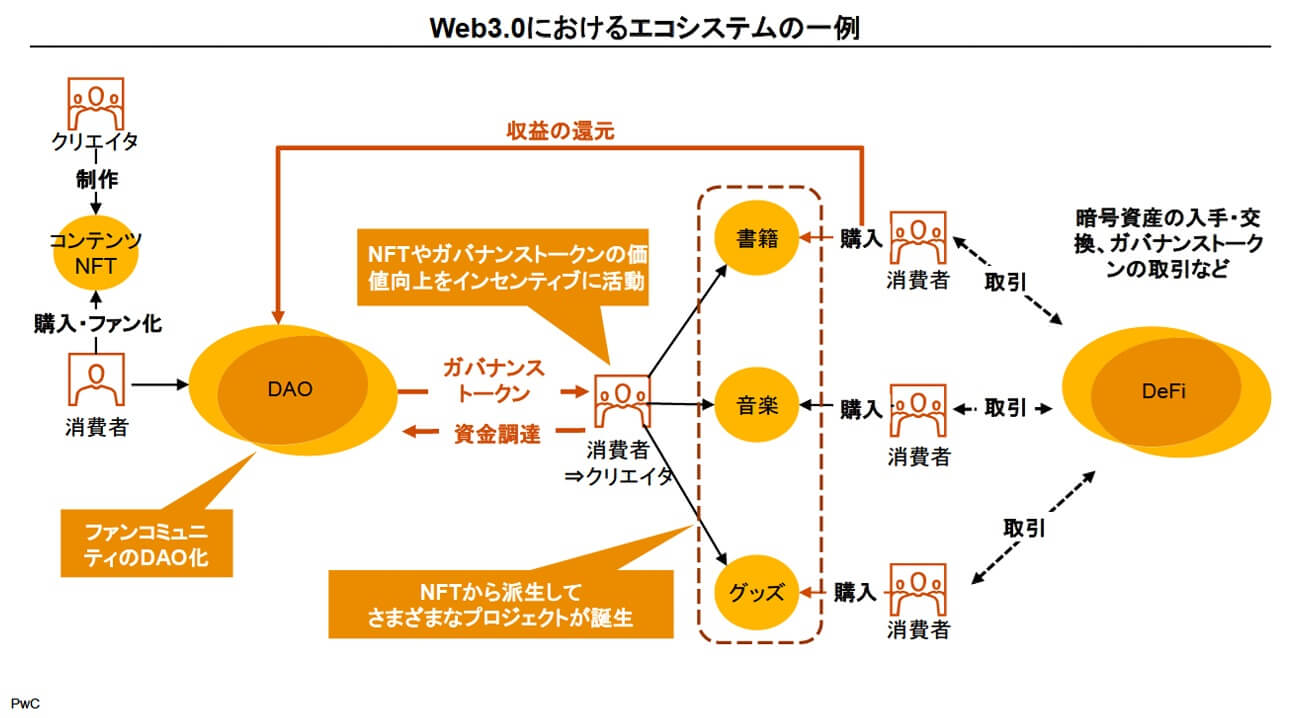

– カネ:消費者やファンが形成するコミュニティに対するマネーの供給により、プロジェクトの収益がコミュニティ内で分配されるという新たなお金の流れが誕生。DAOを通じたNFT化されたコンテンツやガバナンストークンを活用した資金調達、収益管理が行えるようになり、分散型金融市場での資産取引が活発化される。

– 情報:トークンを証明書として活用でき、ユーザー情報を基にした質の高い商品開発やプロモーションが実現可能に。より個人化された消費体験を提供することにつながります。

Society5.0の実現に寄与する

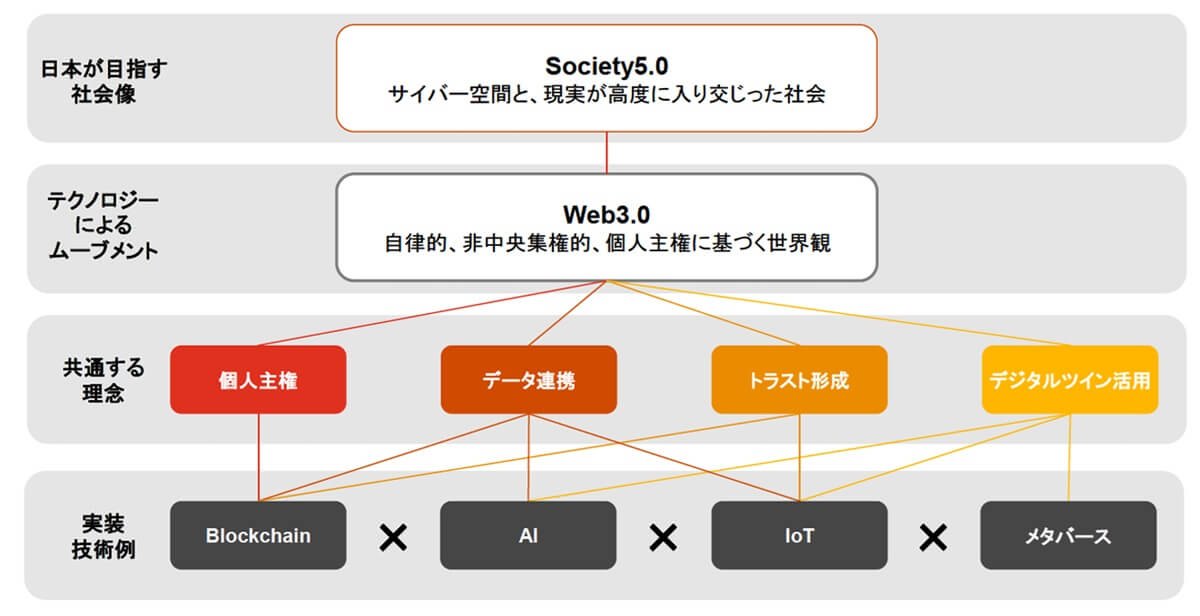

Web3.0には、サイバー空間と物理空間が高度に融合したSociety5.0の実現を加速する重要な役割を担うポテンシャルがあります。Web3.0の理念は、Society5.0の目指す個人主権、データの連携、信頼の形成、デジタル技術の積極的活用といった点で共通点を持ちます。これら二つの概念は相互に補完し合い、社会のデジタルトランスフォーメーションを推進していくことが期待されています。

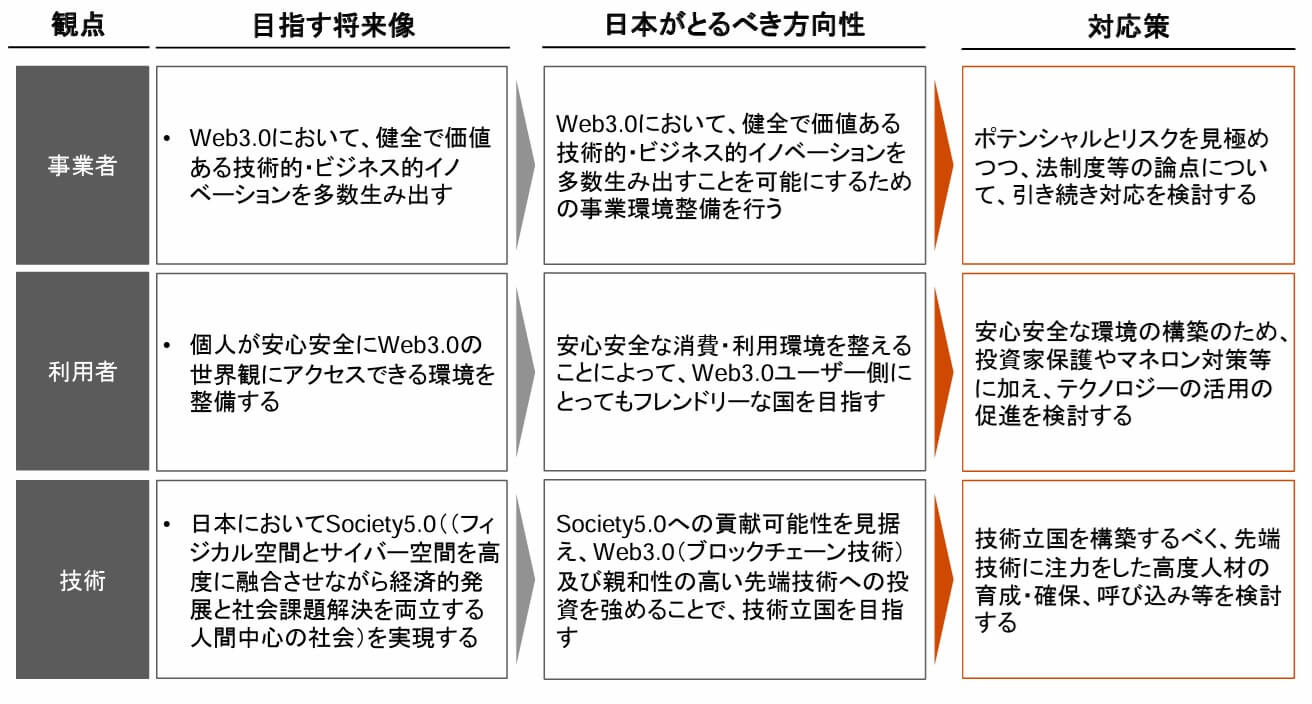

日本が検討すべき方向性

日本がWeb3.0の波に乗るためには、法制度の整備、投資家保護やマネーロンダリング対策、高度人材の育成と確保が必要です。安全な利用環境を実現するための技術、プロジェクトの調査、教育ソリューション、不正対策など、多角的なアプローチが求められます。

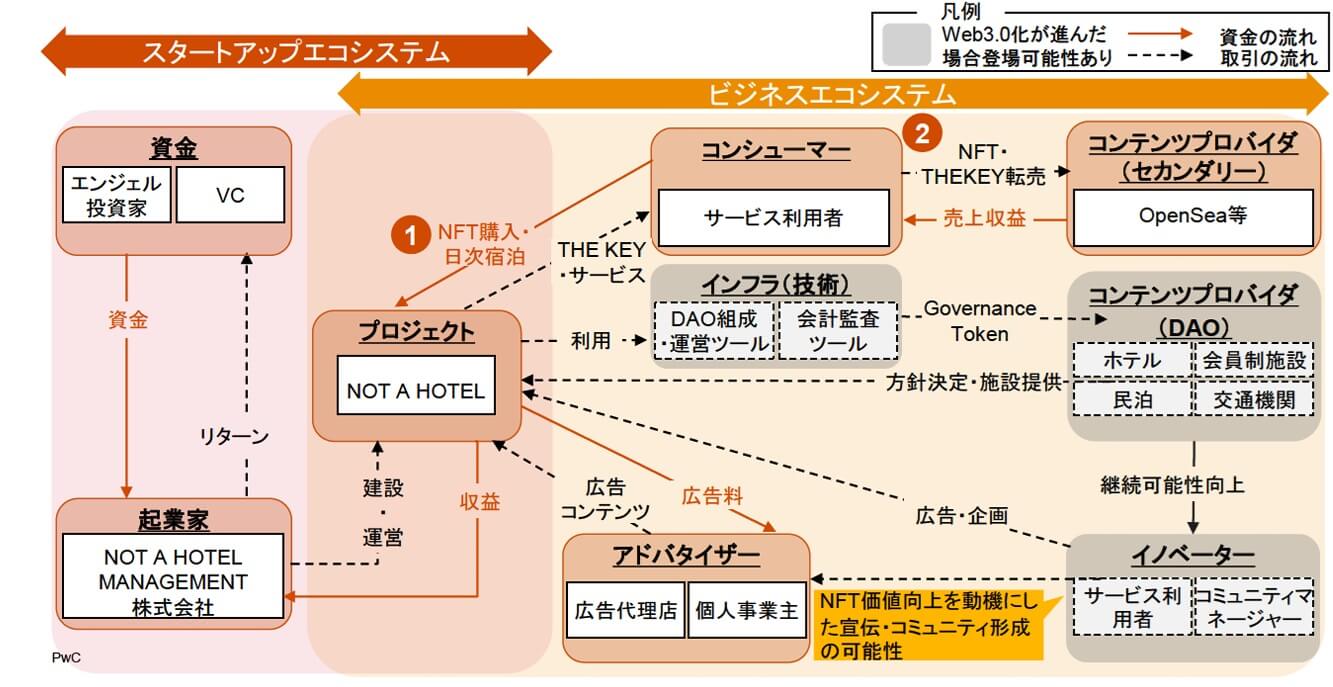

ハイブリッドな世界観:NOT A HOTELの例

Web3.0が普及した将来では、ユーザーはWeb2.0とWeb3.0を日常的に使い分け、より柔軟かつ自由なデジタルライフを享受することが想定されます。

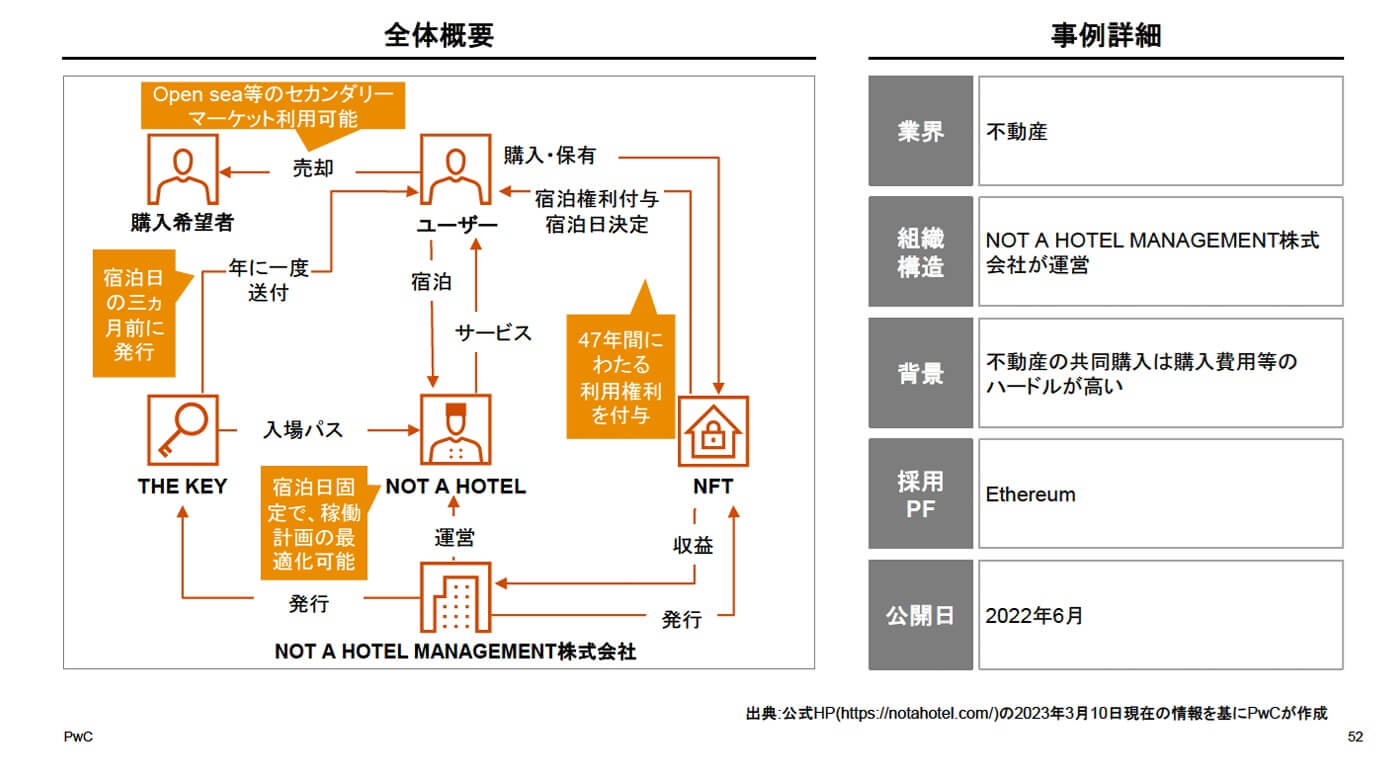

この概念を体現しようとしている代表例が、「NOT A HOTEL」プロジェクトです。ここでは、運営会社が保有する宿泊施設の利用権を一日単位でNFT化し、販売。これらの権利にはイベント参加権も含まれており、権利は施設の耐久年数に準じた47年間持続する設計です。

主なポイントは二つあります。第一に、これまで登記や重要事項説明等の費用がネックだった日時利用権利の流通を、ブロックチェーン技術によって実現していること。第二に、デジタル上で自己の権利を販売し、収益を得ることが可能になることです。

さらに、法整備が進むことでガバナンストークンの活用が容易になれば、広告代理店、会計監査機関、ホテルや会員制施設の管理者などがWeb3.0領域に容易に参入し、ビジネスエコシステムの拡大が見込まれます。

特に注目すべき進展は、国内におけるDAO(分散型自律組織)への法的枠組みの整備が進行していることです。この分野における重要なマイルストーンとして、金融庁は2024年2月に、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。この案によれば、「合同会社型DAO社員権トークン」を通常の合同会社の社員権と同等に扱うことが提案されています。

この改正案が実施されると、DAOに関連するトークンの保有者は、合同会社の社員としての権利を享受できるようになります。これは、組織内での経営権と利益分配の決定において、トークンの保有量に応じて、保有者の影響力や利益分配の比率が変化することを意味します。

関連:合同会社型DAO実現へ前進 金融庁がトークン化社員権の規制緩和案を公表

これらの動きはWeb2.0とWeb3.0の「ハイブリッドな世界観」を実証しています。この世界観では、ユーザーが物理的な現実とデジタルの境界を自由に行き来しながら、新たな価値を創出し享受する事が可能になります。

実際、「NOT A HOTEL」はコンテンツプロバイダのDAO化へとその計画を進めています。2023年11月には、新たな資金調達方法としてIEO(Initial Exchange Offering)を通じた暗号資産の販売を検討するため、GMOコインとの間で覚書を締結しました。「NOT A HOTEL DAO株式会社」を設立し、ガバナンストークン「NOT A HOTEL COIN(NAC)」の発行を計画しています。

関連:NOT A HOTEL、日本初の不動産担保型IEOに向け「NACトークン」販売検討へ

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX