企業主権からユーザー主権へ

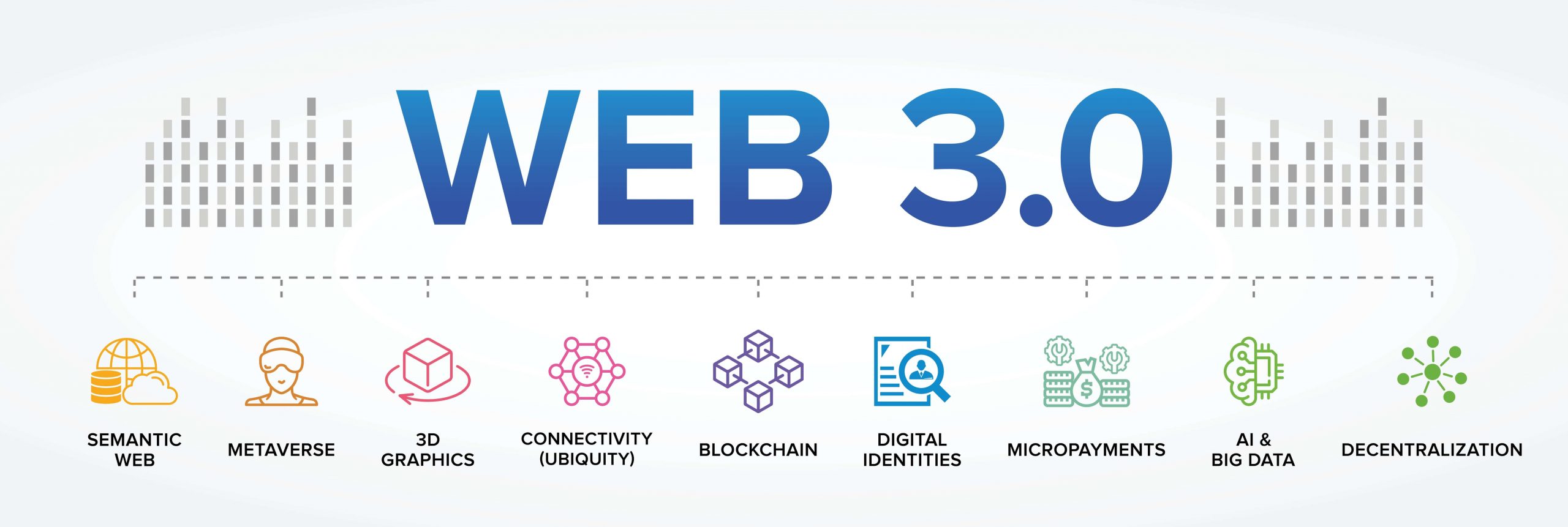

ブロックチェーン技術により、「ビッグテック」などと呼ばれる大企業がサービスを提供する対価としてユーザーのデータを収集および利用していた「Web2」と呼ばれる時代から、ブロックチェーンを基盤にした分散型かつ透明で安全なインターネットを目指す「Web3」時代へ、インターネットは大きな変貌を遂げつつある。

Web3とは、一言で言えば「ユーザー自身が主権を持つことができるインターネットのあり方」だ。様々な方面から多くのプロジェクトがWeb3ムーブメントを牽引しているが、その中でも重要な分野の一つが、これまでの個人情報の管理方法やプラットフォームへのログイン方法に対して、新たなソリューションを提示している「分散型ID」分野だ。

本記事では、これまでの個人情報管理方法における課題やWeb3時代のIDシステムを解説し、具体的なソリューションの一つとしてオントロジー(Ontology)の「ONT ID」を紹介する。

デジタルアイデンティティの課題

IDとは、Identifier(識別子)の略で、あらゆる人やモノのアイデンティティ(ある人やモノが何であるか、そのモノ自体)を識別するために付与される、名前または一連の符号や文字を指している。

身近なところで言うと、車の免許証や保険証、パスポートナンバーといった物理的な形で発行されているものも、メールアドレスやSNSのユーザーネームといったデジタル世界の文字列も、全てIDの一種であり、これらは全て、その持ち主が誰であるかということを示している。

様々な形態のIDが存在しているが、上記のID全てに共通していることが、「単一の集権型組織により発行および管理されている」ということだ。日本の場合、免許証や保険証、パスポートなどの公的IDは全て、国または都道府県から交付されている。一方でデジタル世界では、政府に代わり企業がIDを発行することが多い。例えば、多くの人が使用しているGmailのアドレスはGoogleという大企業から発行されているし、SNSのユーザーネームは、そのSNSプラットフォームにより管理されている。

この中央集権型のIDシステム、特にデジタル世界でのIDシステムには、いくつかの課題が存在している。

個人情報の商品化

一つ目は、このようなシステムで管理されているのは個人情報であるにもかかわらず、その個人情報の持ち主であるユーザーに、ほぼ管理権が無いということだ。その代わりに、IDを発行する企業や組織が、ユーザーの個人情報を収集、管理および所有している。

例えば、Googleでアカウントを作成し、メールアドレスというIDを付与されたとする。その瞬間から、そのユーザーが何を検索したのかや、どこへ行ったかなどの情報がGoogleに集積されていく。また、他のプラットフォームを利用する際に、同じアドレスをIDとして利用しログインした場合、ID発行元のGoogleは、そのユーザーがどのプラットフォームにログインして何をしたかなどプライバシーに関わることを、より広範囲に把握できてしまう。

ID付与の対価にユーザーが「提供」したデータは、企業に収集されるだけでなく、多くの場合、ユーザーの知らないところで、分析および利用されている。ターゲット広告に利用されたり、大規模なところでは国政選挙でのデータ分析などにも利用されている。つまり、個人情報が商品のように扱われてしまっている。

データ漏洩とハッキングリスク

二つ目は、既存のIDシステムでは、データが組織の単一のサーバーに保管されているため、ハッキングや漏洩のリスクが高くなってしまうということだ。

21年5月には、アイルランドの医療サービス機関が攻撃を受け、患者の機密医療情報や個人情報がネット上に晒されるという事件が起きた。この結果、見知らぬ人物が自宅を訪問してきたという被害も報告されている。また、被害を受けたのはユーザー側だけでなく、一部地域で病院の予約件数が大幅に減少するなど、サービス提供側にも損害が出ている。

関連:医療データ漏洩を分散型デジタルIDがどのように防ぐか|Ontology(オントロジー)寄稿

Web3時代のアイデンティティ

このような現状に警鐘を鳴らすかのように、「自己主権型アイデンティティ(SSI:Self-Sovereign Identity)」という概念が台頭してきた。

自己主権型アイデンティティとは、一言で言えば、「ユーザー自身が各自のアイデンティティに対して主権を掌握できる」ようなアイデンティティ管理システムの存在方法を示している。要するに、今までのように、企業や組織などのID発行元およびID管理主体がIDや個人情報に関する権限を握るのではなく、そのIDや個人情報を保有する個人が、自身のデータを他人に干渉されずに管理できるようにしよう、ということだ。

自己主権型アイデンティティの基盤には、ブロックチェーンを初めとした分散型台帳技術が存在している。このような技術を活用することにより、中央集権型の管理者や仲介者が存在しない、分散的で改ざんが不可能なIDシステムを構築することが可能になる。そのため、ID管理者による個人情報の搾取やデータ漏洩などという、既存の課題の解決策になるのではないかと期待されている。

この自己主権型アイデンティティという概念の中核には、分散型台帳技術に加え、分散型ID(DID:Decentralized Identifier)およびVC(Verifiable Credentials)という概念が存在している。

関連:分散型アイデンティティ(DID)と自己主権型アイデンティティ(SSI)の進歩|新たなユースケースとは=XSL Labs寄稿

分散型ID

分散型ID(DID:Decentralized Identifier)とは、その名が示す通り、中央集権的な組織や第三者に頼らずにユーザーが発行および管理可能な、新たなタイプのIDを指す。

既存のIDシステムの枠組みでは、ユーザーは企業からIDを発行してもらい(GoogleならGmail、Twitterならユーザーネーム)、そのデータはその企業のサーバーに保管されていた。一方で分散型IDシステムでは、これをブロックチェーンの公開鍵および秘密鍵の仕組みならびにデジタル署名技術を活用して実行する。ID発行プロセスは自動化されており、第三者は関与していない。

ユーザーが第三者に自身のアイデンティティを証明したい際は、秘密鍵で署名するだけで、暗号学的に署名者がそのIDの持ち主ということが証明されるため、既存のIDシステムと異なり、パスワードが必要ない。

つまり分散型IDとは、言うならば「暗号学を用いて発行および管理しているパスワード不要のユーザーネーム」のようなものだ。

関連:W3Cが取り組む分散型ID(DID)標準化とは=XSL Labs寄稿

関連:DID(分散型ID)とは 将来的なユースケースを解説|XSL Labs寄稿

VC(Verifiable Credentials)

分散型IDと共に自己主権型アイデンティティの支柱となっている考え方が、VC(Verifiable Credentials)だ。VCは、直訳で「検証可能な認証情報」を意味しているが、多くの場合、認証情報自体ではなく、「検証可能なデジタル認証情報を発行したり検証したりするシステム」全体を指している。

「Credential(=認証情報)」とは、分かりやすく言えば、証明書だ。車を運転できるということを証明する免許証も、学位を取得したことを示す卒業証書も、最近では新型コロナウイルスのワクチンを接種したことを示すワクチン証明書も、全て何かを示す証明書(Credential)の一種だ。

VCとは、分散型IDと同様に分散型台帳技術や暗号学を活用することにより、単一の組織に頼らずに、様々な証明書発行および管理を可能にするために開発されている規格だ。これにより、暗号学的に安全で即座に検証可能なシステムが構築できる。また、何かを証明する際に、ユーザー自身が開示したい内容を選択できるため、例えば成人していることを示すために生年月日ではなく生まれ年のみを提示するなど、個人情報の開示が最小限に抑えられる。

関連:検証可能な資格情報(クレデンシャル)のユースケースとは=XSL Labs寄稿

ONT IDのソリューション

上記のような概念を具現化しているソリューションの一つが、信用を基盤にした分散型ネットワーク構築に注力するプロジェクト「オントロジー(Ontology)」が開発を行う「ONT ID」だ。ONT IDでは、上述のような自己主権型アイデンティティを実現するための枠組みが提供されており、ウェブ技術の標準化に取り組む「W3C(ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)」の、分散型IDおよびVC水準に則って作られている。

ONT IDを利用することによりユーザーは、暗号学に基づいたデジタルIDをネットワーク上で発行し、他のユーザー間でのコミュニケーションの際や、様々なデータやサービスを利用したい時に、そのIDを用いて身分を証明することができる。ONT IDは様々な構成要素(下記参照)から成り立っており、プラットフォームへのログインからKYC認証(身元確認)に至るまで、これまでのID認証システムで可能だったことは全て、ONT IDのフレームワーク内で提供されている。

ONT IDは、ブロックチェーン技術やデジタル署名を活用することにより、以下のような特徴を有している。

ONT IDがIDを紐づけることができるのは、個人だけに限らない。企業や組織、機関はもちろん、携帯や車、IoT(モノのインターネット)デバイスなどの物体や、リサーチ内容や創作物などのコンテンツも、IDを受け取ることができる。

ONT IDはオントロジーブロックチェーンの他、イーサリアムおよびBSC(バイナンス・スマートチェーン)でも利用可能だ。

関連:オントロジーが新たな分散型IDソリューションをリリース

ONT IDのプロダクト

ONT IDは、「ONT Login」「ONT TAG」および「OScore」という3つのプロダクトから構成されている。

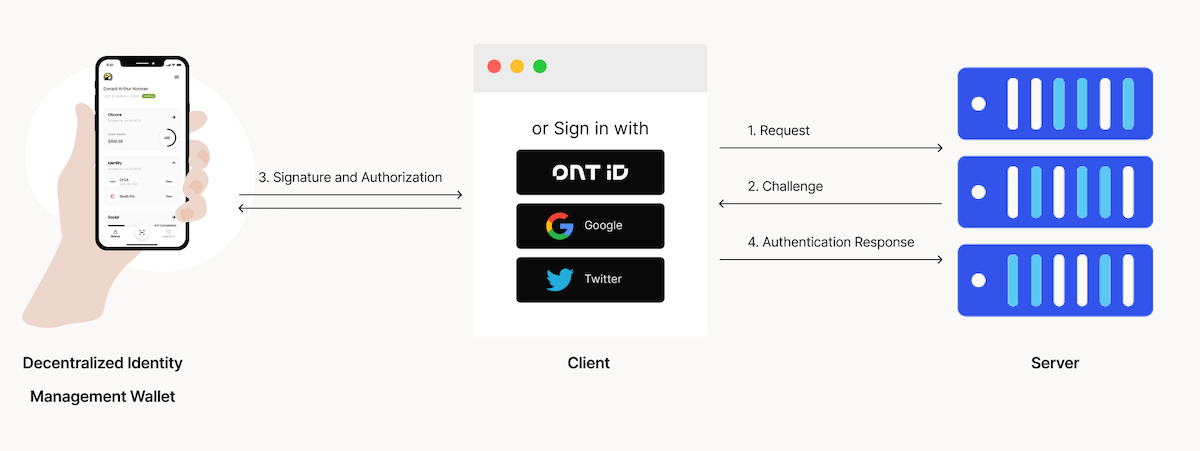

ONT Login

ONT Loginとは、ONT IDにて分散型のログインサービスを提供しているプロダクトだ。開発者はONT Loginを実装することにより、ONT IDのネットワーク内にて、簡単にスムーズなログイン体験を提供することができる。

ONT LoginはONT ID保有者向けにログイン体験を提供しているため、ユーザーはONT IDおよびONT IDを管理するためのウォレットが必要だ。とはいえ、前述のように分散型IDではパスワードが不要なため、ONT Loginが実装されているウェブサイトやアプリにログインする際、ユーザーはウォレットを介してデジタル署名をし、必要に応じて身分を証明するためのVCを提出すれば、あとは自動的にログインが完了する。

出典:ONT Login

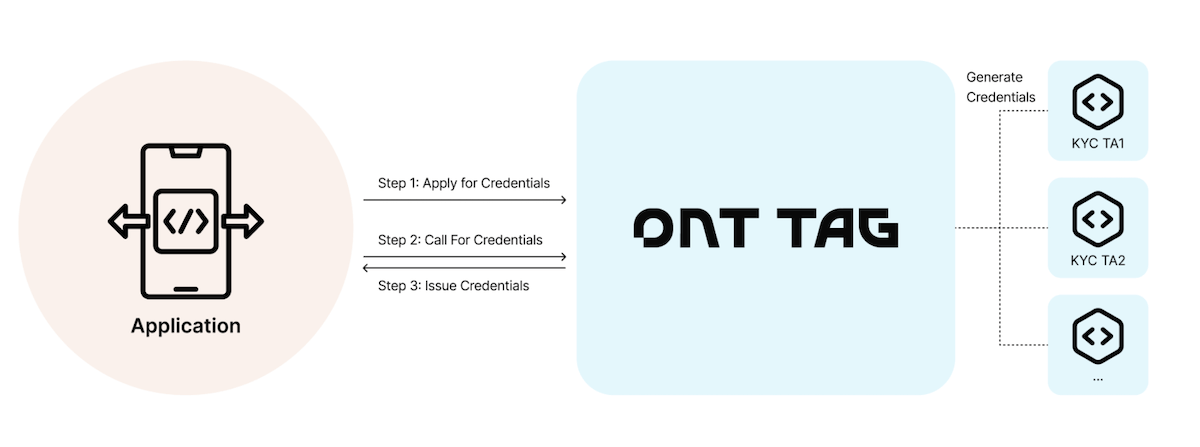

ONT TAG

ONT TAG(Trust Anchor Gatway)システムでは、ONT IDおよびそのネットワークを基盤とした、KYC(身元確認)サービスを提供している。ONT Loginと並ぶONT IDの構成要素の一つだ。

ONT TAGは、IdentityMind、CFCAおよびShufti Proなどといった外部のアイデンティティ認証サービスと連携しており、ユーザーはTAGおよび外部サービスを介して、KYCやID認証を完了できる。

外部サービスに認証を依頼しているとはいえ、認証に必要な情報は全てブロックチェーン上に保管されているため、ユーザーが主権を手放すことはない。またプロトコルはエンドツーエンドで暗号化されており、ゼロ知識証明などの暗号学的アルゴリズムもサポートしているため、ユーザーのプライバシーが最大限にまで保護されている。

出典:ONT TAG

OScore

オントロジーは、ONT IDをVCの概念と組み合わせることにより、信頼を基盤とした分散型ネットワーク構築に取り組んでいる。このネットワークでは、信用スコアを付与したり相互認証を行うことにより、中央集権型の組織に依存しなくとも、信用を可視化することが可能になる。

このシステムを支えているのが、オントロジーの「OScore」というプロダクトだ。OScoreとはブロックチェーン上での評判および信用を計測するためのプロトコルであり、トランザクションデータを基に、客観的な判断基準でアカウントの信用度を点数で表している。

関連:DeFi分野に注力するオントロジー、レンディングサービスをローンチ

関連:信用に基づくDeFiプラットフォームWing、オントロジーブロックチェーン上で稼働開始

企業との提携

ONT IDは既に、いくつかの有名企業のプロダクトに組み込まれている。

出典:ONT ID

メルセデスベンツグループ

メルセデスベンツグループ(旧ダイムラー)は、オントロジーと提携し、ONT IDを基盤にしたデジタルドライバーサービス、「ウェルカムホーム(Welcome Home)」を開発している。ウェルカムホームでは、ブロックチェーン技術および分散型IDを活用することにより、個人の車内体験をよりパーソナル化し、その管理プロセスを簡略化している。

具体的には、自家用車を購入する際にONT IDを介して即座にKYCを実行できる、車をレンタルする際にONT IDに紐付けられたプロフィールの好みに応じて好きな車を選択できる、自車での設定(音楽や証明、空調など)を、ONT IDを介してレンタルカーにも自動的に受け継ぐことができるなど、あらゆる車内体験を個人のニーズに合うようにカスタマイズできる。

また上述のようにプライバシーにも配慮されているために、車の貸主や第三者へ、ユーザーが許可した情報以外が漏れることはない。

関連:分散型ネットワークのオントロジー、自動車大手ダイムラーと提携 デジタルドライブサービス提供へ

関連:オントロジーとダイムラーモビリティ共同開発の「デジタルドライバーサービス」を概説

オントロジーは、自動車産業での分散型ID導入に積極的に取り組んでおり、メルセデスベンツグループ以外にも、21年には移動サービス用ブロックチェーンの開発を行う「bloXmove」との提携を発表。bloXmoveのプラットフォームにONT IDを持ち込み、運転免許証などの検証可能な証明書(Credential)を、匿名性の高い方法で共有できるようにするなど、移動サービス分野における利便性およびプライバシーを追求している。

関連:オントロジー、モビリティ用ブロックチェーン開発のbloXmoveと提携

MicroWorkers

雇用主およびフリーランサーを繋ぐクラウドソーシングプラットフォーム「MicroWorkers(マイクロワーカーズ)」にも、ONT IDが統合されている。

ユーザーは、マイクロワーカーズ上の自身のアカウントをONT IDと紐づけることにより、アカウントに記録されているこれまでの仕事の記録や評価スコアなどを、オンチェーンに記録できるようになるため、第三者や仲介者による改ざんの懸念がなくなる。またONT IDでの記録はエンドツーエンドで暗号化されているため、個人情報が漏洩する心配もない。

マイクロワーカーズでは、ONT IDと共にオントロジー開発のウォレット「ONT Wallet」も統合している。これにより、仮想通貨での報酬受け取りという選択肢がフリーランサーへ提供されている。

関連:フリーランサーも仮想通貨で報酬受け取りが可能に、オントロジーがウォレット統合を発表

ROCKI

ONT IDが利用されているのは、オントロジーブロックチェーンだけではない。21年5月、オントロジーはBSC(バイナンス・スマートチェーン)上のストリーミングサービス兼NFTプラットフォームの「ROCKI」との提携を発表した。

ROCKIはオントロジーのONT IDを統合することにより、アーティストを模倣している迷惑者や贋作販売など、KYCが不十分でないことにより引き起こされている様々な課題が解決されるだろうと期待されている。

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX