Web3.0とは

Web3.0(ウェブスリー)はパブリック・ブロックチェーン(非許可型分散ネットワーク)を活用した、非中央集権型のインターネット。NFT(非代替性トークン)や暗号資産(仮想通貨)を用いた金融・資産取引、組織の自律的な運営(DAO)といったユースケースが次々と誕生しており、ユーザーは中央管理者なしでアプリケーションにアクセスできる。

Wen2.0では情報発信者と閲覧者の双方向的なやりとりが可能となったが、GAFAM(米国のIT巨人Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftの総称)を始めとするプラットフォーマーに資本や付加価値が集中しやすい性質があった。

一方、経済力・競争力低下が長年の課題となる日本にとってWeb3.0は、グローバルにビジネスを展開しやすい点でチャンスでもある。アニメ、マンガ、ゲーム等のポップカルチャー(大衆文化)のほか、グルメや地方の観光体験などコンテンツ産業のIP(知的財産権)レイヤーが強力な日本にとって親和性が高い側面がある。

新たな価値創造やイノベーションの加速に向けて、課題となるのは企業や個人のWeb3.0進出に適した法制度などの環境整備。イノベーションの主体となる人材を日本で育成、また海外から呼び込むべく、関係府省庁で施策検討が進められている。

- 目次

長期的な日本のGDPの低迷

1990年代初頭のバブル崩壊以降、日本経済は総じて低成長を続けていることから「失われた30年」とも称される。

この30年に世界経済は情報革命の本格化を迎え、米国、中国、インド、シンガポールなど主要各国が飛躍を遂げた。IMFのWorld Economic Outlook Databasesに基づいて九州大学大学院 経済学研究院 教授 篠崎彰彦氏がまとめた報告書によると、1980年には日本のわずか4分の1に過ぎなかった中国は40年間でGDPを46倍に拡大、今では日本の2.7倍の規模に達し、米国に次ぐ世界第2位に躍り出た。

一方、1980年代に「Japan as No.1」と称されるほど成功を遂げていた日本経済は、成功体験にとらわれ、産業構造を変化できないでいる。

その結果、1990年代まで世界第2の経済規模を誇っていた日本のGDPは1990年代半ば以降ほぼ横ばいとなり、中国・インドに追い越され、現在では世界第4位に後退。

所得水準や豊かさを示す指標「1人当たりGDP(ドルベース)」でも同様だ。篠崎教授によれば、日本は1995年には3位、2000年には2位にまで上り詰めたが、今では上位20位圏外となっている。

日本の所得水準低下の内的要因としては、高齢化、労働力の低下や人口減少などの問題があり、国の一般会計歳出に占める社会保障の割合が増加。外的要因としては、海外由来のエネルギーショックや不確実性の高まりが円安方向へ為替変動を引き起こした結果、40年ぶりの高い物価上昇を経験、サービス輸出拡大が課題となっている。

日本企業のビジネス環境がますます厳しくなる中、全世界のデジタル企業との競争に打ち勝つには、産業構造の抜本的な改革が求められる状況にある。

貿易や投資関係強化による海外需要取り込み、越境ECの活用拡大に向けて、日本政府は成長分野への重点的な投資喚起、生産性向上に向けた人的資本投資の強化を表明。政府が主導となって本格的に日本のIT化を図る「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の取り組みを進める中で、「Web3.0サービスの利用拡大」にも焦点を当てている。

欧米諸国や中国のWeb3.0政策

Web3.0関連市場は急激に拡大しており、今後数年間で技術的なフォーマットや規制の枠組み等のスタンダードや、各市場の勝者が決しかねない。そのような状況をふまえ欧米諸国や中国政府がWeb3.0時代を見据えた戦略の検討を急いでいる。 米国では、22年3月にバイデン大統領が「デジタル資産の責任ある発展を保証するための大統領令」に署名し、Web3.0時代においてもデジタル経済圏のイノベーションをリードし続ける決意と覚悟を示し、国家戦略のとりまとめを命じた。

これに併せて、資産運用最大手ブラックロックが仮想通貨交換業大手のコインベース・グローバルと提携、ナイキ社によるNFT・メタバース(仮想空間)事業への参入等、主要な米国企業がWeb3.0事業に参入している。

中国では2021年に策定された「第14次5ヵ年計画」において、デジタル経済の発展が重要な国家目標として位置づけられており、人工知能、5G、ビッグデータ等と並びブロックチェーンもDXの重点技術として組み込まれている。

中国の「特別行政区(SpecialAdministrativeRegion)」と位置付けられる香港は、仮想通貨の中心地(ハブ)を目指す構想を掲げており、認可されればチャイナマネー(中華圏の資金)流入も見込まれる。

香港証券先物委員会(SFC)は2月20日、23年6月を目処に仮想通貨取引所のライセンス要件と個人投資家の仮想通貨取引を認可する草案を公開した。

関連:ビットコイン直近高値圏で推移、香港情勢にチャイナマネーの流入示唆も

足元では、中国で唯一の規制準拠パブリックチェーンとされるConflux Network(CFX)が中国SNS大手Little Red Bookと23年1月に提携したほか、China TelecomとブロックチェーンSIMカードを開発していることが2月にわかった。

中国大手テック企業テンセントやアリババ等は国外でクラウド事業を強化、中国国内ではNFTへ参入している。21年から仮想通貨の取引やマイニングなど関連活動は全面的に禁止されているため、仮想通貨を使用しないNFTプラットフォームが開発されている。

また中国では大規模なメタバースの開発支援も計画されており、上海市は7月、メタバース開発に特化した約2,000億円(100億元)規模のファンド設立を含む、技術産業支援の強化を発表。

23年2月末にはファーウェイクラウドが「メタバース&Web3.0同盟」を立ち上げ、ポリゴン ( MATIC )、Deepbrain Chain ( DBC )、Morpheus Labs ( MITX )、BlockChain Solutions との協力を発表した。

日本政府のWeb3.0政策推進

日本では自由民主党デジタル社会推進本部が22年1月に「web3プロジェクトチーム(旧:NFT 政策検討プロジェクトチーム)」(web3PT)を設置。web3PTは22年3月に発行した提言書「NFTホワイトペーパー」の中で、Web3.0を「デジタル経済圏の新たなフロンティア」と位置付けて、その起爆剤であるNFTを含む経済圏の育成を国家戦略として定めるべきと提言した。

これがきっかけとなって、自由民主党のデジタル社会推進本部はデジタル施策に対する具体的な提言「デジタル・ニッポン 2022」を発表。人材の流出につながる、日本の抱える税制課題などを明確にした。

こうした提言を受けて日本政府は22年6月、成長戦略にWeb3.0の環境整備を盛り込むことを閣議決定。NFTやDAO(自律分散型組織)利用等のWeb3.0推進に向けた、環境整備の検討を進める方針を明言した。

岸田政権は2021年の発足当初より、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした「新しい資本主義」を掲げてきた経緯がある。

岸田総理は22年5月に英国金融街シティの講演で「資産所得倍増計画」を打ち出し、日本への投資を呼びかける中で「ブロックチェーンやNFT、メタバースなどWeb3.0の推進のための環境整備も含め、新たなサービスが生まれやすい社会を実現する」と言及していた。

同年11月に岸田政権が掲げた「スタートアップ育成5か年計画」では「ブロックチェーン技術とWeb3.0(分散型ウェブ)の税制を含む環境整備を進める」と明記された。

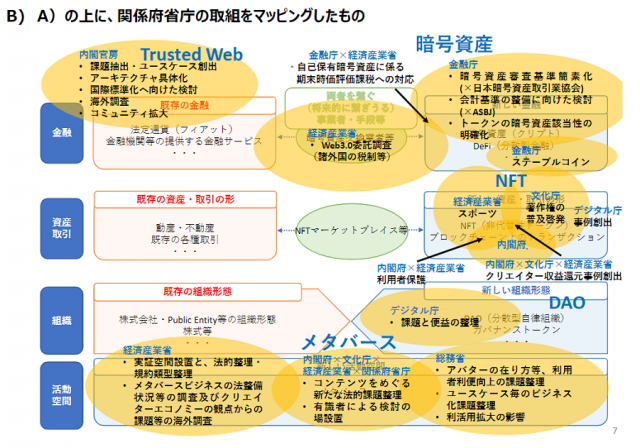

岸田政権の号令を受けて、22年下半期に金融庁や経産省を含む関係省庁がWeb3.0事業環境整備に向けて本格的に動き出した。23年度税制改正では、仮想通貨の法人税のルールに関する一部見直しが行われた。海外流出せざるを得なかったスタートアップ企業にとって、大幅な状況改善に向けて重要なステップとなっている。

デジタル庁の発足

22年9月30日にデジタル庁は、これら各省庁の環境整備を統括し、法改正を含む環境整備を検討する「Web3.0研究会」を設立。民間企業、経済学者、研究機関を背景に持つ様々な経歴の有識者が参画している。

Web3.0研究会は、Web3.0のユースケースの便益やリスクを評価し、経済成長につなげるために必要な環境整備に関するレポートを22年12月に提出。ブロックチェーンを活用したサービス・ツールについて現行法や規制ではコントロールが困難な領域を明示し、関係府省庁と連携してグローバルな議論や知見にタイムリーに接する環境整備を図る。

出典:Web3.0研究会

デジタル庁とは

デジタル社会実現の司令塔として2021年9月に設立した組織。施策の推進や関係省庁との調整を図りつつ未来志向のDXを推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で作り上げることを目指している

▶️仮想通貨用語集

Web3.0と国内IPの親和性

Web3.0分野は、内閣府が推奨してきたクールジャパン戦略や、日本全体の活力を上げることを目的とした「地方創生政策」とも親和性が高いとして注目を集めている。

日本はアニメやゲーム等の国際的競争力を有する豊富かつ上質な知的財産(IP)を保有しており、商品・サービスの海外需要開拓につなげることで経済価値を生む可能性があると指摘されている。

アーティストや組織が発行するNFTやファントークン等の活用により、IPホルダーやクリエイター等の更なる収益源の確保、ロイヤリティの高いファンの維持、ひいては文化経済領域の産業振興につながる等の期待がある。このような日本の強みを伸ばしていけるような環境を近い将来に創出していくことも重要となる。

また地方では、スタートアップ企業が主体となり、自治体とも連携しながらWeb3.0技術やNFT(非代替性トークン)、DAO(自律分散型組織)を活用して地方の課題を解決し、活力を高めようとしている。

1月30日の衆議院予算委員会で岸田総理は、「メタバースは地理的な制約を超えた活動や交流を可能とする技術のひとつ。新たな人的交流が生まれ、地域の暮らしやすさが向上する影響が考えられる。」と評し、「新興技術の普及・発展を日本がリードするとともに、国民のリテラシーを高めるために(Web3.0に関する)国際イベントの検討を含め、政策を前に進めていくことが重要だ。」と言及した。

金融庁による、NFTの暗号資産該当性に関する解釈の明確化

2023年3月24日、金融庁は、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の16番目の節、「暗号資産交換業者関係」の一部改正案に対するパブリックコメントの回答を公表した。その中には、各種トークン、特にNFT(非代替性トークン)の暗号資産該当性についての新たな見解が含まれた。

金融庁によれば、暗号資産規制の対象外となるNFTの範囲が具体的に明示されており、これによりNFTに関連するビジネス展開が一層加速することが見込まれている。具体的には、主に二つの要件が指摘されている。

① 発行者が「トークンが不特定の人々に対して物品等の代価の支払いに使われる意図がない」と明確に示している必要がある。これは、発行者や取り扱い事業者の規約や商品説明において、トークンが決済手段として使用されないことが明示されている場合、あるいはシステム自体がそのような使用を許容しない仕組みになっている場合などを指す。

② トークンの財産価値(価格や数量)、技術的特性、仕様などを総合的に考えて、物品等の決済に使用可能な要素が限定的であること。例えば、トークンの単位あたりの価格が非常に高額(パブリックコメントの回答によれば1,000円以上)であったり、発行数が限られている(パブリックコメントの回答によれば100万個以下)などがこれに当たる。

近年、暗号通貨投資家や関係事業者の間で、NFTが実際に対価として使用でき、日本円や他の通貨と交換可能であれば、それが(1号)暗号資産に該当するのではないかという疑念が浮上していた。もしNFTが暗号資産に該当するとすれば、それらの売買や他の暗号資産との交換は暗号資産交換業の枠組みに該当し、暗号資産交換業者としての登録が必要となる。

しかしながら、先述の条件①と②にも関わらず、NFTが暗号資産に該当するかどうかは、実態に基づいて判断される可能性が指摘されている。それぞれのNFTの特性や用途によって、金融庁はケースバイケースでその該当性を判断するとした。

関連:金融庁、NFTの暗号資産該当性など訊ねるパブリックコメントに回答

Web3ビジネスの推進を見据えた税制改正の取り組み

自民党は2022年12月16日、令和5年度の「与党税制改正大綱」を公表し、その中で「期末時価評価課税」の改正を含めることを発表した。人材の海外流出を招くとしてこれまで問題視されてきた「期末時価評価課税」の改正について盛り込んだ。これまでの制度下では、国内の企業が自社でトークンを発行し、そのトークンを売却せずに保有し続けた場合、期末時にその時価を評価し、それに基づいて課税されるという仕組みだった。

さらに、自由民主党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチームは、2023年4月6日に公表した「web3ホワイトペーパー(案)」の中で、企業による、他社発行トークンの保有に関する課税も見直すことを提唱している。短期的な売買を目的としないトークンの保有に対する期末時価評価課税を撤廃し、代わりに取得時の原価に基づく評価を行うことを提案。「今年中に確実に実現すべきだ」と、その重要性を強調している。

2023年にかけて、監査法人とWeb3.0関連企業の間のコミュニケーション改善に向けた取り組みも展開されている。日本公認会計士協会が主導して「Web3.0関連企業の会計監査に関する勉強会」を継続的に開催している。

これらの勉強会での議論を基に、事業者側である日本仮想通貨事業者協会(JCBA)と監査人側である日本公認会計士協会(JICPA)は、それぞれ2023年夏までにガイドラインを作成し、それを公表される予定だ。

関連:自民党web3PT、仮想通貨取引の税制などに関する提言を公開

改正資金決済法が23年6月1日施行

2023年6月1日の改正資金決済法施行により、法定通貨を裏付けとするステーブルコインが発行可能になった。ステーブルコインの国内発行が解禁することで、国内外の企業間決済における効率化が進むことが期待される。

ステーブルコインはブロックチェーン技術を用いて作成されており、裏付け資産に基づき価格の安定性を保つよう設計されている。改正資金決済法においては、電子決済手段として定義されている。

改正資金決済法によると、日本国内で発行されるステーブルコインの裏付け資産を準備する責任は発行者にあり、発行者は銀行、資金移動業者、信託会社などに限定されることになる。海外発行のステーブルコインについては、発行者ではなく流通業者が資産を保全する義務がある。その上、マネーロンダリング防止の観点から、取引情報の記録が流通業者に対して要求されるようになる。

グローバル市場では米ドルに連動するUSDCoin(USDC)やテザー(USDT)が主流となり、すでに仮想通貨取引やNFT(非代替性トークン)の購入時の決済手段として用いられてきた。

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ、株式会社みんなの銀行、株式会社四国銀行、及び三菱UFJ信託銀行が主導するワーキンググループなどが独自のステーブルコイン発行に向けて進行している。スタートアップ企業JPYCも、円ベースのステーブルコインを発行する計画だ。

関連:三菱UFJ信託銀行ら、国内発行ステーブルコインの相互運用に備えた技術連携を開始

FATFトラベルルールへの対応

改正犯罪収益移転防止法が6月1日に施行されたことに伴い、暗号資産交換業者は国際的な規則であるFATFトラベルルールに従うべく対応を進めている。

FATFトラベルルールとは、暗号資産交換業者(VASP)が出金依頼人と受取人に関する一定の情報を、出金先である受取人側のVASPに通知するという国際的な規則のことである。このルールは、資金洗浄(AML)とテロ資金調達(CFT)の防止を目指し、怪しい取引についてのモニタリングと厳格な取引監視が求められる。

トラベルルールの通知義務は、国内VASP及び法域対象国の登録VASPに適用される。しかしながら、現在のところ、国内VASPにおけるトラベルルール対応のソリューションは3〜4種類あり、その相互互換性はまだ確立されていない。このため、異なるソリューションを導入した企業間での暗号資産の送付が難しくなる可能性が指摘されている。

ただし、プライベートウォレット(アンホステッドウォレット)や法域対象国でないVASPは、通知対象からは除外される。また、法域対象国は現在20か国で、アメリカやシンガポールなどが含まれているが、来年にはイギリスやEU等が加わる可能性があるとの見方もある。

23年5月に新潟で開催されたG7財務相・中央銀行総裁会議においても、暗号資産のマネロン対策は重要視された。共同声明では、「暗号資産の活動や市場が引き起こす金融安定性や健全性に対するリスクに対処しつつ、責任あるイノベーションを推進する」ため、「効果的なモニタリング、規制、及び監視」が極めて重要であると強調。

FATFのラジャ・クマール議長は、G7諸国が「模範を示し、違法な金融取引が安全に行われるような場所が存在しないように仮想通貨セクターを規制すべき」と述べた。

Web3推進の平将明議員、石破新内閣のデジタル相に就任

2024年9月末、自民党Web3プロジェクトチーム(PT)の座長である平将明議員が、デジタル大臣として入閣した。平議員は2022年からWeb3PTを牽引し、初代デジタル大臣であった平井卓也議員と協力して、Web3の指針を定めるホワイトペーパーを取りまとめてきた。このホワイトペーパーは、日本がWeb3時代における競争力を強化するための基本戦略を示している。

今年8月に開催されたCoinPost主催の国際Web3カンファレンス「WebX」において、平議員はWeb3PTの過去2年間の成果と今後の課題を共有した。特に、スタートアップ企業の設立時に税制が障害となり、有望な企業や人材が海外に流出してしまう問題に対して、自民党Web3PTが積極的に取り組んだ結果、自社発行トークンの直評価課税の問題は税制改正により解決された。翌年には他社発行トークンに対する同様の課題も克服された。

しかし、暗号資産(仮想通貨)のキャピタルゲインに関する課税問題は依然として残されており、これが今後の重要なテーマとして議論される見込みである。 現在、日本では仮想通貨の売買で得た利益が「雑所得」として扱われ、他の所得と合算して総合課税の対象となっている。そのため、所得税と住民税を合わせると最高税率が55%にも達する可能性があり、さらに損益通算や損失の繰り越しができないため、個人投資家にとって大きな負担となっている。

仮想通貨は現行の資金決済法の枠組みで規律されているが、金融商品として分離課税の対象とするためには、暗号資産の再定義が必要不可欠であり、今後の議論が期待されている。

石破新首相は、自民党総裁選に際して作成された政策提言において、ブロックチェーンとNFTを活用した地方創生を提唱していた。関連項目には、ネット環境の整備とデジタル化により地方の情報格差を解消し、遠隔教育や医療、ビジネスの分野で地方の人材確保を進めることが挙げられている。こうした取り組みを通じて「東京一極集中を是正し、地方の潜在力を最大化」することが目指されている。

また、NFTについては平議員もWebXで「Web3分野の中ではNFTに特に注目している」と発言しており、「さまざまな体験や日本のIP(知的財産)をNFTに紐付けることで、グローバル市場での適切な評価が可能になる」と強調している。

Web3.0に関する日本政府の動向・ニュース一覧

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2022/1/19 | 『基本路線は成長戦略』自民党デジタル本部のNFT特別担当に平将明議員が就任 (関連記事) |

| 2022/1/27 | 自民党が「NFT政策検討プロジェクトチーム」設置 成長戦略踏まえた税制改正も視野に (関連記事) |

| 2022/2/4 | 「人材流出が著しい」NFT特別担当の平将明議員、ガバナンストークンへの課税の見直しを要望 (関連記事) |

| 2022/2/13 | 「なぜ、日本の仮想通貨税制問題で人材の海外流出が起こるのか?」Astar Network 渡辺CEOが意見 (関連記事) |

| 2022/2/13 | 自民党NFTチームのホワイトペーパーが部会で承認、NFTを「Web3の起爆剤」と定義 (関連記事) |

| 2022/4/12 | 「新しい資本主義はWeb3.0」 Astar Network 渡辺CEOが自民党の河野太郎氏、平将明氏と対談 (関連記事) |

| 2022/4/21 | 「Web3.0を岸田内閣の成長戦略へ」 自民党議員、首相官邸を訪問 (関連記事) |

| 2022/4/26 | 「デジタル・ニッポン 2022」、自民党デジタル社会推進本部が公開 (関連記事) |

| 2022/5/5 | 「戦後に次ぐ第2の創業ブームを」岸田総理、Web3.0推進に向けた環境整備へ意欲 (関連記事) |

| 2022/5/26 | 岸田総理「Web3は日本の経済成長につながると確信」衆院予算委員会で環境整備の必要性に言及 (関連記事) |

| 2022/5/31 | デジタル庁の管轄方針にWeb3を検討、平将明議員が明かす (関連記事) |

| 2022/6/7 | 日本政府、Web3の環境整備を本格化 骨太方針を閣議決定 (関連記事) |

| 2022/8/10 | 岸田内閣改造「デジタル相」に河野太郎氏が就任、Web3政策推進に期待の声 (関連記事) |

| 2022/10/1 | 日本のデジタル庁、Web3研究会を設置 (関連記事) |

| 2022/10/3 | 岸田首相「Web3サービスの利用拡大に向けた取り組み進める」 (関連記事) |

| 2022/10/4 | 金融庁、Web3のデジタル資産に関する「新たな市場整備」に本腰へ (関連記事) |

| 2022/11/9 | 自民党Web3PT、NFTホワイトペーパー第2弾起草へ=報道 (関連記事) |

| 2022/11/10 | 自民党Web3PTが仮想通貨税制で緊急提言『税率20%の申告分離課税対象』など目指す (関連記事) |

| 2022/11/16 | 経団連、Web3の国家戦略案を提言「日本をWeb3先進国に」 (関連記事) |

| 2022/11/28 | 岸田政権、Web3スタートアップ育成の環境整備に向けたロードマップ示す (関連記事) |

| 2022/12/16 | 政府が来年度「税制改正大綱」決定、NISA恒久化や仮想通貨の期末時価評価課税改正など (関連記事) |

| 2022/12/20 | デジタル庁が来年度予算案4950億円計上、Web3環境整備など組み込む=報道 (関連記事) |

| 2023/1/30 | 岸田総理、メタバースなどデジタル技術用いた地方活性化に意欲 予算委員会の答弁で (関連記事) |

| 2023/2/1 | 平議員「なぜ日本の政策にweb3が必要なのか」 岸田総理は前向きな答弁 (関連記事) |

| 2023/3/25 | 金融庁、NFTの暗号資産該当性など訊ねるパブリックコメントに回答 (関連記事) |

| 2023/4/7 | 自民党web3PT、仮想通貨取引の税制などに関する提言を公開 (関連記事) |

| 2023/4/12 | グローバルWeb3カンファレンス「WebX」、岸田文雄総理大臣がビデオ登壇予定 (関連記事) |

| 2023/5/12 | 『新時代における国家戦略を』自民党AI・web3PTが岸田総理に提言 (関連記事) |

| 2023/5/16 | G7財務相・中銀総裁会議、CBDC開発と仮想通貨の国際的な規制整備を奨励 (関連記事) |

| 2023/5/31 | 日本のWeb3を推進へ 自民党が「新しい資本主義実行本部」の提言を成長戦略に承認 (関連記事) |

| 2023/6/1 | 6月1日施行の改正資金決済法で国内ステーブルコイン発行可能に、多国籍企業にメリットも (関連記事) |

| 2024/9/3 | 暗号資産の税制改正にも言及、自民党の平議員と越智議員が語る「日本のWeb3戦略と展望」|WebX2024 (関連記事) |

| 2024/9/28 | 自民新総裁に石破茂氏が選出、ブロックチェーンやNFT活用も政策に (関連記事) |

| 2024/9/30 | 石破新総裁、Web3推進の平将明議員をデジタル相に起用へ (関連記事) |

主な国内発web3.0関連プロジェクトの紹介

Astar Network(ASTR)

Astar Networkは、ポルカドット(DOT)に史上3番目に接続されたパラチェーン。渡辺創太氏が代表取締役CEOを務めるStake Technologies社が開発を主導する、日本発のパブリックブロックチェーン。

その特徴はマルチチェーン時代のスマートコントラクトハブとなるように設計されていること。イーサリアム互換のアプリだけでなく次世代開発環境WebAssemblyにも対応。ベーシックインカムを提供する「dApp staking」で開発者から支持を集め、PolychainやBinance、Coinbaseなど世界トップの投資家に支援されている。

渡辺氏は与党のWeb3プロジェクトチームに積極的に関与しており、日本政府のWeb3.0戦略策定において重要な役割を担う。22年4月には、自民党の河野太郎(当時:広報本部長)、平将明ネットメディア局長と、web3.0について対談した。

2022年以降、国内行政や大手企業との提携を進めており、Astar Networkは国内での存在感を急速に高めている。

Astar Network(ASTR)の主なトピック

株式会社NTTドコモは22年10月、Stake Technologiesと、Web3.0普及を目的とした基本合意を締結した。両社は、分散型自律組織(DAO)の考え方を活用した社会課題解決プロジェクトを始動。Web3.0技術を活用した、地方創生や環境問題への対応策の立案などに取り組む。

関連:NTTドコモ、Astar NetworkとWeb3普及の基本合意を締結

広告大手の博報堂は22年12月、Stake Technologiesとのジョイントベンチャー「博報堂キースリー」の設立を発表した。新会社では、企業のWeb3.0参入と普及を目指すための取り組みが実施される。

関連:博報堂、Stake TechnologiesとWeb3合弁会社を設立

株式会社博報堂キースリーは、web3.0グローバルハッカソン第一弾を2023年2月14日〜 3月25日に開催。キースリーのハッカソンはスポンサー企業と共に開催する企業タイアップ形式であることが特徴。初回はトヨタ自動車株式会社の協賛で「企業内プロジェクト向けDAO支援ツールの開発」をテーマとする。

関連:博報堂キースリー、トヨタ協賛のweb3.0ハッカソンを2月14日から開催へ

渡辺創太氏は23年1月、新会社Startale Labsを設立した。Startale Labsが目指すのは、イーサリアム(ETH)やポルカドット(DOT)のエコシステムにおいて開発を支援する北米企業ConsenSysや欧州Parityのような立ち位置をアジアで確立すること。

Astar FoundationやWeb3 Foundation、プロジェクトや大企業などAstarNetworkを通じて培ったコネクションを積極的に活用する。マルチチェーン対応dApps(分散型アプリ)やインフラ開発、web3.0事業コンサルティング、研究開発やインキュベーションも行っていく。

関連:Astar渡辺創太が「Startale Labs」設立、アジアを代表するweb3企業目指す。

関連:仙台市、Astar Japan Labに参画|自治体の参加は2例目

関連:日本発のパブリックブロックチェーン「アスターネットワーク(ASTR)」とは|特徴や仕組みを解説

Oasys(OAS)

Oasysは、「Blockchain for The Games」をコンセプトにゲーム系IP(知的財産)ホルダーとゲーマー向けに構築されたゲーム特化型ブロックチェーン。

Oasysの初期バリデーター(承認者)には、スクウェア・エニックス、セガ、バンダイナムコ研究所、GREEなど国内最大手のゲーム企業やbitFlyerやAstarなどWeb3.0関連企業を中心に21社が提携・参画。

Oasysプロジェクトの「Founding Team(創設チーム)」は、以下のメンバー構成となった。

- 中谷 始氏(バンダイナムコ研究所 代表取締役社長)

- 上野 広伸氏(double jump.tokyo 代表取締役CEO)

- 國光 宏尚氏(gumi創業者/Thirdverse 代表取締役CEO)

- 内海 州史氏(セガ 取締役副社長)

- Gabby Dizon氏(Yield Guild Games 共同創業者)

初期バリデーターは、ブロックチェーンのネットワークに接続し、チェーン上の取引が正しいかどうかを検証するノードのひとつとして機能するほか、次世代型Web3.0ゲームの研究・開発を模索する。

合意形成アルゴリズムPoS(プルーフオブステーク)を採用し、これまで大きな課題となっていたゲームプレイヤーの取引手数料(Gas代)無料化や取引処理の高速化を掲げる。

メインネットのローンチは3つのフェーズすべてで順調に進捗しており、イーサリアム仮想マシン(EVM)互換のL1「ハブレイヤー(Hub-Layer)」とL2「バースレイヤー(Verse-Layer)」が無事統合され、Oasysのエコシステムが完全稼働している。

Oasys(OAS)の主なトピック

Oasysは23年1月、分散型意思決定プロセスとしてガバナンスを立ち上げた。プロジェクトの分散化を図るとともに、ゲームやメタバースに特化したNFT(非代替性トークン)の相互運用目的の標準規格などブロックチェーンゲームの業界発展に向けて議論していく。

関連:Oasys、2028年までの完全DAO化に向けガバナンス機構開始

Oasysが公式にIPを提供するゲーマーのためのNFTプロジェクト“OASYX”が22年12月に始動。シリーズ毎にレジェンドゲームクリエイターが世界観の監修役で登場するほか、国内外のさまざまなNFTプロジェクトとのコラボレーションも企画している。

NFT/ブロックチェーンゲーム専業開発会社double jump.tokyoが発行するシリーズ第一弾は、セガで格闘ゲームの「バーチャファイターシリーズ」や「シェンムーシリーズ」を手がけた鈴木裕氏が世界観を監修。アーティストGODTAIL氏がキャラクターデザインを担当したPFP型のNFTとなる。

関連:レジェンドゲームクリエイターを起用したOasys初のNFTプロジェクト“OASYX”が始動!

22年11月30日に開始したOASトークンのパブリックトークンセールでは、半日で目標額を超えるコミットメントを達成。5日間で計60ヶ国の投資家が参加した。

また、「エコシステムの強化」を目的とした戦略的投資ラウンドには、ZOZOの創業者である前澤友作氏が設立したMZ Web3ファンドやゲーム大手のNexonなど以下の企業やファンドが参加。なお、具体的な資金調達額は非公開となっている。

Oasysは22年11月、世界最大級のブロックチェーンゲームギルドであるYield Guild Games(YGG)の日本進出に伴い設立された「YGG Japan」と戦略的パートナーシップを締結した。

28カ国10万人以上のプレイヤーと3万人以上のスカラーを抱えるYGGの知見と、Oasysの国内外ゲーム開発者とのコネクションでシナジーを生み、日本ブロックチェーンゲーム市場の拡大に起用することが期待される。

関連:日本発ゲーム特化型チェーンOasys、YGG Japanとパートナーシップ締結

関連:初心者でもわかる「Oasys(OAS)」とは|特徴や仕組みを解説

Web3に参入する主な日本の大手企業

NTTドコモ:Web3普及を目的とした基本合意をStake Technologiesと締結。分散型自律組織(DAO)の考え方を活用した社会課題解決プロジェクトを始動。Web3(分散型ウェブ)技術を活用した、地方創生や環境問題への対応策の立案などに取り組む。(関連記事)

スクウェア・エニックス:同社初のNFTコレクティブルアートプロジェクト「SYMBIOGENESIS(シンビオジェネシス)」を発表。NFTコレクティブルアートの販売および無料のブラウザ向けサービスとして、2023年春にローンチする予定。(関連記事)

博報堂、カルビー:NFTのおまけ付きカルビーポテトチップスの『NFTチップスキャンペーン』を開始。対象商品を購入するたびに、おまけとしてついてくる「ポテトNFT」が、水やりなどを行いながらレベルアップし、成長する様子を楽しむことができる。(関連記事)

KDDI、ソフトバンク、バンダイナムコ研究所、セガら:Oasysバリデータに参画。ゲーム・エンタメ領域での幅広い連携を模索していく。(関連記事)

九州旅客鉄道株式会社(JR九州):独自の販売サイトを運営してNFTコンテンツを提供したり、「訪れる・乗る・利用する」ことに対して、「記念」や「証明」となるNFTを配布する。アスターネットワーク(ASTR)採用。(関連記事)

ANAグループ:エアライングループとして世界初のNFTマーケットプレイスを開設。バーチャルトラベルプラットフォーム「ANA GranWhale」も展開。(関連記事)

三菱UFJ信託銀行:ステーブルコイン発行管理基盤「Progmat Coin(プログマコイン)」の開発をリード。パブリック・ブロックチェーン上でステーブルコインが発行・流通も視野に。(関連記事)

サンリオ:ハローキティーなどサンリオが保有するキャラクター資産を活用したグローバル向けのキャラクターコミュニティサービスを2023年前半に展開予定。(関連記事)

東京都(行政):政策企画局がデジタル証券(セキュリティトークン)発行支援事業を開始。スタートアップ企業の資金調達を多様化する目的。(関連記事)

関連:CoinPost主催のWeb3大型カンファレンス「WebX」、東京国際フォーラムで開催

はじめての仮想通貨

はじめての仮想通貨 TOP

TOP 新着一覧

新着一覧 チャート

チャート 取引所

取引所 WebX

WebX